氮元素作为地球大气的主要组成部分,其双原子分子N2因其高度稳定和惰性在自然界中独占鳌头。然而,科学家们长期以来一直探索比二聚氮(N2)更复杂的中性氮同素异形体——多氮分子,希望挖掘出具有巨大能量储存潜力的新型材料。近年来,关于中性六氮分子C2h-N6——俗称六氮(hexanitrogen)的制备报道引起了科学界的极大关注,成为氮化学研究的一座里程碑。本文将围绕六氮的合成工艺、结构分析、稳定性研究及其可能的未来应用展开详细介绍,并探讨该成果对于能源科学和材料化学的意义。多氮化合物因其含有极高能量密度,且分解后仅生成无害的氮气,被视为极具环保价值的未来能源载体。然而,纯氮元素组成的中性聚合物由于分子内部的强烈排斥力和高反应活性,一直面临合成难度大、稳定性极差的挑战。

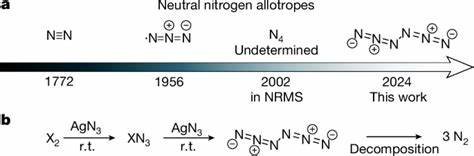

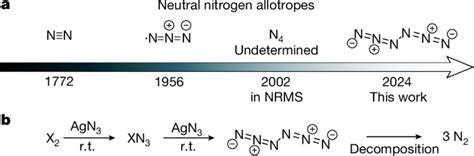

此前,除最基本的N2外,已知的中性多氮分子极为有限,如1956年通过转动光谱检测到的一价三氮自由基(•N3)以及2002年通过中和-再离子化质谱间接探测的N4,但其结构未完全确定。对此,科学家们对具有复杂结构的中性多氮分子是否能够稳定存在一直保持怀疑甚至否定态度。最新发表于Nature的研究由德国Giessen大学的Weiyu Qian、Artur Mardyukov和Peter R. Schreiner团队联合完成,通过气相反应氯气或溴气与银叠氮化物(AgN3)反应,在极低温氩气基质中成功制备并捕获了中性六氮分子C2h-N6,首次明确实现了中性N6分子的分离和光谱表征,极大地推动了中性氮聚合物的研究进展。其合成路线巧妙利用了银叠氮化物的高反应活性和选择性的气相反应条件,氯气或溴气在常温下与AgN3反应生成多种含氮中间体,随后利用10K超低温氩气基质快速冷冻沉积,避免了产物的快速分解,实现了六氮分子的稳定捕获。此外,研究团队还在77K液氮温度下成功制备了纯N6薄膜,表明该分子在较低温度下可形成无掺杂的无机聚合物状态,并拥有一定的稳定性。结合傅里叶红外(FTIR)光谱、紫外可见(UV-Vis)光谱、15N同位素标记及高精度量子化学计算,该研究团队全方位确认了六氮的结构和存在。

红外谱图中的特征振动峰与理论计算高度吻合,15N标记实验进一步揭示了分子内部两个三氮单元的存在及其对称性,强化了分子结构的确定性。紫外可见光谱显示,六氮分子拥有独特的电子激发态,符合计算出的激发能,表明其分解机理和光化学反应途径。此外,本研究利用高阶耦合簇方法(CCSD(T)/cc-pVTZ)和密度泛函理论对分子的几何结构、电子密度分布以及能量势垒进行了深入计算。结果显示,C2h-N6分子为稳定的能量局部最低点构型,尽管其中心单键拆分为两个•N3自由基是热力学上终产物,但该路径能垒高达26.1千卡/摩尔,显示出明显的动力学稳定性。解离成三个N2分子的能垒则为14.8千卡/摩尔,尽管低于前者,但依然保证了分子的有限半衰期,使其可在室温气相存在足够时间,完成捕获。计算还排除了量子隧穿效应(QMT)对六氮高速分解的显著贡献,预估其在77K温度下半衰期超过132年,在室温下也能存活约35.7毫秒,足以进行实验观察和光谱测定。

这一稳定性的突破,首次打破了中性多氮化合物极易分解的固有认知。结构分析表明,N6分子呈现C2h对称性,包含两个类似叠氮基团的N3单元,中间由单键相连,分子内部的电子分布表现为端基氮原子电中性,而中心的部分氮原子呈现微小的正负电荷,有助于提高键合稳定性。电荷分布与键级分析揭示,端部N-N键双键性较强,而中央N-N单键为相对薄弱的断裂点。通过电子密度拉普拉斯映射和电子定位函数(ELF)的分析,进一步指出断裂“弱点”的具体位置,同时解释了较高分解能垒的本质。结合能量学计算,N6分子分解放热量高达185.2千卡/摩尔,远超传统炸药如TNT和HMX的能量释放水平。结合理论计算的晶体密度和其高能释放潜力,利用Kamlet–Jacobs方程进行模仿炸药性能分析,预测了六氮的爆炸速度和爆炸压力表现,显示该材料具有极具竞争力的爆炸性能,表明其作为未来高能量密度材料的潜力巨大。

当前的合成实验及其高精度光谱鉴定为中性氮富集体系科学研究提供了宝贵范例,也为未来的氮基新材料合成铺平了道路。六氮的合成示范了利用气相低温矩阵技术结合高反应活性的前体材料制备中性多氮分子的可行性,真正实现了科学家多年来的期待。与此同时,该研究成果还开辟了对多种未合成中性多氮同素异形体的探索新途径,激发了更多关于稳定性机制、高氧化态氮分子及潜在固态氮聚合物的研究热潮。在能源应用方面,六氮作为一种纯氮组成的高能材料,展现出环境友好和资源丰富的优势。其分解产物仅为大气中常见的惰性氮气,避免了有害污染物的排放。这种理想的清洁能源载体特性,使其在火箭燃料、推进剂、安全炸药以及能源储存领域展现出极其诱人的未来应用前景。

然而,六氮分子目前受限于低温环境条件稳定存在,实际应用仍需进一步提升其常温稳定性及大规模制备技术。展望该领域,随着合成方法的不断突破及材料稳定性提升,预计未来将实现中性六氮及更大型中性多氮分子的实用化,有望颠覆传统能源储存方式,推动新能源研发进程。同时,该研究对基础化学理论提出了重要补充,突破了长久以来中性多氮不稳定的学术壁垒,扩展了化合物的图谱,为理解同素异形体分子的稳定机理提供了科学基础。综上所述,C2h-N6中性氮同素异形体的成功制备,不仅是氮化学领域的一次巨大跃进,更预示着高能无污染材料新时代的黎明。未来的研究将着眼于改善合成工艺、提升材料的环境适应性,推动六氮相关化合物向实际能源和国防技术领域稳步转化,产生深远的学术与产业价值。随着科学技术的不断进步,全面认识和利用多氮同素异形体的能量潜能,将助力实现更高效、更绿色的能源未来。

。