微软的Internet Explorer(简称IE)作为早期互联网浏览器的代表之一,不仅引领了浏览器市场的革命,也成为技术用户心中的“公敌”。回顾这段历史,IE之所以饱受批评,既源于其技术问题,也源于微软在竞争中的策略,以及互联网用户对开放和创新的强烈期待。早在1994年,微软花费了200万美元从Spyglass公司获取了Mosaic浏览器的授权代码。Mosaic的出现开创了图形化互联网浏览体验,成为后续浏览器的技术基础。与之相比,Netscape虽然由Mosaic的许多原班人马开发,却未直接使用Mosaic代码。因为微软基于Spyglass授权,在代码层面与Netscape存在差异,Internet Explorer逐渐展现出了独特的技术特征。

然而,在随后的“浏览器大战”中,微软凭借Windows的市场优势,将IE免费捆绑发布,迅速抢占市场份额,最终压制了竞争对手Netscape,形成事实上的市场垄断。尽管微软付出了13.1万美元的授权费,他们的免费策略却让Spyglass失去了期待的收入。与技术本身的进步相比,IE真实的市场策略成为业界关注的焦点。用户对Internet Explorer的抵触情绪,起初更多来自其频繁出现的兼容性和安全性问题。IE与操作系统的深度整合带来严重的稳定性隐患,甚至使得操作系统容易受到病毒攻击。微软过度绑定浏览器与Windows操作系统,导致IE的崩溃可能引发系统层面的不稳定。

1998年美国反垄断官司中,法官指出微软无理加剧了操作系统的不安全性,为推动垄断利益而牺牲了用户体验与网络安全。这不仅激起了科技圈的愤怒,也促使开发者们愈发抗拒IE。互联网社区中,针对IE的猛烈批评和反感逐步形成文化现象。1997年左右,一个名为“Microsoft Internet Explorer Sucks”的Geocities网页匿名抨击IE,讽刺微软试图通过控制浏览器市场,遏制创新及跨平台软件的发展,维护操作系统霸权。此外,还有些创意与幽默结合的反IE作品,例如“Internet Exploiter”这个站点,用拟人化的方式,将IE比作网络专制工具,暗示微软垄断中国等巨大市场的野心。技术人员也采取更强硬的措施,有些开发者甚至在自己的网站设置了限制,不允许IE用户访问,以此表达对微软滥用市场地位的不满和抗议。

1999年,UNIX工程师Devin Carraway开始实施这种限制,通过特定脚本阻挡IE访问,让用户在进入之前先“吃”一顿批评。除了用户和开发者层面对IE的抵触,浏览器的陈旧与滞后成为其败北的重要原因。IE6发布后,微软长达五年未做重大升级,该时期正是互联网快速演进的关键阶段。功能落后且不支持标准化的网页技术,严重束缚了网页开发者的创造力。相比之下,Mozilla Firefox以其遵循开放网络标准而广受推崇,Apple的Safari及Google的Chrome也逐渐崛起,形成了对IE的三面夹击。由此,IE逐步失去了其技术领先优势和开发者的信任。

大众对IE6的厌恶激发了一系列针对其的运动。举例来说,IE6 Death运动呼吁网站停止兼容这个过时浏览器,意图迫使用户和企业升级到新版本。微软自身也不得不发布了官方倒计时网站,鼓励放弃IE6。同样的模式后来被用户和开发者用于针对IE8等版本,显示了网络社区协调力量的巨大影响。更深入地说,这些运动体现了互联网用户和开发者对开放与创新生态的守护。人们从反对IE的迟缓和垄断行为中学到了如何联合抵制不良产品,同时也为后来的反对立法如SOPA Strike奠定了组织经验和共同战线。

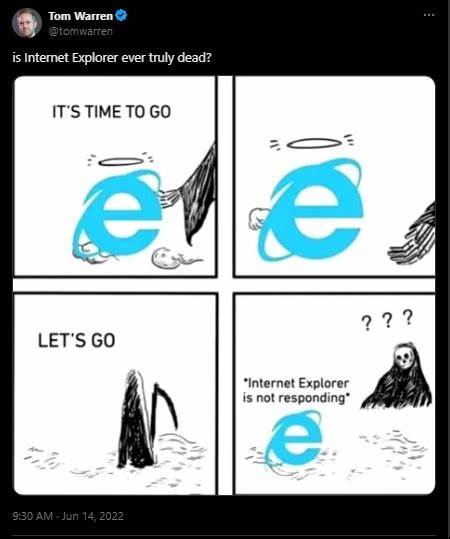

尽管微软后续转变策略,推出了包含Edge在内的新浏览器,试图重新塑造公众印象,但“Internet Explorer”这一品牌已深深绑定着“缓慢、垄断和过时”的标签。多年来,IE成为一种文化符号,象征着互联网早年反抗商业巨头的口号与情绪。微软进入浏览器市场的初衷,更多是为了维护Windows生态的整体控制权,保障其在操作系统市场的垄断地位,而非纯粹为了推动网络技术进步。即使这个动机在后来有所改变,但“Internet Explorer”在很多用户眼中,已经不再是技术创新的代表,而是市场操控和缺乏用户尊重的代名词。总结来看,Internet Explorer作为历史上一款重要浏览器,承载了微软的市场雄心,也体现了技术与商业政策结合的复杂影响。它的兴衰历程为行业带来了宝贵的经验教训,警示厂商不应忽视用户需求与技术标准。

在当今多元化竞争日趋激烈的浏览器生态中,IE的故事提醒我们,持续创新与尊重用户,才是赢得市场和用户心智的真正秘笈。虽说“Internet Explorer sucks”这句话曾成为互联网流行文化的灵魂之一,但如今对微软来说,真正的课题是如何通过崭新的产品和开放心态赢回用户的信任与喜爱。