中国经济陷入通缩,复苏步履维艰 在经历了数年的高速增长后,中国经济最近却传来不太乐观的消息,通货紧缩的现象正逐渐显现。根据《金融时报》的报道,伴随着经济复苏的乏力,中国的消费者和企业信心正面临严峻考验,这不仅影响了市场需求,也对政策制定者提出了更大的挑战。 在疫情初期,中国采取了严格的封锁措施以遏制病毒传播。这一系列措施虽然在一定程度上控制了疫情,但也导致了经济活动的骤然停滞,许多企业停业、失业率上升、消费能力下降,整个经济体受到严重冲击。随着疫情相对稳定,经济开始逐渐恢复,然而复苏的速度却与预期相差甚远。市场对未来的信心不足,消费和投资活力未能恢复。

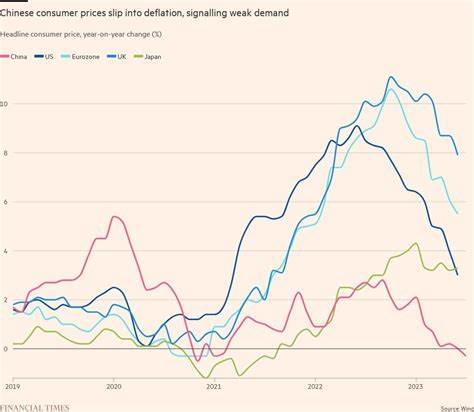

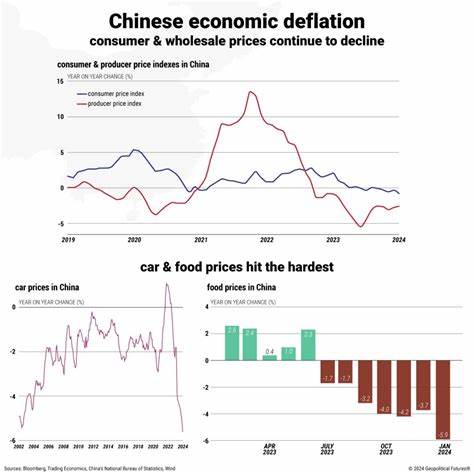

最新数据显示,中国的生产者价格指数(PPI)已经连续数月下降,而消费者价格指数(CPI)也在缓慢回落。这一系列数据表明,市场上的商品和服务供应过剩,需求却乏善可陈。面对这种情况,许多企业选择降价以刺激消费,但这又进一步加剧了通缩的趋势。 分析人士指出,造成这一现象的原因不止于疫情影响。长期以来,房地产市场的低迷也是中国经济复苏的一大障碍。由于房地产市场的波动性,许多家庭的投资和消费意愿受到抑制,购房和消费的信心不足使得市场活力进一步下降。

此外,年轻人失业率居高不下,农村经济恢复缓慢,也在一定程度上加剧了消费疲软的局面。 在此背景下,中国政府和中央银行面临着一道难题:如何有效应对通货紧缩的风险,重新激活经济活力。去年以来,政府已陆续推出了一系列刺激政策,包括减税、增加基础设施投资和放宽货币政策等,试图通过这些措施提振经济。然而,效果却不尽如人意,市场反应冷淡,加上全球经济不确定性加剧,使得复苏之路更加崎岖。 与此同时,国际环境变化也给中国经济带来了压力。全球通货膨胀、地缘政治紧张局势以及贸易摩擦等因素,使得外部市场需求减少,进一步影响了出口导向型经济的增长能力。

多个国家的央行纷纷加息,以应对通胀的压力,资金流动性收紧,对中国经济构成了额外的挑战。 根据经济学家的预测,未来一段时间内,中国经济可能继续面临通缩的风险。消费、投资和出口等主要经济指标都可能处于低迷状态,若不采取果断措施,经济复苏将难上加难。改善消费者信心、刺激内需、重振投资都是亟待解决的问题。 在这个关键时刻,专家们呼吁中国政府应采取更加灵活的政策,以应对当前经济形势的变化。例如,可以通过进一步减税、提供消费券、推动数字经济发展等措施来刺激消费。

同时,加强对中小企业的支持,提高他们的融资能力,从而增强市场活力。此外,加强房地产市场调控,避免不必要的风险,也将是推动经济复苏的重要一环。 总的来说,中国经济在经历了高速增长后,如今面临着前所未有的挑战。通货紧缩的出现迫使政策制定者重新审视经济发展的路径和方向,如何在复杂多变的国际国内环境中,准确把握经济复苏的脉搏,将是未来一段时间内的重要任务。只有通过制定切实可行的政策,加强市场信心,才能让经济重拾活力,走出当前的困境,实现可持续发展。正如经济学家们所言,任何经济复苏都不是一蹴而就的,而需要决策者、企业和消费者的共同努力。

唯有携手应对,才能迎来更加光明的未来。