近几年,随着大型语言模型(LLM)如ChatGPT的广泛应用,人工智能技术进入了前所未有的发展快车道。这不仅改变了人机交互的方式,也催生了“意图经济”这一全新数字经济形态。与“注意力经济”不同,意图经济聚焦于对用户“意图”的捕捉、推断以至操控,将人的动机和计划转化为可交易的数字资产,推动技术企业构建全新的数据市场。这一变革带来的不仅是技术与商业模式的更新,更引发了关于个人隐私保护、民主治理、算法操控风险等深刻的社会伦理反思。意图经济的兴起值得我们高度警惕。意图经济的概念建立在意图这一心理及行为信号之上,指的是通过数字手段,尤其是借助LLM对用户语言和行为数据的深度挖掘,从中提炼出用户的潜在目标和未来行动倾向,再将这些信息进行分类、分析并商业化。

该模式试图预测用户不仅当前的选择,更重要的是“他们想要什么”,甚至“他们该怎么想”的方向。技术企业如OpenAI、微软、NVIDIA及Meta等,均已披露通过拓展LLM应用、打造开放定制的AI代理、加大计算基础设施投入等方式,为意图经济铺路。大型语言模型以强大的自然语言处理能力,成为捕捉和理解用户表达意图的核心工具。它能够以聊天机器人、智能助手等形式,深入对话中获取用户意图,从闲聊到具体需求,甚至包括情绪和偏好等隐性信息。一旦这些信息被高度结构化,便可支持广告商、服务平台乃至第三方进行高效、个性化的精准营销和行为引导,极大提升投放效果和商业价值。意图经济的核心动力来自两大技术支撑。

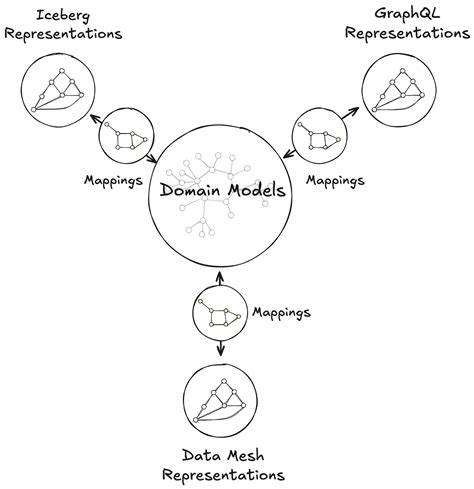

首先是LLM的“语义理解”与“情境感知”能力,其次是庞大计算资源和数据基建的支撑。微软Azure的超大规模投入和OpenAI的GPT平台扩展,显示了产业界对构筑意图数据生态的重视。随着用户交流、搜索、消费的语言数据不断积累,AI对行为轨迹的分析愈发准确,意图预测逐渐从“模糊假设”演变为“动态、实时推断”,极具破坏性的掌控力也随之显现。值得注意的是,意图经济的兴起并非只是纯技术中立的发展,而是伴随着深刻的商业利益争夺和社会伦理挑战。数据不仅被采集,还被“加工”和“放大”,通过个性化诱导、情感渗透、话语调整,甚至算法设定的用户操作环境(choice architecture),实现对用户行为的隐形操控。美国学者Shoshana Zuboff提出,“市场化代理”(market avatar)让AI不再是被动工具,而成了主导对话、影响决策的“隐形推手”。

这种现象引起了关于民主自由、公平竞争和用户自决权的广泛警示。意图经济技术的一个突出方面是“自动化的说服力”。基于LLM生成的内容不仅仅是信息传递,更在无形中植入个人化讯息,通过符合受众心理状态的匹配,提高说服效率。研究证实,生成式AI可以“拟合”用户风格,使用者甚至难以察觉内容背后的操控意图。此外,图像、音视频类生成技术的融合,进一步为多模态的深度定向营销和信息控制提供了技术基础。众多案例也暴露了潜在安全风险,例如通过对话引导导致极端犯罪事件,或潜藏恶意算法的误导性内容散布,都为社会治理提出严峻考验。

分析指出,意图经济的成熟让传统的隐私保护策略面临“失效”风险。采用生成式AI,第三方Cookie和匿名数据追踪的替代方案诞生,数据代理和共享机制使得用户行为轨迹愈加透明且难以逃避监管。更重要的是,用户一旦进入由LLM驱动的交互平台,其自身表达、交互即成为意图信号,被无缝收集、分类和买卖。透明度不足和复杂算法决策,进一步加剧了对用户权益的剥夺。面向未来,意图经济将深刻影响多个领域。数字广告和电商行业将通过细粒度的意图数据,实现超越注意力经济的精准营销和转化。

政治领域或将面临更隐蔽的选民操控和心理图谱定向。媒体场景中,信息推荐系统基于意图数据或导致“回声室”和认知偏见加剧。与此同时,个人自由选择权、决策自主权被技术巨头和利益集团潜移默化地侵蚀。监管机构和技术伦理学者正呼吁加强对意图经济的法律规范和透明度要求,打造用户可控的数据权利体系,加强对AI说服力、个性化内容生成的监督。社会需要深入思考如何设计数字环境,保障在线意图信号的采集和利用服务于用户自身利益而非被剥削和操控。应重视建立技术与制度双轨并行的防护体系,包括算法透明解释、数据最小化原则、差分隐私等先进技术保护方法,以及完善的监管融资和跨界合作机制。

为防止意图经济演变成对民主和社会公正的威胁,公民社会力量和学术界的持续参与至关重要。通过教育普及用户风险意识,加强数字素养,呼吁企业守法合规、提升道德自律,共同建设更加安全、公平、透明和以人为本的数字未来。总结而言,意图经济代表着人工智能时代数字经济的新边疆,是技术赋能与商业利益交织下人类心理数据的巨大宝藏。然而,技术潜力伴随着深刻危机,如何平衡创新驱动与社会价值、如何保障用户主体地位,是摆在全社会面前的紧迫课题。未来发展中,理性审视LLM技术的影响路径,推动公正的监管制度和技术伦理规范,方可使意图经济真正成为赋能大众的利器,而非异化个人的枷锁。