在现代软件开发的高速节奏下,代码审查是确保代码质量、安全性与持续维护性的关键步骤。对许多软件团队而言,频繁重复的代码审查意见不仅浪费时间,也容易造成审查疲劳。近期,一家处于Series B阶段的数据自动化初创公司Parabola,开创性地开发了一套能够让人工智能记住团队每一次代码审查模式的方案,彻底改变了开发流程,带来效率与质量的双重提升。代码审查历来靠人工完成,虽然传统的静态代码分析工具如ESLint、SonarQube等在代码风格检查和静态错误检测方面表现出色,但它们不能捕捉到诸如项目特定习惯、团队约定或非技术性逻辑的细微差异。举例来说,团队可能偏好使用相对导入而非绝对导入,要求在代码重构时保留适度的注释,避免新增不必要的依赖包等,这些规则往往很难通过传统静态分析工具完全表达。当面对此类复杂、多变和细化的团队规则,Parabola团队选择了另一条道路。

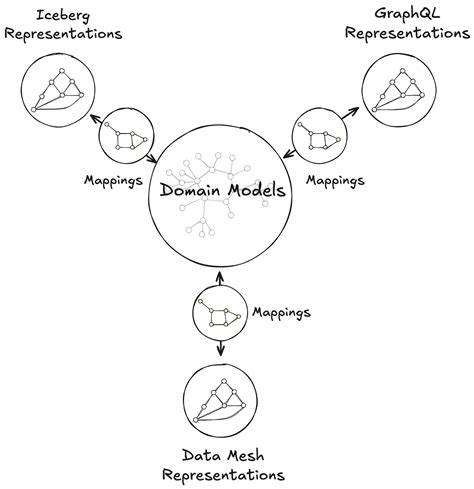

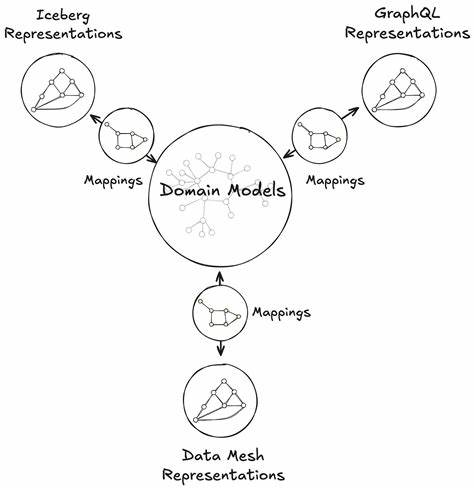

他们利用先进的大型语言模型(LLM)优势,构建了一套名为Cursor的智能规则系统。这个系统不仅是静态规则的集合,更是一种具有记忆力的智能助手,能够理解并应用代码审查期间形成的团队经验和反馈,实现规则的自动化传递。操作过程非常简洁且效果明显。每当审查发现某些反复出现的问题时,工程师们就会生成明确的Cursor规则,使用自然语言以对话形式描述规则本身,配以具体的“示范与反面例证”,并限定规则的适用范围。这些规则被写入专门的项目文件中,成为项目代码库的一部分,整个团队在后续的开发中均可受益于这些积累下来的集体智慧。该智能系统的优势在于它能够捕捉传统lint工具容易遗漏的团队特殊用法和最佳实践。

举个典型例子,以前某位工程师每次都会检查包的使用,提醒同事“是否可以复用已有的包,避免新引入过多依赖”,这样简单而关键的规则用传统工具难以判定,但Cursor规则却能有效执行。在大规模重构时,评论建议保留甚至调整代码注释的风格和数量,以确保项目文档的持续性和代码的可维护性,也同样纳入这些智能规则范围。虽然这种方式带来了极大的便利,但Parabola团队也充分意识到它的局限性。规则覆盖率大约能达到90%,并非完全取代人工代码审查。并且在跨不同集成开发环境(IDE)时,需要针对各自的规则格式(例如Windsurf、Copilot等规则文件规范)进行一定适配。此外,随着规则堆积,如果缺乏良好的维护规范,规则之间可能产生冲突甚至误触发,影响开发节奏。

因此团队强调定期回顾、维护和校准规则库的重要性,确保规则的精准和合理。这一创新应用不仅提高了代码质量的稳定性,还有效防止核心知识在人员流动时流失。新人能通过这些规则快速理解并遵守团队惯用做法,新老开发者间的沟通成本大幅降低,团队整体工程师体验显著提升。从战略角度看,这条路也为AI在软件工程领域的落地提供了宝贵经验。相比简单的辅助书写或代码补全,Parabola更关注把人工智能打造成“团队中的资深成员”,真正能长时间学习和积累工程经验。对成长中的初创企业尤其受用,因为他们往往具备快速迭代的需求,以及不断积攒和保留知识资产的压力。

此外,Parabola的示范作用为更多处于成长阶段的技术团队提供了可借鉴的路径。结合团队自身的开发流程和技术栈,实现针对性强、扩展灵活的智能规则体系,有望成为提升代码评审效率的新时代“利器”。考虑到AI技术的持续演进和开发工具生态的丰富,未来此类方案有望逐渐普及并融入更多工作场景。例如集成到CI/CD管道,实现自动化规则执行和内容实时反馈;结合多种智能模型,检测更复杂的逻辑效验或安全隐患;甚至借助代码知识图谱,打造更具推理和解释能力的智能辅助工具。总之,Parabola的经验为我们展示了AI在软件开发中“教学相长”的新思路。通过让智能系统记住、理解并应用代码审查中的精细化规则,企业得以持续沉淀知识、塑造一致的工程文化,推动团队向更高效、更优质的方向迈进。

开发者们不再被重复经验困扰,而是能专注于创造与创新。本质上,这也是技术人员以AI赋能自身,构建未来工作的典范。在软件开发不断复杂与专业化的时代,如何让知识不流失、让经验传承、让质量持续提升,是所有团队不可回避的课题。Parabola的实践给我们带来了启示,同时也是对业内AI辅助软件工程美好愿景的前瞻。未来相信会有更多项目投身这条道路,实现智能办公与创新的完美融合。我们期待更多技术团队拥抱这类智能规则建设方法,共同推动软件行业迈向更高水平。

。