稀土元素作为现代高科技产业不可或缺的关键材料,广泛应用于新能源汽车电池、智能手机、风力涡轮、照明设备以及高性能磁体等多个领域,其战略重要性正日益凸显。然而,稀土元素的提取工艺历来面临效率低下、能耗高和环境污染等难题,尤其在传统溶剂萃取方法中,复杂的工艺流程和多级分离步骤极大限制了产业的绿色和规模化发展。如今,来自美国德克萨斯大学奥斯汀分校的科研团队通过多年潜心研究,推出了一种模仿自然生物选择性离子运输机制的人工膜通道技术,开启了稀土元素提取的新时代。该方法不仅显著提高了中间稀土元素如铕和铽的选择性分离效率,还极大减少了工业提取过程中的能耗和环境负担。作为稀土元素中的关键类别,中间稀土元素被广泛应用于现代显示技术和绿色能源设备中。传统技术往往无法精确区分这些元素与其他轻稀土或重稀土离子,导致提纯过程复杂且代价高昂。

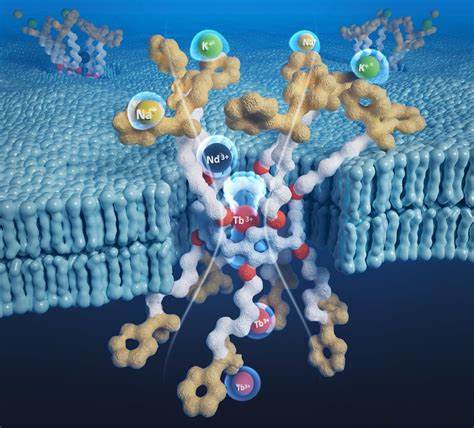

该团队巧妙地借鉴生物细胞膜中运输蛋白的门控机制,设计出基于修饰过的轭烷分子结构——pillararene的人工通道。在这一结构的引导下,膜通道能够通过控制水化层动力学及离子与通道之间的水分子介导相互作用,实现对目标稀土离子的高选择性通过,排斥常见的钾、钠、钙等干扰离子。实验结果显示,这种人工通道对铕离子的偏好性高达40倍优于轻稀土元素镧,30倍优于重稀土铥,超越了传统溶剂法在效率和纯度上的极限。这项跨学科的突破不仅彰显了自然界复杂机制向工业技术的成功转化,也有望在稀土元素资源日益紧张的背景下,帮助缓解全球供应链压力。团队主要负责人、化学工程教授Manish Kumar强调:“自然界在膜运输选择性方面已发展百万年,我们的技术正是希望将这份天然精准性应用于现代产业,实现高效且环保的稀土提取。”此外,先进的计算机模拟进一步揭示了通道孔径内部的水分子水合状态与稀土离子的复杂相互作用机制,揭开了选择性运输背后的分子水平奥秘。

科研团队成员表示,他们正致力于将该技术整合到可扩展的工业膜分离系统中,伴随着清洁能源的应用,这一绿色提取方案具备大规模产业化的巨大潜力。更令人期待的是,基于相似原理的人工膜系统未来或能针对锂、钴、镓、镍等其他关键金属实现定制化提取和回收,推动整个矿产资源行业迈向循环经济和可持续发展新阶段。全球能源转型和电子产品普及,意味着对稀土元素的需求将迎来爆炸式增长。根据相关预测,中间稀土元素的需求将在2035年前提升超过2600%。此次科研创新为国内减少对海外供应依赖、保障关键材料安全供应提供了坚强技术支撑。与此同时,新型膜通道技术以其高选择性和低能耗特性,有效降低采矿及提纯过程中对环境的影响,符合全球绿色生产趋势和环保法规要求。

该项目汇聚了德克萨斯大学奥斯汀分校土木、环境与化学工程学院及化学系多位专家学者的合力协作,体现了跨学科融合创新的典范。未来,随着技术完善及产业链整合,预计会对新能源汽车、智能电子、风力发电乃至国防工业等多个领域产生深远影响。总的来说,人工膜通道技术的问世不仅为稀土元素的高效提取提供了革命性突破,更彰显了科学借鉴自然、实现技术跨越发展的巨大潜力。面对全球资源竞争的新形势,这一创新方案无疑为保障关键材料稳定供应、推动绿色创新发展贡献了宝贵力量。随着研究的进一步推进和应用范围不断拓展,人工选择性膜分离法有望成为未来稀土和其他战略金属资源提取的主流技术,为全球科技进步和可持续发展注入强劲动力。