在现代科学研究中,开放性不仅是一种态度,更是一种推动知识进步的重要力量。科学探索从来不是一条直线,而是充满了变数和分支的演变过程,通过不断地提出新问题和开辟新的研究方向,研究项目才能逐步成长和完善。正如进化论所揭示的那样,变异是所有进化的基础,研究中的新想法和问题就相当于这种变异,为科学发现提供了丰富的可能性。而研究团队则像自然选择一样,需要在众多可能性中筛选出最具价值的方向加以深入探索。这样的过程不断推动科学的前沿,使得知识体系得以更新与扩展。 从更微观的角度看,科学发现的过程同样依赖严谨的设计与系统的实验。

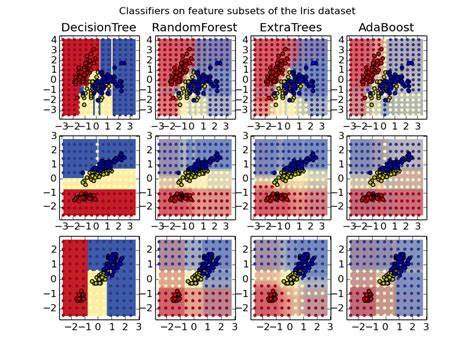

即便科学研究具有强烈的探索性,一步步验证的过程必须具备高度的条理性与科学性。这里所说的“白天科学”即指这一系列有条不紊的实验操作和分析,是发现过程的理性所在;而“夜晚科学”则指创新灵感的孕育期,是自由思考与头脑风暴的阶段。在这两者的交相辉映中,科学发现得以不断推动,创造出前所未有的突破。 然而,值得注意的是,科研成果的最终发布往往掩盖了背后的演变过程。科学论文通常专注于展示最终的研究成果和理论证明,而不会详尽记录那些未成功或者被舍弃的思考路径和实验尝试。学术出版物更像是一幅经过精心裁剪的图画,展示经过选择的故事线,将最有说服力和最核心的发现公诸于众。

这种做法虽然使得研究成果更加紧凑和易于理解,但也意味着研究过程中自然产生的多样性和探索的复杂性被淡化或隐藏。 开展开放性的研究和交流对于推动整体科学进步具有深远意义。开放不仅仅是数据和成果的共享,更是一种鼓励多学科、多视角融合的理念。研究人员愿意分享他们的实验数据、方法和失败经验,有助于减少重复劳动,避免偏见或盲区,促进更多样化思想的碰撞和结合。这样的环境培育出一种健康的学术生态,使得创新不被孤立,能够更迅速、更广泛地传播和应用。 诸多成功的科学突破往往并非孤立发生,而是在开放环境中通过集体智慧和多元视角的交融而成。

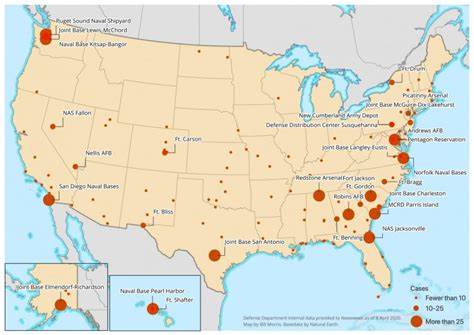

从基因组测序项目的全球合作,到近年来人工智能在生物医学中的应用推广,无一不体现了开放策略的重要性。科学家的跨界合作和共享数据资源,极大地加速了科研进展,提高了研究的可靠性和影响力。 此外,开放精神还激励科学家敢于质疑和反思现有框架,不断提出革命性的假设和创新的研究方法。科学并非静止不变的真理积累,而是一场持续的探索和思想革新。只有在开放的环境中,研究人员才能自由地表达自己的观点,与同行开展富有建设性的争论,从不同角度深化对问题的理解。 开放性对于科学教育同样具有重要指导意义。

年轻科研人员在包容和互动的环境中培养,能够更快地吸收知识,提升批判性思维和创新能力。实现真正的开放,需要从科研体制和文化上予以支持,包括公平获取学术资源、开放获取发表渠道以及激励跨学科合作的政策措施等。 当代科学环境正面临诸多挑战,从数据隐私和伦理问题,到知识产权保护等方面。如何在保障个人权益的同时实现科研信息和资源的广泛共享,成为科学界需要深入探讨的课题。通过制定合理的规定和技术手段,确保科研成果的开放可用且安全可靠,是未来发展的必经之路。 综上所述,开放性是引导科学发现的重要原则,是推动创新和知识进步的关键动力。

科学研究不仅需要严谨和系统,更需要自由的思考和协作精神。只有勇于开放,敢于分享和交流,科学才得以不断突破边界,迎来更加辉煌和多元的未来。未来科研的成功,将深深植根于这样一种开放共创的文化,促进全球科学共同体携手迈向未知的探索之境。