在人工智能逐步渗透各行各业的今天,管理领域也开始迎来新的思考与尝试。近年来,一个名为“Vibe管理”的概念逐渐在科技和创业社区流行起来,这一理念源于同样备受争议的“vibe编码”。它打破传统的细节和规范控制,主张依赖直觉和整体氛围来推进项目。尽管这种方法听起来新奇且富有挑战性,但它的出现反映了当下数字时代对管理模式的质疑和重构。所谓的Vibe管理,大致指的是不依赖严格的计划、制度和层级沟通,而是凭借团队成员相互间营造的“感觉”和氛围,借助人工智能辅助工具,推动项目向预期方向发展。具象来讲,在工作日常中,管理者不再主持大量会议、撰写繁琐报告或进行复杂的绩效考核,而是通过一段简短的指令或文字提示,通过人工智能将信息精准传达给团队成员,甚至根据氛围和情绪调整项目节奏,解决内部冲突或难题。

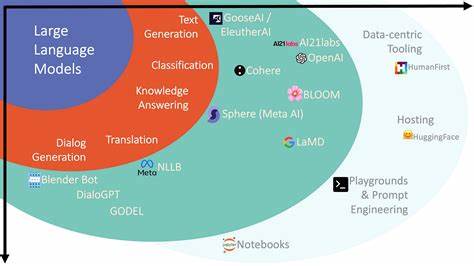

其理念核心是用最少的人为干预,实现最大程度的流程简化和效率提升。这种新的管理风格,强调“情绪感染力”与“集体能量”的释放,试图跳脱传统管理的条条框框,呼吁管理者“顺其自然,感受氛围”,相信项目的推动力来源于内在共振,而非外部强制。作者伊布拉欣·迪亚洛(Ibrahim Diallo)指出,Vibe管理的出现部分源于人工智能和大型语言模型(LLM)为开发者提供的自动化解决方案。既然代码能够由AI“感受氛围”生成,那么管理是否也能借助同样的技术,通过语言提示和情绪暗示带领团队前行?这种思路充满想象力,也带有一定的讽刺意味。不可忽视的是,传统管理要求深入理解项目需求、良好的沟通技巧以及对人性的准确把握,而Vibe管理似乎试图用“感觉代替知识”,以至于其实际操作性和可持续性成为疑问。有人认为,Vibe管理虽然不能完全取代管理职能,却揭示了当下职场普遍存在的管理疲劳和效率低下的问题。

冗长无效的会议、层层加码的报告、官僚式的流程往往拖慢创新速度,令人精疲力尽。在一定程度上,Vibe管理倡导“轻管理”甚至“无管理”,让团队成员拥有更大自主权和创造空间,从而激发潜能并减少无效沟通。另一方面,Vibe管理的试验也暴露了现代工作环境中人机关系的尴尬。AI提供的自动回复、自动汇报固然高效,但充满行业术语的机械应答很容易丧失人情味,导致信息错位和信任缺失。管理工作不仅是传递信息,更是建立共识和构建文化的过程,需要真实且有同理心的人际互动。而完全依赖情绪和表面氛围的管理,难免忽视这些复杂因素,容易带来误解和混乱。

此外,Vibe管理的推崇者提出,未来的组织结构可能不再需要传统经理层,甚至取消团队负责人,靠一套智能系统和“氛围引导”让所有成员自组织。这种乌托邦式的管理构想充满未来感,但也令许多资深从业者质疑是否过于天真。项目的成功往往依赖对风险的精准识别、任务的科学分配和冲突的有效调解,单靠模糊的“vibe”难以替代专业经验和责任担当。在实践层面,推动Vibe管理的企业需要投入大量资源进行人工智能系统的建设,并培养团队对新工具的适应力,这本身并非轻松的过程。公司文化、员工沟通习惯和信任基础都会对其成败起到关键作用。而且,从安全和合规角度来看,完全依赖AI来处理管理信息也存在潜在风险,尤其在涉及敏感决策和责任承担时。

尽管如此,Vibe管理这一现象提供了宝贵的启示。它挑战了传统管理的常规,提醒我们在技术高速发展背景下,应更加关注管理的核心价值,而非形式和工具。即便不能完全摒弃传统方法,借鉴Vibe管理对流程精简和情绪引导的强调,也有助于提升团队的凝聚力和工作动力。未来管理的方向或许是“人机协作”与“情感智能”的结合,通过AI辅助提升效率的同时,不失去人性和真实的沟通。对于管理者来说,学会感知团队氛围,把握合适的“vibe”,并与科学的管理方法结合,可能才是打开高效项目领导力的钥匙。人工智能不断渗透到管理软件和协同平台,无疑将改变我们对领导的定义和角色期望。

Vibe管理或许不是万能解药,但它俨然成为新一代项目管理思考的催化剂,激发业界对效率、灵活性和人文关怀的再认识。在拥抱科技创新的同时,不能忘记管理的根本在于人与人之间的连接和理解。未来的管理者,需要的不仅是技术工具的使用者,更是情绪和文化的引导者。Vibe管理带来的颠覆与思辨,正是这个时代赋予我们的挑战与机遇。只有在理性与感性之间找到平衡,项目领导力才能真正走向未来。