炎热的夏季到来,车内儿童因中暑导致的悲剧不断上演,令人痛心。自1998年至今,因遗弃儿童在高温车内而导致的死亡已超过一千例,且2025年仅上半年就已发生多起类似事件。这些本不该发生的悲剧,往往让人将责任归结于粗心大意的父母或看护人,然而科学研究表明,遗忘孩子在车内绝非简单的疏忽,而是一种记忆系统的失误,可能发生在任何人身上。心理学和认知神经科学领域的专家指出,大脑工作记忆的复杂机制和日常生活的压力使这类事故成为意外而非偶然。对这一现象的深入理解,能够帮助家长、照看者以及社会整体采取有效措施,减少悲剧发生。如今,科学研究强调,热车遗忘儿童事件的根源在于工作记忆中前瞻记忆和语义记忆的冲突。

前瞻记忆是指个体记住需要在未来完成的任务,比如“必须将孩子送到托儿所”;语义记忆则是我们熟练完成日常任务的基础,例如熟悉的上下班路线,使驾驶者无需过多意识上的努力地完成路线切换。当日常生活被打破,任务发生变化时,比如平时不负责接送孩子的父亲某天临时承担这一职责,大脑的自动化系统便可能将驾驶路线保持为通勤惯例,忽略了“带孩子”的任务,从而造成致命的疏漏。换言之,疲劳、压力和生活习惯的改变都会干扰大脑记忆的正常运行。美国南佛罗里达大学心理学教授David Diamond的研究进一步揭示,人脑习惯驱动机制的优点是节省资源、减少脑力消耗,但其缺陷是“自动驾驶”模式可能会忽略不符合习惯的新信息,导致关键安全细节被遗忘。在出现“带孩子”的特殊情况时,没有强有力的外部提示支持,专注力下降的情况下,悲剧极易发生。研究中发现,许多热车儿童死亡案件往往伴随着日常生活的显著变化,常见案例如临时换人接送孩子,或家长换路线行驶。

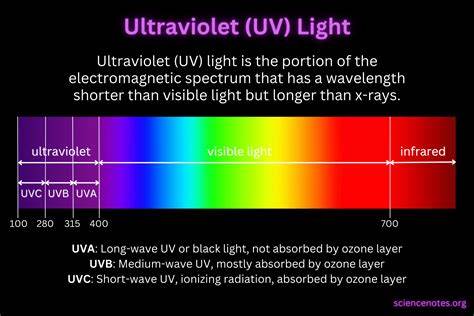

此外,睡眠不足及持续压力也会削弱工作记忆的功能,使得错误更易发生。多种职业背景和社会阶层的照护者都有可能经历类似的记忆失误,涵盖教师、医生、军人、科学家等。热车儿童中暑的悲剧没有解放区可言,任何“好家长”都可能因为外界因素、心理状态而成为受害者。温度虽是引发中暑的直接因素,但轻忽记忆机制的复杂性常常被忽视。即使在气温并非特别高的春秋季节,车内温度也可能在短时间内迅速升高至危险水平,给被锁在车中的孩子构成生命威胁。如何避免这类悲剧的发生,成为家长与社会各界迫切需要解决的难题。

专家建议,首先要正视人类记忆的局限性,接受记忆失误可能发生在任何人的现实,尤其是面对日常压力大、睡眠不足的家长和照护者。制定具体的防范策略,借助技术和生活习惯的辅助,是最有效的方式。建立多重提醒机制,可以显著降低因记忆失误导致的儿童遗忘风险。比如家长可以在孩子随车时,将孩子的物品(尿布包、帽子、外套等)放置在前排座椅,作为视觉提醒。随身携带的包、书包或午餐盒放在后排座位,也可促使家长留意后排乘客情况。手机提醒设置也是一种便捷且有效的手段。

通过提醒在特定时间或到达目的地时确认孩子是否已被接送至目的地,可以形成责任链条,防止遗忘。同时,家长应与托儿机构建立沟通约定,若孩子未按时到达,托儿机构及时通知家长,形成双向警示机制。车辆安全功能近年来也开始向防范儿童遗忘倾斜。越来越多车型搭载后座乘员提醒系统(Rear Occupant Alert),通过声音、灯光或手机APP通知司机后座有乘客存在。某些儿童安全座椅也配备传感器技术,实时监测车内儿童状况,若系统检测到乘员但车门解锁并关闭后无人下车,会自动提醒驾驶者。专家呼吁,这些安全技术应设计为默认开启状态,避免因家长误以为“不可能发生”而选择关闭。

培养停留车辆后必查看后座的习惯,是预防热车悲剧的另一有效手段。无论多累、多忙,强制自己每次停车后都绕车一圈或右手开后门的习惯,可以大幅降低遗忘儿童的风险。此外,严禁任何情况下将孩子单独留在车内,无论外界温度如何,都有可能迅速升高至致命档次。知识普及教育也不可或缺。只有广泛传播热车危险性及其发生机制,才能唤醒全社会对这一公共安全问题的重视。儿童及车辆安全组织不遗余力地开展宣传,敦促立法加强相关管理,同时推动汽车制造商优化配备安全技术。

每一个家长都应从负责任的角度出发,运用科学知识及现代技术,保护孩子免受高温车内中暑之苦。最终,热车儿童事件提醒我们,即使最爱的父母也有可能因忙碌与疲惫而暂时失去对孩子的意识。用科学理解记忆的不足并采取务实对策,才是有效杜绝悲剧的唯一途径。家庭成员间的互相监督,社会的共同行动,技术的持续革新,将共同守护更多儿童的生命安全。只有认识到每个人都可能成为“遗忘者”,全面落实防范措施,社会才能真正减少热车中暑悲剧,让孩子在温暖关爱中健康成长。