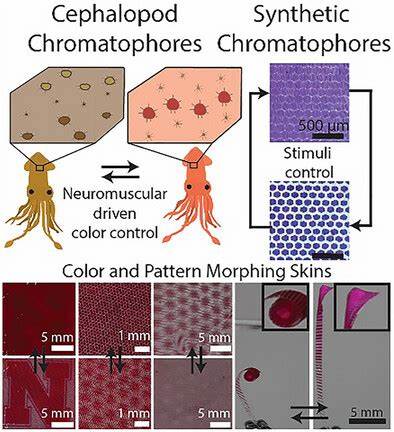

颜色和图案的动态变化在人类和自然界中已被广泛运用,从生物体的保护色到各种显示技术,色彩的控制长期以来都是科学和工程领域关注的焦点。尤其是头足类动物,如章鱼和乌贼,以其惊人的变色能力引发了广泛的生物启示。然而,传统显示技术难以模拟这种柔韧性和动态响应能力。近年来,合成变色胞的研究成为突破口,创新地将生物学原理结合先进材料科学,创造出具有色彩和图案变换功能的软性变色皮肤,为软机器人、智能穿戴设备及人机交互开辟了新前沿。合成变色胞基于微结构水凝胶阵列,这些水凝胶能够响应环境变化(如温度和溶剂),通过自主膨胀和收缩改变其表面覆盖率和光学特性,从而调控颜色的饱和度和图案效果。采用聚N-异丙基丙烯酰胺-辅丙烯酸(PNIPAm-AA)和聚丙烯酰胺等刺激响应型水凝胶,与透明柔性弹性体聚二甲基硅氧烷(PDMS)结合,组成完整的软性变色皮肤系统。

这种材料在加热超过其低临界溶解温度(LCST)时,水凝胶迅速收缩,导致颜色强度明显下降,低于该温度时则膨胀,呈现鲜艳饱满的颜色。通过精确调节微胶囊的排列和形态,能实现色彩的细腻调控以及图案的动态改变,更通过堆叠多层微胶囊阵列产生莫尔(Moiré)干涉和微透镜效应,实现多层次的视觉效果转换。该技术的核心优势来源于三个方面:高响应速度、柔软可拉伸特性和无需外接电子或机械驱动。与电致发光器件或液晶显示相比,合成变色胞完全由软材料组成,能无缝贴合非平面表面和可变形设备,兼顾机械相容性和视觉表现力。在自然界中,头足类动物依靠色素囊的机械变形实现局部颜色变化,而人工合成的微胶囊利用体积变化来调控光学吸收率,二者在机理上高度相似且均具备快速响应能力。更重要的是,人工系统可编程响应多种环境刺激,如温度、溶剂甚至光照,实现更复杂的色彩和图案变换,适应多种应用场景。

大量实验及光谱分析证实,微胶囊阵列覆盖率与整体颜色强度呈线性关系,验证了以“半色调”原理解释二维阵列色彩表现的模型。这一理论框架不仅适用于不同染料和材料形态,也为设计者通过调节微胶囊大小、间距和染料浓度等参数实现定制化色彩提供了科学依据。多层合成变色胞结构则带来了更加丰富的视觉变化,莫尔图案和微透镜效应结合,通过旋转和调整层间距离,能实现颜色及图案的切换和叠加。这不仅还原了生物皮肤复杂的光学结构,也为未来显示和传感器设备带来差异化的视觉特性。尤其在空气和水等不同介质中,光学透镜的折射率差异影响成像效果,为多模式刺激调控打开了更多可能性。在实际应用中,合成变色胞皮肤拥有极佳的柔软性和拉伸性能,能够适应各种非平整曲面,使其成为软机器人“皮肤”、柔性传感器及人机交互界面理想的材料选择。

色彩和图案的转换不仅受环境刺激控制,拉伸变形同样可调节表面覆盖率,带来额外的调控自由度。这种多维度响应特性使合成变色胞皮肤兼具环境感知与视觉反馈功能。此外,结合不同化学敏感微胶囊层,实现对不同刺激的选择性响应,令皮肤在温度、溶剂等条件下呈现多色谱的动态变化。微胶囊的染料极易更换更新,提升系统的可重复使用性和环境适应性。色彩的可逆变化和信息显示功能进一步拓宽了其在智能标签、环境监测及柔性电子中的应用潜力。结合微胶囊收缩所释放的机械应力,合成变色胞皮肤还能驱动简单柔性执行器,实现动作和显色同步,具备自主感知驱动和视觉反馈的双重优势,为智能软体机器人和人机接口设计提供崭新思路。

随着制造工艺的成熟,可望实现工业化规模生产,推动智能软材料产业化。未来技术进步将聚焦于提升色彩响应速度,扩展刺激类型,结合光敏、pH敏感染料等多功能材料,实现更丰富的颜色切换和精准的图案控制。多区域定向刺激和集成复杂传感器网络有望让变色皮肤具备局部色彩动态和智能识别能力。合成变色胞的研究成功弥合了生物颜色变换原理与先进材料科学的鸿沟,开辟了软性智能变色材料的新纪元。其软性可拉伸、快速响应、自主驱动的特性使其在软机器人、可穿戴设备以及复杂人机交互等领域展现广泛前景。不仅如此,结合功能染料和多层结构,将推动变色皮肤向高度智能化、多样化、多功能化发展,为未来柔性显示和智能传感技术树立新标杆。

在当前人工智能和物联网高速发展的时代背景下,合成变色胞技术代表了软性电子与生物启蒙的完美融合,有望引领新时代智能材料创新,促进科技与生活的深度融合。