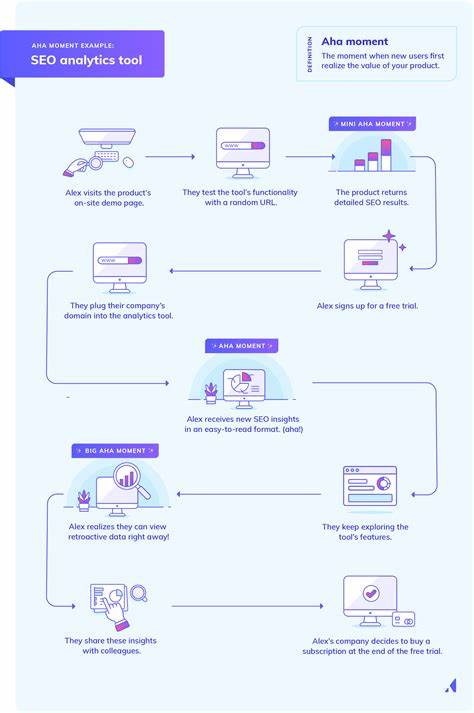

在当今竞争激烈的数字产品市场中,用户的首次体验尤为重要。每一个成功的产品背后,都有一个关键的“顿悟时刻”(Aha Moment),这是用户第一次深刻领会产品价值的瞬间。无论是社交媒体平台、办公协作工具,还是复杂的开发环境,这个瞬间都能将普通用户转变为忠实拥护者。本文将聚焦于如何在用户入职流程中创造和优化“顿悟时刻”,并深入探讨技术实现层面的实用策略,助力开发者打造更具吸引力和个性化的首次用户体验。 “顿悟时刻”的本质在于三要素的巧妙融合。用户不仅明白了产品的功能,更重要的是看到了它如何针对自身的具体需求提供解决方案,并且在使用过程中体验到了直接的价值和进展。

相比起简单的功能介绍,真正的“顿悟时刻”必须是个性化的,能够触及每个用户的真实场景和痛点。而实现这一点,单靠优秀的用户界面设计远远不够,技术实现的灵活性和智能化变得尤为关键。 要打造这种个性化的体验,首先需要对用户上下文进行细致收集。这里的挑战在于如何在不增加新用户负担的前提下,有效获取足够的信息为后续流程提供支持。传统的“一刀切”式调查往往会对用户形成干扰,导致流失。渐进式上下文收集(Progressive Context Collection)成为一个解决方案。

在用户入职的初期阶段,仅收集最关键的使用意图数据,随后通过动态调整流程,针对不同需求推送定制化内容,使得体验既顺畅又精准。 例如,在设计一款项目管理软件的入职流程时,通过询问用户的主要使用场景,将用户引向专门设计的演示环节,如项目设定、团队协作、个人组织等,分别展示针对性的功能演示和交互体验。用户通过真实操作和即时反馈,能够迅速感受到产品具体带来的帮助和便捷,这正是“顿悟时刻”的体现。这个过程中,通过前端状态管理和后端数据同步技术,系统能够持续跟踪用户进展,实时调整呈现内容,确保每个环节都贴合用户预期。 动态流程逻辑的设计是实现个性化“顿悟时刻”的核心机制。利用函数式编程和条件跳转,实现根据用户选择自动引导至对应体验分支。

这样不仅提升了交互的灵活性,还能够减少无关内容的干扰,呈现极简且高效的路径,从而降低用户认知负担,强化关键价值的传递。 从技术角度来看,性能优化也是不可忽视的考量点。个性化体验往往伴随着大量的计算和内容渲染,如果处理不当,容易导致页面加载缓慢,影响用户耐心和满意度。采取懒加载(Lazy Loading)、代码分割(Code Splitting)以及缓存策略,能够保证即使在复杂的定制化流程中,用户依旧享受到流畅的体验,顺畅地完成入职流程。 除了技术实施,对“顿悟时刻”的效果进行衡量和迭代同样重要。通过内置在用户入职系统中的数据埋点与分析工具,开发者可以实时追踪用户是否经历了“顿悟时刻”,如完成关键动作、交互反馈的触发时间等维度。

结合A/B测试,不断尝试不同的内容呈现和引导方式,找到最有效的路径。数据驱动的优化策略使得产品的入职体验能够随着用户行为和反馈持续改进,避免一成不变的死板内容,确保迭代方向符合用户需求。 同时,避开常见的入职设计误区至关重要。功能堆砌的“洗衣单式”介绍,缺乏情境和目标的“通用演示”,以及过早庆祝用户注册成功等行为,都极易导致用户无法真正理解产品价值,甚至造成反感和流失。相反,聚焦于单一关键流程,切实展现用户实际可以达成的目标,配合及时的激励和反馈,才能激发用户的投入和信任。 在当前技术框架中,诸如OnboardJS这样的工具库,已经为开发者提供了灵活且强大的解决方案,帮助设计可扩展、可维护的用户入职流程。

利用其组件化架构、状态管理以及流程控制等特性,开发团队可以快速搭建起复杂的动态路由和定制化演示。同时借助内置的本地存储支持和数据监听机制,实现持久化的用户进度追踪和关键事件捕获,确保无需重新输入即可恢复流程,提升用户体验连续性。 成功的“顿悟时刻”不仅仅是一次技术突破,更是用户与产品关系的关键纽带。它能够显著提升用户活跃度、减少流失率并推动口碑传播,最终助力产品的长期增长。为此,开发者应在入职设计中投入更多的思考和资源,建立起适应不同用户需求的多样化流程,确保每个用户都能触发属于自己的“顿悟时刻”。这不仅是用户体验改进的方向,也是现代产品差异化竞争的核心竞争力。

综上所述,打造卓越的用户入职“顿悟时刻”需要在产品设计与技术实现之间找到平衡。通过渐进式上下文收集、基于用户行为的动态流程调整、高效稳定的性能保障,以及数据分析驱动的持续优化,开发团队能够切实提升新用户在初次接触中的理解和价值感知。未来,随着人工智能和大数据技术的发展,个性化“顿悟时刻”的实现将更加精准和智能,助力数字产品创造更加深刻和持久的用户印象。投入早期的基础设施建设,无疑将成为企业在激烈市场竞争中取胜的秘密武器。