意识的本质自古以来就是科学和哲学中极具挑战性的话题。随着神经科学的快速发展,科学家们提出了多种关于意识形成机制的理论,其中全球神经元工作空间理论(Global Neuronal Workspace Theory,简称GNWT)和整合信息理论(Integrated Information Theory,简称IIT)因其科学性和影响力备受关注。两者虽都有大量支持证据,但在核心观点和实验预测上存在显著差异。对比分析这两大理论,不仅有助于厘清意识的神经基础,更能推动认知神经科学迈向系统性理论发展。GNWT聚焦于大脑如何通过广泛的信息广播实现意识内容的产生,主张意识生成为大脑广泛网络中信息被“点火”式放大的过程。该理论强调前额叶皮层(prefrontal cortex,PFC)在意识中的关键作用,认为该区域充当全球工作空间的核心,实现不同脑区信息的整合和共享。

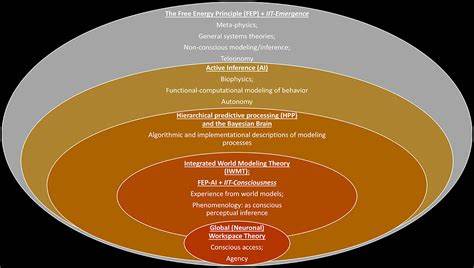

GNWT预测,当个体意识到某一信息时,该信息将被迅速广播至多个大脑区域,尤其是PFC,形成可持续、统一的主观体验。该理论也假定意识内容的维系依赖短暂且明显的神经活动点火,伴随长时间的信息无活动潜伏状态。整合信息理论则从哲学层面提出意识即为系统内集成信息(用数学量化指标“Φ”表示)的具现。IIT认为,意识的本质在于信息的不可简约整合,且最大集成信息量体现在后部脑区,包括颞—顶—枕联合区的“意识热点”。与GNWT依赖前额叶广播不同,IIT强调意识是脑内局部丰富互联网络自身状态的结果,持续的神经活动及跨脑区紧密连接共同构成意识体验。IIT的数学核心虽难以直接验证,但其对意识神经底物的预测在神经解剖学上指向后部大脑皮层。

尽管理论基础存在差异,过去对GNWT和IIT的实证研究多采用单一脑成像技术,难以全面评估两者的异同和准确度。近年来,一项涉及超过250名参与者,结合功能磁共振成像(fMRI)、磁脑图(MEG)以及脑内电生理记录(iEEG)的多模态跨国研究,通过预注册的对抗式合作设计,专门测试了GNWT和IIT的关键预测,开拓了意识理论实证验证的新高度。研究中,参与者观察不同类别(人脸、物体、字母、虚假字体)、多角度且不同呈现时间的视觉刺激,通过严谨任务设计控制注意力与任务需求,尽可能剥离报告和决策的影响,以更纯粹地捕捉意识过程的神经表征。解码分析显示,视觉内容信息在视觉和颞侧脑区表现最为丰富且持续存在,支撑了IIT关于后部脑区意识内容表征的观点。前额叶皮层也能解码部分意识内容,但其时间窗口较短且并非所有低级细节信息均能被检测,提示GNWT关于PFC全内容广播的解释需要调整。在意识内容的维持方面,后部脑区激活持续贴合刺激持续时间,符合IIT的活跃维持假设;而PFC区域则未发现GNWT预测的刺激起止点即“点火”激活,挑战了GNWT的时间动力学描述。

跨区域功能连接的分析揭示,后部视觉皮层间的同步活动呈现短暂且低频为主,未形成预期的持续高频gamma带同步,削弱了IIT对持续连接的重要性假设。相对而言,PFC与视觉类别相关区域间虽有短暂功能连接,但缺乏GNWT预言的长期广播模式。这些发现无论对IIT还是GNWT的核心命题都提出了挑战,促进了理论的重审与拓展。研究以开放科学的跨团队合作为模式,将理论提出者与中立研究者分开,采用预注册设计和大规模样本,多模态手段综合评估,有效降低单一技术的局限和确认偏差。这种方法论创新本身即为意识科学领域带来深远影响。此外,研究还探讨了意识体验多维性质,如识别物体类别、身份和方向等,并对不同意识特征在脑区的表征进行了细致比较,为意识神经表征提供较为丰富的维度参考。

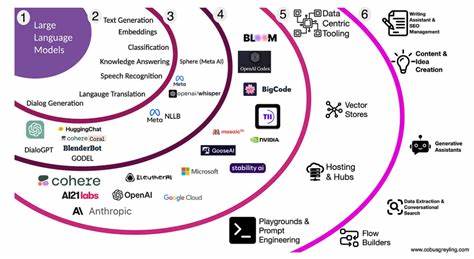

面对融合信息和全球广播两大视角的理论,科学界需跳出单一脑区定位或单一活动模式的束缚,探索动态神经网络如何共同塑造意识体验的新模式。意识的产生可能既需要局部高集成度的网络状态,也依赖大脑不同区域间的灵活信息交流。未来研究应进一步整合神经计算模型、认知任务与高分辨率多模态成像技术,挖掘更细致的时空特征,结合病例研究与动物模型验证,以推动意识理论的迭代升级。全球神经元工作空间理论与整合信息理论各自拥有独特的解释力和局限,面向统一的意识理论目标依然任重道远。科学家们需持续倡导开放、对抗与合作的研究方式,借助更为严谨、多样化的实证数据,厘清理论预测的边界与适用范围。这样方能逐步揭示脑海中主观体验的奥秘,深刻影响临床诊断、人工智能和哲学认知领域。

意识不仅是神经活动的产物,更是信息集成与传播的神秘交响。理解其机制,是当代科学最具挑战性和革命性的任务之一。全球神经元工作空间理论和整合信息理论的探索与交锋,正为实现这一目标奠定坚实基础,启示未来认知科学的创新道路。