随着人工智能技术的飞速进步,软件开发领域正经历一场深刻的变革。AI辅助编程工具的广泛应用极大提升了开发效率,但同时也引发了代码质量和审查流程的新问题。在传统的开发流程中,代码审查通常由与代码作者不同的开发者来完成,确保代码质量并发现潜在问题。然而,随着AI生成代码的兴起,关于“作者是否应当作为自己代码的评审者”这一问题值得深思。本文将深入探讨AI代码审查中的作者身份角色、现有流程的利弊,以及AI与人类在代码质量保证上的协同方式,旨在为软件开发团队提供新的思考视角和实践建议。 传统代码审查的价值不言而喻。

代码审查不仅可以发现代码中的潜在缺陷,减少后续维护成本,还能促进团队成员之间的知识共享,统一代码风格。通常,代码审查的核心原则之一便是由不同于作者的评审者进行复核,以确保代码以新鲜视角被审视。然而,在AI辅助编程工具不断被应用的背景下,自动生成的代码成为常态,也引发了代码审核流程的再考量。 许多AI工具能够快速生成大量代码,甚至自动提交拉取请求(Pull Requests,简称PR)。这些工具虽然提高了开发效率,却存在潜在的“作者即评审者”问题。由于AI实际是代码的自动作者,其如何能独立且客观地审查自己生成的代码,成为核心争议点。

传统观念认为,作者本身难以发现自己代码中的缺陷或不优之处,原因在于思维定势和认知偏差。 对于AI生成的代码,情况则稍有不同。人工智能模型,尤其是大规模语言模型(LLM),请求每一次都是无状态的推断,也就是说,它们审查自己代码时其实是以全新的请求身份进入,理论上具备“第三方视角”。这种无状态特性使得AI有能力从不同角度检测问题,而不会陷入人类常见的固有思维。 此外,AI代码审查本身具有复杂的工作流程,包括代码差异分析、漏洞检测、生成反馈评论、评价反馈重要性等步骤。不同的AI模型或工具即使共享底层技术,其操作方式和流程设计却各有差异,实质上构成两种不同“角色”的代码作者和评审者,比如同一个引擎驱动但功能和职责完全不同的两个“车”。

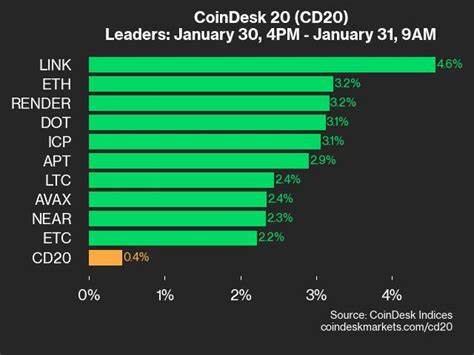

因此,作者和评审这个身份在AI协作环境下不再是单一意义上的“同一人”,而是具备本质区别的两种职能。 在人类开发团队内,作者与评审者虽然是不同个体,但他们都基于类似的技术能力和背景知识,且共处于同一组织环境。这种相似性使得作者和评审者在实际审查时可能遭遇认知上的盲点,导致审查效果不尽理想。AI则在某些场景下能弥补这一不足,其强大的bug识别能力远超单个人类审查者。Greptile的测试中,最新的Anthropic Sonnet模型能在复杂问题中识别出比最高水平工程师更多的漏洞,体现了AI在漏洞发现领域的突破。 然而,AI生成代码的质量也存在隐忧。

尽管AI工具帮助程序员加快开发速度,但整体代码质量出现一些下降。原因之一是工程师向AI传递需求时存在着信息丢失和指导不明确的问题。其次,程序员往往低估了对AI代码进行严格审查的必要性,往往不像面对自己手写代码时那样细致。AI生成代码时的快速产出速度与人类审查速度的不匹配,让代码复核中的细节得不到充分关注。 对于中等水平及以下的工程师,AI生成代码反而显著改善了整体程序质量,令不同水平的程序员趋于同一较高的质量标准。AI辅助使得各类程序员都能较快产出可用代码,这在宏观上提升了软件开发的包容性和生产力。

但这同样强调了严谨审查AI生成代码的必要性,防止潜在隐患流入生产环境。 人类在代码审查时往往难以发现某些特定类型的Bug,这些Bug也常是AI容易引入的。传统PR审查更侧重风格规范和架构设计,漏洞发现则表现欠佳。AI具备更为深度和广度的代码理解能力,在识别复杂、不易察觉的缺陷方面表现尤为突出。基于该优势,AI代码审查工具正逐渐被集成到企业的开发流水线中,协助人类工程师提升代码质量。 综上所述,作者是否适合担当自身代码的评审者,其答案比表面上更为复杂。

在AI与人类共同协作的新时代,不再单纯依赖“人是否与作者同一人”这一限制,而应依据职责划分、工具特性和流程设计来灵活安排审查环节。对于AI生成代码,利用其无状态、自主审查的特点探索有效复核机制至关重要。同时,人工审查依旧不可或缺,特别是在理解代码设计意图、系统整体架构及安全合规性领域。 未来的软件开发将越来越多地依赖AI辅助,这要求开发团队紧密结合AI与人类的优势特质,打造高效的代码审查生态。通过合理分工、流程优化与工具配置,最大限度提升代码质量,降低漏洞风险,实现软件交付的高效与安全。AI代码审查不仅仅是技术创新,更是软件工程思维模式的转变。

对于开发者而言,拥抱AI带来的挑战与机遇,将是迈向智能化编程时代的关键一步。