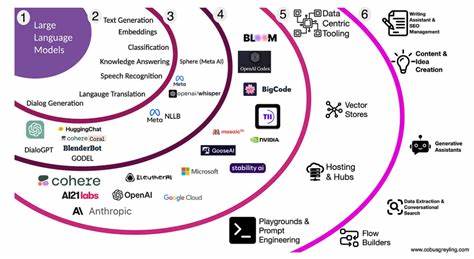

近年来,人工智能技术特别是大型语言模型(Large Language Models,简称LLMs)的爆发式发展,成为全球科技领域的焦点。各类AI聊天机器人和生成式AI工具迅速渗透到商务、教育、医疗、客户服务等多个部门,引发了关于其对劳动市场潜在影响的热烈讨论。预期中,自动化和智能化技术能大幅提升生产效率,甚至有声音预测会引发劳动岗位的转型甚至流失。然而,最新的实证研究却令人意外地显示,虽然大型语言模型的采用变得普遍,但其在劳动市场中的实际影响却十分有限。本文以丹麦劳动力及企业数据为基础,深入探讨了AI聊天机器人的广泛应用如何改变工作内容和工作模式,以及为何劳动市场的整体表现依然稳健。首先,从企业角度来看,随着AI聊天机器人逐渐成为日常办公的辅助工具,许多雇主积极推动员工采用AI技术进行日常任务,甚至内部开发专属的AI模型,配合培训计划促进技术吸收与应用。

这种主动的技术引入策略不仅推动了AI的普及,还帮助缩小了不同群体之间在技术使用上的差距,例如性别、年龄和教育背景的差异。同时,这些技术纳入实践进一步丰富了岗位职责,带来新的工作任务和协作模式。尽管如此,值得注意的是,这些积极的内在调整却未导致工资的显著增长或工作时间的改变。基于丹麦7千家企业、2.5万名劳动者的匹配数据比较,分析采用了差异中的差异(difference-in-differences)方法,结合企业政策变化,精确估计AI对个体收入及劳动时间的影响,结果显示,在所有观察的职业中,没有显著的工资提升或工时减少,置信区间明确排除了超过1%的影响幅度。为何AI普及后劳动市场反应冷淡?研究认为,关键因素在于AI带来的生产效率提升幅度相对有限,平均节省工作时间仅约3%,且企业并未将这部分效益明显转化为员工的工资增长。换言之,生产力的微小提升并未形成显著的劳动报酬提升,从而减弱了劳动市场因技术革命而产生的结构性冲击。

此外,AI技术带来的任务重组与劳动者协同效果改善在一定程度上缓解了对岗位的直接替代风险,反映出新技术主要是作为辅助工具增强了劳动者的工作效率而非取代劳动本身。这一点挑战了外界对生成式AI可能引发大规模失业或薪酬压缩的广泛担忧。另一方面,AI的广泛应用正逐步形成一个新的工作生态,推动员工不断学习和适应新技能。企业内部的AI培训以及技术应用的普及,提升了职业技能的多样性与工作灵活性,也促使劳动者承担起更多创新性和复杂性的任务。尽管短期内薪资与工时变化有限,但从长远角度来看,这种劳作方式的调整或能为劳动市场注入新的活力。该研究基于丹麦的详实数据样本和精细的经济计量方法,为全球范围内关于人工智能对就业影响的论争提供了重要的实证参考。

不同于一些预测AI将迅速替代人力或造成大规模失业的理论假设,现实中的劳动市场循序渐进调整,展现出更强的韧性和适应性。当然,这并不意味着所有行业和职业均无风险,未来随着技术持续迭代、更深层次的自动化普及,某些岗位可能面临更大压力。政策制定者需关注技术带来的结构性变化,推动教育与培训提升劳动者技能,以适应不断变化的劳动市场需求。总结来说,大型语言模型的广泛应用已改变了工作方式和任务内容,但其对劳动市场的直接经济影响依然有限。生产力的微小提升尚不足以推动薪资和工时发生显著变动。未来,人工智能技术与劳动市场的互动将更为复杂,需要持续关注技术进步与经济结构调整的动态关系。

只有科学评估技术影响,合理设计应对政策,才能实现人工智能带来的潜力与劳动市场的良性共赢。人工智能变革虽在进行中,但大规模的劳动力市场震荡尚未出现,劳动力市场依然保持稳定。随着AI技术的深入应用,劳动者和企业应积极拥抱变化,提升技能与创新能力,共同迎接智能时代的新挑战与机遇。