科学写作是科学研究不可或缺的一部分,它不仅是将实验和数据结果传达给同行和公众的重要方式,更是科研人员理清思路、形成新观点的过程。写作不仅仅是文字的组合,更是深层思考的体现。通过将复杂的研究内容结构化地表达出来,科学家得以梳理多年积累的知识、分析和数据,从而找到研究的核心观点和影响力。这种从纷繁复杂思维中提炼结构的过程,是其他沟通形式难以替代的。事实上,科学研究证明了写作与思考之间的密切联系,例如,手写不仅能提升学习效果,还能促进大脑的广泛连接,提升记忆力和认知能力。这凸显了写作作为一种认知工具的重要作用。

随着人工智能技术尤其是大型语言模型(LLMs)的迅速发展,科学写作的方式正经历前所未有的变革。LLMs能够通过适当提示,在短时间内生成科学文章甚至同行评审报告,激发了学术界对效率提升的渴望。然而,这种技术的兴起也带来了严肃的伦理和学术责任问题。首先,尽管LLMs能够输出符合语法和逻辑的文本,它们缺乏人类作者的责任感和问责义务,因此不能被视作真正的作者。科学写作不仅仅是文字游戏,更代表了作者对研究的理解与负责。完全依赖机器撰写文章,会导致我们读到的实际上是模型对信息的再加工,而非研究者的原创思想。

其次,LLMs存在“幻觉现象”,即生成不符合事实甚至完全虚假的内容,包括引用文献的伪造。这不仅影响文章的科学严谨性,也使得审核和校对的工作难度大大增加。在某些情况下,修正和编辑LLMs生成的文本耗费的时间可能比完全手工写作还多。这些挑战使人们不禁思考LLMs目前是否真正节省了科学写作的时间和精力。尽管如此,LLMs在科学写作领域仍有其不可忽视的辅助价值。对于母语非英语的学者而言,LLMs能够极大地提升文字的流畅性与规范性,帮助他们更好地表达复杂的科学思想。

此外,LLMs也能有效地搜索、总结海量的学术文献,辅助科研人员快速获得相关知识点。它们还能在思维碰撞时提供多样化的观点和解释,帮助科研人员突破写作瓶颈和思维局限。通过提供替代方案及潜在的跨学科关联,LLMs对激发创新思维发挥着潜在的积极作用。不过,将整个写作过程外包给机器,意味着失去了深入反思和创造性构建科学叙述的机会。科学写作是一种将研究成果转化为易于理解且有说服力故事的能力,这种能力在学术以外的领域同样至关重要。培养和保持这种能力,需要科研人员亲自参与文字的锤炼和逻辑的推演。

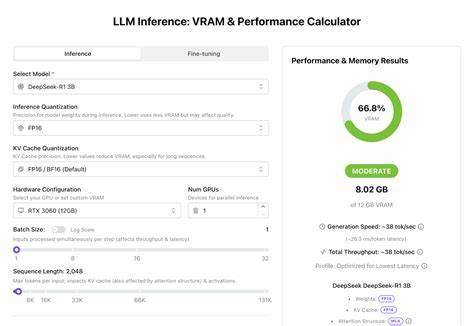

总的来说,科学写作远远超出单纯的文字表达,它是思维的有形体现,也是科学方法的重要组成部分。在人工智能工具日益普及的当下,保持人类对科学写作的主导地位尤为关键。借助LLMs等技术辅助,科研人员能够更高效地完成文稿润色和资料梳理,但绝不应完全放弃亲自动笔的过程。只有这样,科学家才能确保研究成果的真实性、逻辑性和创新性。未来,随着技术的进步,也许会有专门针对科学领域训练的专业大型语言模型出现,能够更准确地辅助科研写作,减少“幻觉”现象,提升协作效率。然而,无论技术如何演进,人类的创造力、批判性思维和责任感都将是科学传播的根基。

写作即思考,这一哲学理念不仅提醒我们坚持亲笔记录研究过程,更督促我们在数字时代不断反思人与机器的合作方式。毕竟,科学的发展依赖于清晰、严谨且有深度的表达,而这正是人类写作无可替代的价值所在。