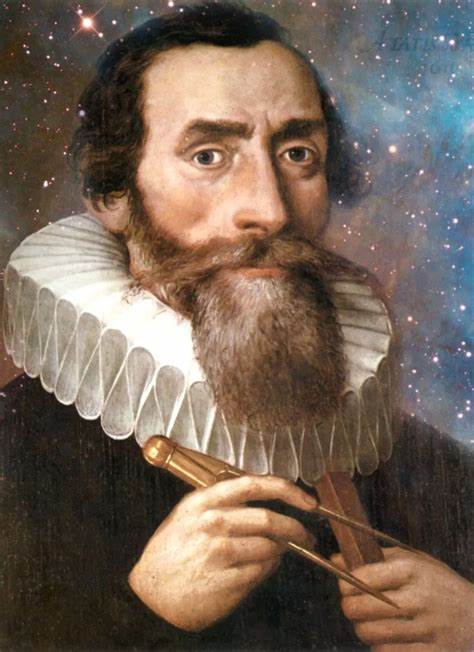

约翰内斯·开普勒,作为17世纪伟大的天文学家,他的成就不仅限于发现行星运动三大定律,更因他的文学作品《梦》被誉为科学幻想的奠基之作。开普勒生活在一个诸多迷信与宗教信仰交织的时代,他以科学之光,穿透蒙昧与偏见,开创了想象与科学相结合的新纪元。 身处宗教与科学冲突的风暴中心,开普勒以超凡的智慧提出了日心说的完善版,证明了行星围绕太阳以椭圆轨道运行,这一发现颠覆了长期以来地心说及完全圆周运动的天文学认知。对他而言,科学不仅仅是冰冷的数字和公式,更是对宇宙本质的深刻理解。他视自身肩负着超越个人、超越时代的使命,用精密的计算挑战教会的教义与传统观念。 《梦》的诞生,正是在这样复杂的历史背景下完成。

这部作品被认为是第一部真正意义上的科学幻想文学,融合了当时最新的天文知识与丰富的想象力。《梦》讲述了一位年轻天文学家通过奇幻的旅程到达月球,见证了宇宙中不同的视角和生命形态,从而间接陈述地球围绕太阳旋转的科学真理。它不仅突破了当时人们的认知边界,更通过寓言和象征,巧妙地揭示了科学事实背后的哲学含义。 开普勒在《梦》中运用了大量科学理论,比如对重力的初步理解和对行星轨迹变化的精准描述,远远超前于他所处的时代。书中对宇航员的物理需求和宇宙航行的描述充满了科学预见,体现了他科学家独特的细致观察和逻辑推理能力。同时,他也将音乐与数学结合,提出了“宇宙和谐”的理念,认为行星的运动如同音乐中的和声,展现了宇宙的秩序与美感。

这种跨界的思考方式,使他的作品不仅局限于科学,更富有艺术与哲学的价值。 然而,开普勒的科学幻想之举并非没有风险。《梦》在当时被误解和曲解,导致他的母亲被控巫术。那个时代,迷信盛行,人们将对未知的恐惧投射为对“邪恶”的迫害,科学的真知往往被妖魔化。开普勒为母亲的辩护花费了多年心血,用科学方法逐条说明所谓恶行的自然解释,最终为母亲赢得了无罪释放。这段经历既是对那个时代科学与迷信冲突的真实写照,也是开普勒坚定信念和人文关怀的体现。

开普勒不仅是科学家,还是富有远见的哲学家。他的思想体现了科学革命的精神,就是敢于质疑惯性思维,将观测数据与理论创新结合,追求对真相的不断接近。虽然开普勒已提出了基石性的理论,物理学的革命仍在继续,后来的牛顿基于开普勒的行星运动定律,引入万有引力理论,进一步完善了我们对宇宙动力学的理解。开普勒的贡献在于他打破了神学的束缚,以理性的光芒照亮宇宙的奥秘。 在现代,开普勒的影响无处不在。他的科学遗产成为后续宇宙探索的基础,从阿波罗登月任务到航行于星际空间的旅行者号卫星,无不依赖于他的三大定律。

《梦》的思想内核激励了无数科幻作家与科学家,让人类敢于梦想星辰大海,探索未知的边界。同时,这部作品也提醒我们科学与人文并非对立,而是彼此滋养的双翼,让理性思辨与艺术创造相辅相成。 纵观开普勒的一生,科学探索与个人命运交织。他历经疾病、丧子、流亡和家庭动荡,但不曾放弃对知识的渴望和对真理的追求。开普勒的科学与文学成就,寄托了人类在知识浩瀚海洋中导航的使命,彰显了想象力与理性结合的力量。 开普勒的故事诠释了科学幻想的本质:不仅是对未来技术的描绘,更是用科学的眼光审视现实,用文学的方式激发思考。

他为我们打开了一扇通往不可见世界的窗口,让我们得以在宇宙的浩瀚尺度中重新定位自身,质疑陈旧观念,拥抱无限可能。 因此,开普勒不仅发明了科学幻想,更塑造了科学思维的文学表达,为人类开启了通往星际梦境的旅程。正是这种兼具严谨科学与丰富想象的精神,激励着时代不断推进文明的边界。我们在探索未知的道路上,依然能够听到来自那个德国天文学家穿越时空的呼唤:敢梦想,亦敢求真。