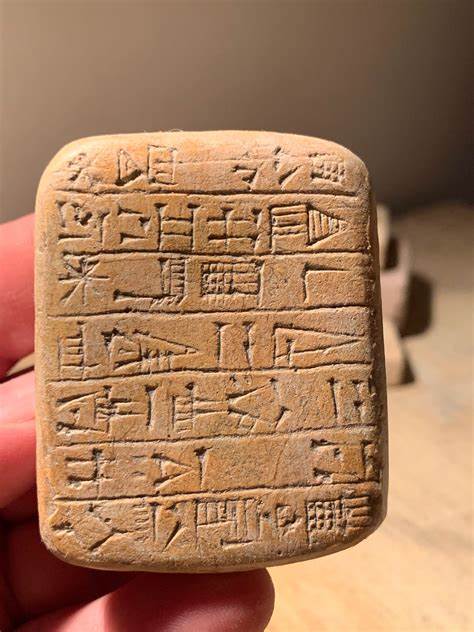

楔形文字作为历史上最早的文字系统之一,承载着古代文明的丰富信息。古代美索不达米亚地区广泛使用的楔形文字泥板,以一种独特的方式保存着数千年的历史、文化和经济活动。随着现代学者对这些泥板的研究日益深入,关于楔形文字泥板的信息密度这一议题获得了更多关注。信息密度,即单位面积或单位重量所承载的文字数量,是衡量古代信息存储技术效率的重要指标。通过研究楔形文字泥板的信息密度,既可以揭示古代文明对资源的利用智慧,也有助于理解其文化传承的形式和特点。对比现有文献与实物测量发现,楔形文字泥板的信息密度远高于部分中世纪手稿,这主要得益于其紧凑的书写方式和三维书写的表面利用。

从2016年起,一位名为Sean的研究者在德国耶拿的泥板收藏中深入考察具体泥板的尺寸、字数及重量,提供了可信的估算数据。以HS 643号泥板为例,尺寸仅为50毫米乘42毫米,面积约21平方厘米,厚度不到1厘米。尽管泥板表面的文字因书写重叠与模糊难以完全破译,其直观记录表明大约包含110个词汇。若以泥板的体积和黏土密度估算,其重量约为42克。这意味着该泥板单位面积的信息密度达到了约2.6词每平方厘米,即每平方米约3万词,而每公斤泥板承载的词汇则约为3000个。相比之下,传统的中世纪欧洲手稿通常只有每平方米2000至4000词的密度,且每公斤手稿能承载大约8000至25000个词汇。

另一个HS 667号泥板,作为砖块购买发票,其正面面积约19.7平方厘米,仅记录24个词,信息密度明显低于HS 643,约为每平方厘米1.1词。考察这些数据可以看出,楔形文字泥板的高信息密度部分来源于它几乎完全利用书写表面的特点。不同于印刷书籍中留白和排版间距,泥板往往书写在正背面及边缘各个可书写的位置。此外,楔形文字是一种兼具表意与表音的复杂书写系统,能够通过紧凑的符号组合在较小空间中传递较多信息。借助这些特性,泥板在经济、法律、宗教及文学等多种文本类型中实现了高效的信息存储。草拟如此细微与密集的楔形文字也使得阅读难度大幅提升,考古学家和语言学家常常需要对泥板进行反复研究才能逐字破译。

虽然部分大型泥板,如记载《吉尔伽美什史诗》的文献接近现代A4纸大小,包含数千词,但大多数实用记录类泥板保持了小巧便携的尺寸。值得注意的是,泥板因为材质的厚重,单位重量所载信息量不及某些轻薄的纸质文献,但在单位面积承载文字数方面,却表现出了非常优异的能力。从信息存储原理角度看,虽然现代数字信息远远超越了楔形文字泥板,但对物理媒介的有效利用仍是古今共通的目标。研究者对楔形文字泥板信息密度的分析不仅帮助我们量化古代文字的体积效果,也为现代文献保存乃至文化遗产修复提供重要参考。通过横向对比希腊纸草和中世纪手稿,以及纵向考察不同历史时期泥板的大小和用料,学界对信息载体发展的理解愈发丰富。楔形文字泥板依靠书写技术和材料特性优化了信息密度,反映了古人面对文字记录需求时展现的创新思维。

对现代读者而言,理解这些古老媒介的信息密度,有助于更好地欣赏古文明在数据管理与文化传递方面的成就。现代数字化时代虽然让文本处理更加高效,但历史的泥板实物依然是不可替代的文化密码,联系着千年前的社会活动和精神世界。未来,随着数字拍摄技术、三维扫描及人工智能辅助解读的发展,楔形文字泥板的研究将更加精准深入,其背后隐藏的丰富信息也将被逐步挖掘,为人类文明史书写增添全新篇章。楔形文字泥板的信息密度不仅体现了古代书写的技术水平和文化需求,也展示了信息存储从实体媒介到数字化时代的历程与演进。研究这些古书载体的物理特性和内容容量,拓展了我们对历史文献和书写艺术的认知,为现代信息科学与考古学交汇提供了宝贵视角。