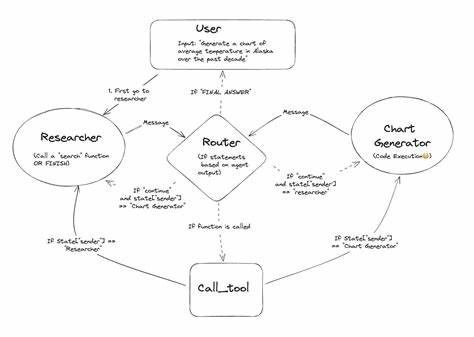

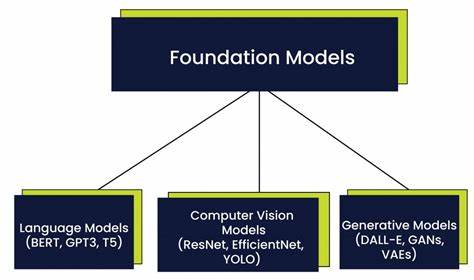

随着人工智能和机器人技术的不断进步,如何赋予机器人更加灵活、多样且智能的运动能力,成为科研领域的核心挑战之一。传统机器人运动控制方法往往针对特定形态进行设计,其通用性和适应性较差,限制了机器人在复杂环境中的表现与应用。形态自适应运动(Morphology-Adaptive Locomotion)技术应运而生,以其显著的优势成为机器人运动领域的新兴热点。形态自适应运动不仅能够支持不同结构和体型的机器人,如双足机器人和四足机器人,还能利用先进的注意力机制,实现肌肉驱动的高效运动控制,从而展现出前所未有的灵活性和适应性。形态自适应运动技术的核心目标是设计一个统一的运动控制器,该控制器无需针对每种机器人形态进行单独优化,能够根据机器人自身的骨骼结构和肌肉配置,智能调整运动策略,适应多样化的运动任务。传统的运动学和动力学模型需要大量手工调整参数,而形态自适应运动采用深度学习中的注意力机制,让控制器具备选择性关注多输入数据的能力,从而针对不同肌肉的输出需求,动态调整控制信号。

注意力机制植入了机器人控制系统,使机器人能够像生物体那样,根据环境反馈和内部状态,自主决定肌肉激活的强度和顺序,优化运动效果。该机制支持机器人处理任意数量的输入信息和肌肉输出,使得不同形态的机器人共用同一组控制模型,大幅度减少开发时间和资源,提高通用性。在实现层面,这一技术基于先进的模拟器Algovivo开发,利用其对不同形态的高逼真模拟支持,集成了PyTorch框架,为复杂神经网络和控制算法的设计与训练提供了强大后盾。通过模拟环境,研究人员能够快速验证不同形态下的运动性能和适应能力,推动技术迭代升级。此外,形态自适应运动具备显著的应用潜力。在医疗康复领域,智能假肢和辅助机器人可实现针对个体形态的自适应运动,提高患者行动的自然度和舒适度。

在救援及勘探机器人中,多形态适应能力使其能灵活切换四足、双足等不同行走方式,应对复杂地形和环境变化。在娱乐和服务机器人领域,更加自然灵活的运动表现带来更佳的人机交互体验。形态自适应运动的研究同样揭示了机器人运动控制向生物神经机制靠拢的前景。通过模拟肌肉驱动和生物运动学,机器人不仅增加了运动的多样性和精细度,还促进了软体机器人技术的发展,推动机器人向更真实的生物运动模拟迈进。尽管形态自适应运动技术前景广阔,但仍面临诸多挑战。高维度的运动状态空间和复杂的机械结构导致控制策略设计难度较大,训练模型需大量数据支持且计算资源消耗高。

此外,如何有效将注意力机制与实时控制系统无缝结合,保证运动稳定性和安全性,也是工程实现的重要课题。未来,随着计算能力的提升和深度学习算法的不断优化,形态自适应运动技术有望实现更广泛的机器人形态覆盖和更精细的动作控制。结合传感器融合、强化学习和自监督学习等前沿技术,机器人将具备更强的自适应能力和环境感知能力,真正实现自主智能运动。形态自适应运动为机器人领域带来了运动控制范式的重大变革,通过统一控制模型和注意力机制,有效打破了不同机器人形态间的壁垒。它不仅满足了多形态机器人高效、灵活运动的需求,也为机器人在复杂环境中的广泛应用奠定了坚实基础。未来,随着该技术逐步成熟,将推动机器人迈向更智能、更自然和更高效的全新时代,助力工业生产、医疗康复、环境探测等领域的智能化进程。

。