随着软件开发技术的不断发展,代码结构的组织形式也成为开发效率和项目管理成败的关键因素之一。在众多代码组织方式中,单文件代码库常因其简洁性和直观性受到部分程序员的青睐。然而,这种方式在团队协作、代码维护和可扩展性方面所带来的隐患逐渐被业界广泛认识。本文将深入分析单文件代码库的弊端,探讨模块化分文件管理的优势,并为软件开发人员提供科学有效的代码组织策略。 单文件代码库的概念本质上是将整个项目的源代码集中在一个文件中,纵使其代码行数达到数万甚至数十万,仍然不拆分为多个文件。这种方法表面看似便于管理,开发者能够通过简单的文本搜索迅速定位所需功能函数,无需频繁在不同文件间切换。

然而,经验丰富的开发人员和管理者往往反映,单文件代码库带来的问题远超其短期便利性。 首先,单文件代码库极大地增加了新加入成员的理解成本。当一个程序员进入一个陌生项目,若所有代码混杂于单个文件,没有明确的逻辑分区和层次结构,他必须从头到尾按顺序阅读大量冗长代码,容易迷失在细节当中。开发者无法通过上下文或目录层级快速推断功能模块,更难以抓住关键逻辑节点,效率降低,工作体验受挫。 其次,单文件代码库严重影响代码维护和演进。随着项目规模扩大,代码耦合度明显上升,任何局部修改都可能波及整个文件,导致意外错误和回归变更频发。

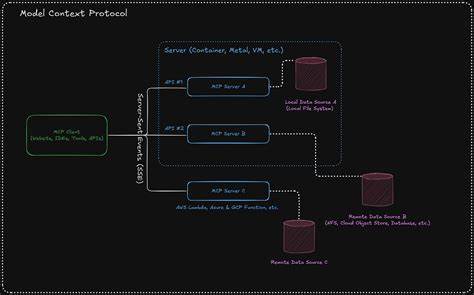

若开发者在同一文件中实现了过多职责,没有模块界限划分,难以实现代码复用、单元测试及重构。版本控制系统也难以准确管理变更差异,大幅提升代码合并冲突的风险,特别是在多人并行开发时表现尤为明显。 再者,单文件代码逻辑组织混乱导致协作沟通成本攀升。团队成员难以将责任划分至不同模块,代码审查过程冗长且效率低下。技术文档和注释将失去应有的导向作用,团队交流及知识传递变得困难,限制了项目的持续发展潜力。此外,自动化分析工具或人工智能辅助代码理解工具难以有效解析单文件中庞大且扁平的代码结构,减弱了现代开发环境的支持力量。

尽管如此,追求极致简化文件拆分的理念并非完全无理。某些轻量级库或工具确实采用单文件实现,依靠高效搜索工具快速定位,个别开发者凭借对代码的深刻理解可以高效操作。比如著名的miniaudio.h项目,拥有九万多行代码却仅通过一个文件实现,证明在特定情景和个人层面单文件模式可行。然而,这类成功案例难以推广至团队协作和大型项目实践,缺少良好代码隔离和模块划分的风险远远大于收益。 正确的做法应当是在保持代码功能完整性和易用性的前提下,通过合理设计模块边界,将代码拆分为若干职责清晰、大小适中的文件。模块化设计不仅帮助开发者快速定位和理解功能,促进代码复用和测试效率,也大幅降低版本控制冲突,提升代码质量和可维护性。

模块间接口设计应简洁明了,遵循单一职责原则,让不同开发者可独立开发和调试各自模块。 此外,分文件管理便于建立项目目录层次结构,结合现代构建工具实现自动化测试和持续集成,显著提高开发效率。许多技术社区和主流编程语言都鼓励利用文件和文件夹的自然层级划分代码,如Java的包结构、Python的模块分割等。这样的规范不仅增强代码的组织美感,也方便新人快速适应项目结构,提高团队协作默契度。 在现实开发中,单文件代码库和过度拆分文件均存在极端风险。前者造成代码臃肿、难以维护,后者则可能导致“文件卫星化”现象,即文件数量过多、分散,增加查找难度和认知负担。

理想的代码组织策略是平衡这两者优势,通过清晰的架构设计和良好的命名规范,创建合理的代码分割颗粒度,确保项目既不过于集中,也不至于过度碎片化。 从宏观角度来看,代码文件的划分不仅仅是操作系统层面的一种存储机制,更是软件工程中不可或缺的结构化思维工具。类似于图书的章节划分和目录设计,一个良好分割的代码库通过层次化组织、模块间接口清晰定义,降低认知复杂度,增强代码可读性,为开发人员提供熟悉感和预期,使其能迅速定位焦点功能,提升开发效率。 回顾许多实践案例,加入一个庞大且混乱的单文件代码库项目常常是开发者的巨大挑战,这不仅仅是代码量问题,更关键的是缺乏结构化的信息标识和导航。相比之下,一个合理划分的多文件结构能显著缩短理解时间,快速锁定业务逻辑,从而保证技术团队在面对长期迭代和频繁变动时依旧保持高效协同。 总结而言,单文件代码库的存在并非毫无道理,在特定场景下可以简化个人开发体验,但其带来的诸多弊端使其难以成为团队开发和大型项目的主流架构。

关注代码结构划分的科学性和合理性,是现代软件开发必须重视的课题。通过模块化设计和分文件管理,能够最大化发挥代码的清晰性、可维护性及扩展性,提升团队效率,为项目带来持久健康的发展动力。软件工程不仅是编写代码,更是构建一套可持续成长的系统,合理利用文件结构是其中不可或缺的关键环节。未来,随着自动化工具和AI辅助技术的不断进步,良好的代码组织将成为技术支持的重要基础,助力开发者释放更多创造力与生产力。