声誉作为一种无形资产,是组织、社区或项目成功与否的重要指标。然而,在实际生活和管理中,声誉往往被“懒惰评估”——即人们在没有实际需求驱动的情况下,不会主动形成深入的评价和认知。了解声誉懒惰评估的本质,不仅有助于更准确地把握公众对自身的真实看法,也能帮助决策者制定更有效的声誉管理策略。 声誉懒惰评估的含义可以用计算机中的“惰性求值”作类比。惰性求值指的是变量的值不会立即计算,而是等到真正需要其数值时才去计算,从而节省资源。同样地,公众或消费者大多数情况下不会对组织或项目投入认知或情感上的精力,只有在面临具体决策时,诸如购买、投票、加入某项运动时,才会付诸“计算”——形成真正的评价和态度。

这意味着,大规模的态度调查往往只能捕捉到表面和浅层的印象,难以反映深入且真实的声誉状态。 在组织建设过程中,许多领导和管理者倾向于依赖随机抽样调查,试图衡量公众对其机构或项目的态度。然而,这样的调查往往得到的反馈是公众对其关注度低甚至冷漠,主要基于品牌名称或形象的浅层联想,而并不是基于具体的互动或经验。这种态度调查的结果常常让人误以为声誉无关紧要或波动不大,从而忽视了面对关键行为决策者时声誉变化所带来的实际风险。 有效利他主义(Effective Altruism,简称EA)社区受到FTX事件的影响时,即是一个典型案例。事件初期,多项公众调查显示公众对EA了解甚少,且多数人对其抱有中性偏正的模糊印象。

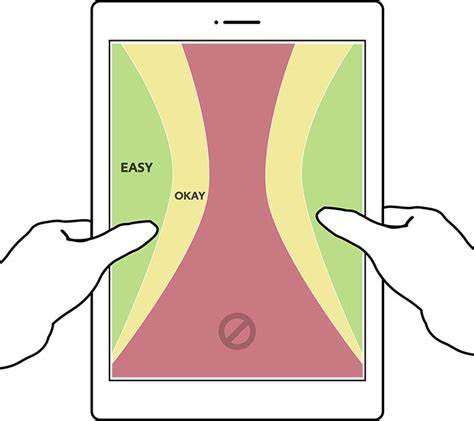

那些真正接触过EA并且了解到FTX影响的人群,才表现出声誉的明显负面下滑。但基于大规模样本的随机调查很难捕捉到这种差异,最终导致社区领导层低估了FTX带来的声誉创伤。事后看来,社区的增长和活跃度都出现了大幅下滑,而负面声誉影响逐渐显现。 为何会出现这种差异?因为声誉的“惰性”,意味着公众通常不会主动形成对组织的具体观点,除非他们正处理与该组织或项目相关的具体事务。这不仅节省了心理资本,还避免了无关紧要的认知负担。潜在支持者或用户,只有在实质接触或面临相关决策时,才会主动搜索信息、咨询他人意见,从而对组织做出真实且深入的评价。

这对声誉管理提出了新的思考。传统的评价声誉方式,如依赖普遍的公众态度调查,可能带来误导。更有价值的,是关注那些处于“使用瞬间”的人群——即那些刚刚接触项目、正在做出相关决策或者已经付诸行动的个体。通过观察他们的态度和行为变化,可以更准确地捕捉到声誉的真实动态。 声誉懒惰评估也揭示了声誉保护的复杂性。许多组织在面临负面信息时,倾向于试图掩盖或删减相关数据,理由通常是担心负面信息引发错误认知,进而损害组织形象。

但是,正是这些“深层次已评价”的信息,才代表了真正影响行为和合作意愿的公众看法。隐藏负面评价可能暂时塑造槽中印象,但长远看会导致信任危机,损害声誉的根基。 另外,声誉懒惰评估意味着,声誉风险往往是在关键节点爆发,而非持续累积的小波动。公众对某一组织的深入负面评价通常是在直接相关利益面前产生的突发现象,而不是日常漫不经心的表达。因此,组织应重点监控那些与利益相关决策结合紧密的群体反馈,及时干预以防止负面声誉扩散。 对于社区建设者或项目管理者来说,如何应对声誉的懒惰评估现象是挑战也是机遇。

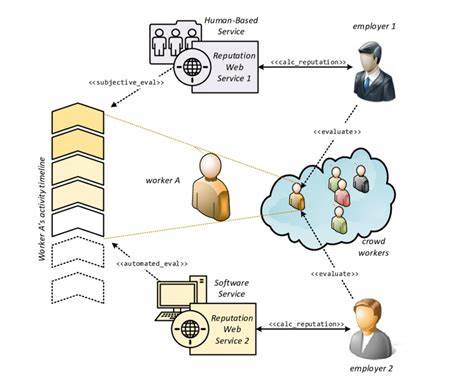

首先,要区别“观感式”的浅层声誉和“行动驱动”的深层声誉,不应仅依赖简单的问卷数据,而应结合行为数据、关键决策人群的反馈以及舆情趋势。其次,打造高参与度的核心支持者群体,促使其在关键时刻形成积极评价和传播正面信息,是稳固声誉的重要途径。最后,声誉风险管理应提前介入,在利益相关节点前做好透明、沟通和纠偏,减少突发的负面冲击。 技术与数据科学的发展也为破解声誉懒惰评估提供了支持。通过大数据分析、社交网络影响力图谱以及实时舆情监测,组织可以动态捕捉用户行为背后的态度信号,与传统问卷调查形成互补。例如,社交媒体中的用户讨论量、情感分析、关键信息传播路径,能较快反映影响声誉的实际动态。

结合机器学习模型对潜在负面转化点的预测,也有助于管理者提前调整策略。 声誉的懒惰评估本质还反映了人类有限的认知资源分配机制。人们通常将认知资源优先用于与自身利益高度相关、且需要决策的事项,低相关度的信息通常被忽略甚至遗忘。这种选择性关注,在信息爆炸的现代社会尤为明显。因此,组织在传播声誉信息时,也应针对目标受众的“使用时刻”进行精准沟通,帮助他们快速完成必要的心理“计算”,有效塑造其行为决策基础上的评价。 另外,声誉懒惰评估警示我们,简单的品牌曝光未必等同于积极的声誉积累。

企业和组织应通过实际价值创造和关键时刻的良好用户体验,促使目标群体在具体互动中形成积极的认知,而非依赖形象广告或无差别的态度调研。只有当公众付诸行动时,才是真正声誉价值的体现时刻。 综上,声誉作为一种动态且深度依赖行为决策的认知产物,其评估不可脱离实际利益相关环境。了解声誉懒惰评估机制,组织和社区方能避免表面数据迷惑,聚焦实质反馈,引导真实声誉向正面发展,最终实现可持续的成长和影响力扩展。