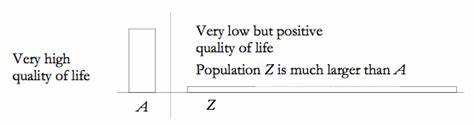

令人反感的结论(Repugnant Conclusion)长期以来在伦理学和哲学领域引发了广泛争议。该结论源自功利主义中的人口伦理问题,即在总幸福最大化原则指导下,假设一个包含极多人数但个体幸福感平庸的世界,竟然可能被认为优于一个人口较少但每个人都拥有极度幸福生活的世界。这样的逻辑似乎违背直觉,令人不安又难以接受,因此被称为“令人反感”的结论。然而,面对这一哲学难题,其实存在一种“轻松 sidestep”——即绕过或避免陷入该结论的思维陷阱。本文将详细解析这一现象及背后的理论创新。功利主义的基础是将道德判断建立在行为结果的幸福或效用最大化之上。

传统的“总效用主义”认为,应该倾向于使所有人的幸福总和最大化,无论幸福分布是否平均。这种观点可能导致推崇极大规模的中等幸福感人口,而非较少数量的高幸福感人口。这里面的核心问题在于,幸福的数量超过质量时,容易出现令人不安的结论。针对这一问题,不少哲学家提出用“平均效用主义”来替代,“平均效用主义”强调提升平均幸福水平而非单纯追求总幸福。虽然这种方式解决了一部分问题,例如避免用一大批生活质量糟糕的人换取少数高幸福个体的情况,但它也面临其他伦理困境,如忽略了人口规模本身的价值。更重要的是,在现实中,人们往往持有“越多幸福的人越好”的直觉,对于完全排斥大多数幸福水平较低但仍值得活着的生命存在困难。

为此,一些伦理思想者提出了更复杂且灵活的效用函数设计。他们提出首先应最小化“主要处于长期痛苦中的人数”,这是对反对“奥美拉斯难题”类型情境的直接回应——拒绝以一个人承受极端痛苦换取多数人的幸福。此规则暗示,即使一个空无一人的宇宙看似无趣,也优于一个存在至少一位极度痛苦者的繁荣社会。接下来,效用函数计算为那些“生活被认为值得过”的人数,减去“生活被认为不值得过”人数的加权两倍。这个乘以二的系数设计是为了防止一份仅仅勉强接受的苦难被另一份幸福轻易抵消,让伦理评判更为谨慎。通过这种方法,大量过着平凡但值得过的生活的人,能够优先于小规模的极端幸福人口。

这在理论上渐渐疏解了令人反感的结论,因为它不仅关注幸福的数量,也将生命本身的价值和质量纳入考虑范围。进一步阐述这些平凡生活者的情境,作者建议将幸福生活的标准不设得过低。他们拥有有意义的人际关系,如家人、朋友、伴侣和子女。他们的日常充实而非空虚,参与一些简单的活动或工作,尽管生活可能单调但并不至于折磨灵魂。强调这些细节是为了反驳单以“平庸生活”而被否定的观点,也体现了构筑理想效用函数的现实参与度。虽然该效用模型具备较强的说服力,它仍有一定模糊性和主观性。

诸如“长期痛苦”或“值得过”的定义并无绝对标准,且“加权两倍”系数本质上具有试探意义。伦理学中,任何完全精准划分痛苦与幸福价值的努力都难免因生活复杂性而遭遇困难。这种模糊(fuzziness)恰恰反映了真实世界的道德困境,因此拥抱这种不确定性反而是智慧的表现。此外,讨论中区分了“杀害”与“未生”的伦理意义。转换问题视角,问我们是否愿意为了让少数人幸福而放弃大量“不过得去”的生命,挑战着我们对既有权利和生命价值的认知。作者本人趋向于负面功利主义,更注重减少痛苦的优先性,认为在控制好痛苦后再追求幸福扩增更符合伦理理性。

在实际对话和读者互动中也反映出不同立场的合理性。有人认为现存的现实社会就难以避免有部分人在痛苦中挣扎,完全回避这类情境几乎不可实现;有人关注生命长度和出生死亡节奏给效用计算带来的难题。此类讨论表明,令人反感的结论虽然理论上难以直接驳倒,但经由如上效用函数调整的思路,使其不至于成为唯一且不可避免的人口伦理结论。我们在设计衡量幸福与痛苦的参数时应考虑人类生活的复杂多样,避免极端“单一指标”代替全面分析的陷阱。哲学家们还未对何为“值得过”的界限达成共识,但正是这种开放性促使伦理学不断发展完善。总结来看,令人反感的结论不是不可破解的命题,而是一个促进我们反思如何定义幸福、痛苦和生命价值的契机。

由传统的总效用最大化转向更细腻的效用函数设计,既保留了追求幸福最大化的核心,也更加尊重个体痛苦的负面价值。正如本文提出的重点,先最小化长期痛苦人数,再通过加权公式权衡值得过与不值得过的人口,可有效避免不得不选择充满痛苦的巨大且平庸的社会。通过这种方法,伦理理论变得更加人性化且现实可行,边界更加明确,远离刻板的数学计算变成深层次的价值权衡。未来对这一话题的进一步探讨,可能在政策制定、人口伦理、公共卫生以及技术伦理等多个领域发挥积极作用。对幸福与痛苦的复杂理解,也能够引领更多跨学科合作,为全人类福祉的持续提升贡献智慧和方法。令人反感的结论虽仍在理论探索的焦点位置,但不应阻碍我们用创新思路去挑战和改造其框架,事实证明,“轻松 sidestep”并非虚幻,而是伦理思想进步的路径所在。

。