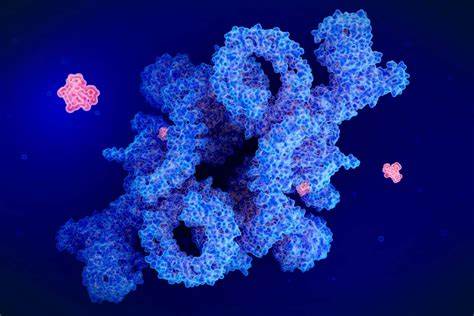

生物膜的形成一直是现代医疗和工业领域面临的重要难题。细菌在各种表面聚集并分泌胞外高分子物质形成致密的网络结构,这种生物膜结构不仅增强了细菌的抵抗能力,还导致设备性能下降和感染风险增加。特别是在医疗器械相关感染中,生物膜的存在大大增加了治疗难度和病患的痛苦。因此,如何有效抑制细菌在材料表面的附着和生物膜的形成是当前科学研究和应用开发的热点问题。 传统上,抗菌策略多依赖于抗生素或抗菌涂层,然而这些方法存在长期疗效有限、抗药性产生和环境影响等诸多问题。为此,研究者开始探索非化学方式的抗菌策略,尤其关注材料表面物理性质对细菌行为的影响。

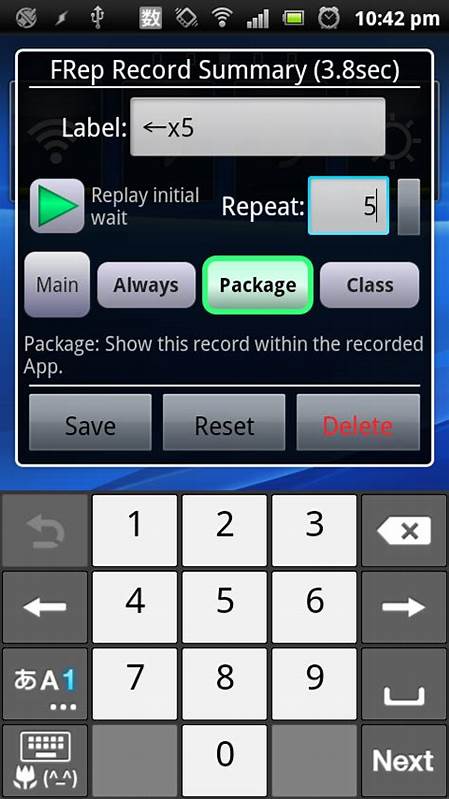

在众多物理因子中,表面微纳米级的微地形(microtopography)因其对细菌附着及运动行为的调控能力,成为具有巨大潜力的研究方向。 近年来,一项创新性研究利用高通量组合筛选技术,设计并测试了超过2000种微地形图案,以寻找具有抗生物膜形成性能的表面结构。这些图形基于简单的几何原型——圆形、三角形和矩形,以不同组合排列,构成多样的微结构景观。通过在聚合物材料表面压印这些微地形,研究团队系统性考察了其对重要细菌病原体的附着和生物膜发生的影响。 实验结果令人振奋,部分特定的微地形能使多种细菌,包括铜绿假单胞菌(Pseudomonas aeruginosa)、金黄色葡萄球菌(Staphylococcus aureus)、丰厚变形杆菌(Proteus mirabilis)和鲍曼不动杆菌(Acinetobacter baumannii)的附着量相比平整表面降低高达15倍。这表明,表面微地形的科学设计能够有效阻挠细菌早期定植,进而抑制生物膜的形成。

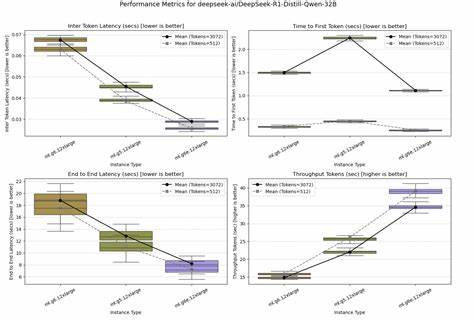

关键在于,通过机器学习方法分析微地形的几何特征与细菌行为的关联,研究人员提取出一系列通用的设计规则。模型强调了微地形中元素的总体覆盖面积、特征间的间隙大小以及最大特征尺寸对细菌附着的显著影响。具体而言,较高的特征覆盖率和较小的间隙半径往往与较低细菌附着相关,而过大的间隙则促进了附着。这些发现为未来设计具有生物指导性的抗菌表面提供了强有力的理论基础和实用参数。 观察细菌的单细胞运动轨迹进一步揭示了微地形如何通过物理限制改变细菌的表面行为。在抗附着微结构上,Pseudomonas aeruginosa表现出明显的定向运动和被困行为,减少了其对表面的不可逆附着。

相比之下,亲附着表面则支持细菌自由游动与定植,促进生物膜发育。 分子机制方面,研究揭示了细菌的群体感应(quorum sensing, QS)功能在微地形调控下的重要性。通过基因敲除、信号分子补充及基因互补实验证明,Rhl依赖的群体感应系统通过控制表面活性剂类糖脂生产,形成一种“自我润滑”作用,使细菌在微地形表面难以稳定附着。这种机制被称作“自润滑”,即细菌通过分泌润滑性生物分子减少自身在复杂微地形表面的附着力,从而有效阻止生物膜的形成。 动物模型研究亦证实了上述微地形抗生物膜的优势。在小鼠体内植入含抗附着微结构的医疗材料,其对铜绿假单胞菌的定植显著低于亲附着微结构和光滑表面。

组织学分析显示,即便在人体蛋白质条件下,抗附着微地形仍能维持抑制细菌附着的有效性,同时促进有益的宿主细胞迁移,预示其对免疫应答有潜在的正面影响,有助于减少外来体排斥反应。 这些研究成果不仅揭示了微纳米级表面图案对细菌行为的复杂调控,还为医疗器械和其他需要防止污染的工业应用提供了切实可行的设计策略。通过简单的表面微结构优化,即可利用材料现有的化学成分,实现强效抗生物膜功能,避开了抗菌剂的长期稳定性及环境问题。 未来发展方向将聚焦于进一步深化对微地形与细菌信号传导网络交互机制的理解,拓展对更多病原菌种的适用性研究,并结合先进制造技术实现大规模、高精度的抗菌表面制备。此外,考虑生物体内复杂多变的生理环境,跨学科结合材料科学、微生物学和免疫学的综合研究,将为抗菌微地形的设计提供更丰富的信息支持与创新方案。 综上所述,微纳米级表面微地形通过物理和生物双重机制抑制细菌附着及生物膜形成,是防控医疗器械感染和工业生物污染的前沿技术。

结合高通量筛选及机器学习方法的综合应用,使我们能够系统地识别并优化微地形设计,为开发功能化抗菌材料开辟了新路径,有望在保障公众健康及推动相关产业发展方面发挥深远影响。