霉菌毒素是由丝状真菌产生的一类次生代谢产物,广泛存在于粮食和饲料中。由于其化学性质稳定且难以避免,霉菌毒素已成为全球人类和动物健康的重要威胁。饮食中霉菌毒素的污染不仅降低食品安全水平,还与多种疾病的发生息息相关。其中,黄曲霉毒素尤其引人关注。它主要由黄曲霉和寄生曲霉两类真菌产生,毒性极强,尤其是B1型黄曲霉毒素,对肝脏具有高度致毒性和致癌性,因此引发了肝细胞癌的广泛流行。 黄曲霉毒素B1是一种低分子量的脂溶性物质,能够被消化道迅速吸收,主要贮积于肝脏。

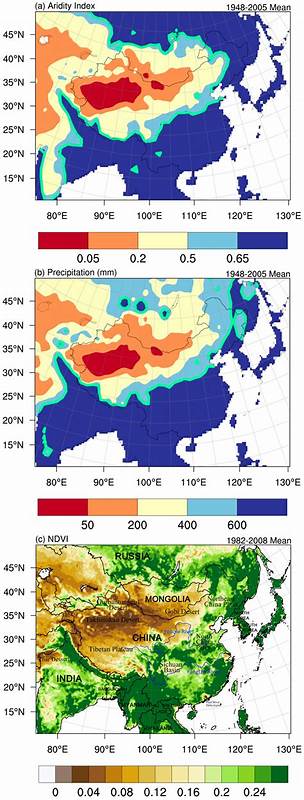

其代谢过程经历肝脏细胞色素P450酶系的活化,生成极具反应性的8,9-环氧体,能够与DNA的鸟嘌呤结合,形成致突变的加合物,导致p53肿瘤抑制基因的点突变,最终促发肝细胞癌的发生。与此同时,黄曲霉毒素还诱发细胞内氧化应激,产生大量活性氧自由基,攻击脂质、蛋白质和核酸,造成细胞损伤和免疫功能抑制。 在发展中国家,由于气候炎热潮湿、高温多雨,非常适合霉菌生长,粮食储存条件较差,经常出现黄曲霉毒素污染超标的现象。非洲撒哈拉以南地区、东南亚以及中国部分地区是高风险区域。多项流行病学研究数据显示,这些地区人群长期摄入含黄曲霉毒素的食物,如玉米、花生及其制品,血液和乳制品中检测到黄曲霉毒素及其代谢产物,尤其是婴幼儿和孕妇暴露风险更高,可能导致儿童生长发育迟缓和免疫力下降。而且,在肝炎病毒高度流行区域,黄曲霉毒素与乙型肝炎病毒联合感染显著增加肝癌风险。

黄曲霉毒素中毒不仅危害人体健康,还在畜牧业中造成巨大损失。动物进食被污染的饲料后,表现出食欲减退、生长缓慢、免疫抑制及肝脏损伤。更令人担忧的是,黄曲霉毒素及其代谢物可通过乳汁、鸡蛋和肉类进入人体,构成二次污染风险。对此,监测和管理黄曲霉毒素污染显得尤为迫切。 检测黄曲霉毒素主要依赖化学分析方法,包括高效液相色谱(HPLC)、液相色谱-质谱联用(LC-MS/MS)以及酶联免疫吸附测定(ELISA)等技术。这些方法能提供敏感、准确的毒素定量,但整个检测过程中样品采样和制备环节的不确定性依然是影响结果可靠性的关键因素。

特别是由于黄曲霉毒素在粮食中的非均匀分布,获取具有代表性的样品面临诸多挑战。因此,研究优化采样方法和样品处理程序对于提高检测准确性至关重要。 目前,针对黄曲霉毒素的管理策略是多元综合的。良好的农业生产规范(GAP)和粮食储存条件改进能有效减少真菌污染。此外,生物防控技术利用无毒素黄曲霉菌株竞争性排斥有毒素菌株,在某些国家已获得实际应用。物理、化学方法如热处理、臭氧和低温等非热杀菌技术也被用于降解黄曲霉毒素分子。

在动物饲料中,添加吸附剂如水合钠钙铝硅酸盐(HSCAS)、膨润土、活性炭及有机多糖类分子,能够结合并阻断毒素吸收,降低毒性。实验研究还显示,某些植物提取物和维生素通过抗氧化机制能缓解黄曲霉毒素诱导的细胞损伤。 尽管已有诸多对策,但黄曲霉毒素的有效控制依然面临挑战。首先,监管力度和标准执行在许多发展中国家不够严密,导致食品链中超标现象频发。其次,抗黄曲霉毒素辅助剂的市场混乱,部分产品功效未经严格验证,消费者和养殖户难以辨别。此外,黄曲霉毒素与其他共存霉菌毒素的协同毒性效应尚未充分认识,影响毒理风险评估的准确性。

未来研究方向应聚焦于建立完善的风险评估体系,尤其是针对儿童及免疫功能低下人群的暴露风险。同时,开发快速、便携、低成本的现场检测技术以便早期预警和干预也是重点。生物技术手段如微生物降解、基因编辑的非毒性菌株推广及新型营养补充剂设计亦有广阔前景。 总的来说,霉菌毒素尤其黄曲霉毒素作为饮食中的无形杀手,严重威胁公共卫生和畜牧业发展。通过加强科学研究、完善监管机制和推广多元化防控措施,才能有效降低其危害,保障人类和动物健康安全。公众教育和意识提升也不可忽视,促使消费者选择安全可靠的食品来源,形成全社会共同防范霉菌毒素污染的良好氛围。

面对复杂多变的食品安全形势,唯有多部门协作、综合治理,方能筑牢霉菌毒素防线,推动健康中国和可持续农业发展战略的实现。