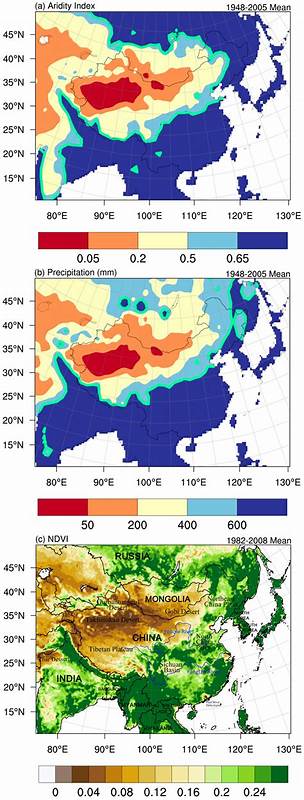

近年来,东亚地区尤其是中国在环境治理上取得了显著进展。政府强化空气污染防治措施,限制二氧化硫等气溶胶前体物的排放,使得该地区的气溶胶浓度大幅下降。这种积极的空气质量改善措施大大缓解了雾霾等城市空气问题,提升了民众健康状况。但最新气候研究指出,这场气溶胶“清理”行动却意外地推动了全球变暖的加速,引发了科学界和政策制定者的广泛关注。气溶胶与气候系统的关系错综复杂,理解其作用是认知当代全球气候变化的关键之一。气溶胶颗粒通过反射太阳辐射,降低地表接收的太阳能量,表现出冷却地球的作用,这种效果被称为负辐射强迫。

然而,当东亚气溶胶排放显著减少时,原本被气溶胶屏蔽的温室气体引起的升温趋势便被“揭露”出来,导致全球表面温度增长速率上升。2025年发表在《Communications Earth & Environment》上的一项综合性研究基于八个先进地球系统模型的RAMIP模拟,详细揭示了东亚地区自2010年以来约75%的二氧化硫排放减少引起的气候响应。研究发现,这些排放减少导致了全球年均温度提升约0.07摄氏度,约占2010年后全球变暖速率提升的很大一部分。模型也显示了北太平洋地区尤其显著的变暖,符合卫星观测的海表温度异常分布。值得强调的是,这场由东亚气溶胶排放变化引发的气候影响,是一种迅速发生的过程,表明气溶胶对气候系统的调节作用在短时间尺度内就能显现出来。这一点对于预估未来空气质量与气候变化的关系至关重要。

气溶胶减少还伴随着地表接受的太阳短波辐射增加,使得海洋和陆地表面都获得更多热量,从而推动了区域气温升高和降水模式的调整。研究显示东亚夏季降水量呈现增长趋势,且北太平洋风暴路径区域降水也有所增加,这说明气溶胶的变化不仅影响温度,还促使水循环发生连锁反应。东亚气溶胶排放大幅降低不可避免地打破了区域乃至全球的气候平衡,研究还捕捉到了上层大气能量辐射不平衡的显著变化,从而证实了气溶胶清理对地球能量预算的改变。这种变化表现为顶层大气向地球系统吸收更多能量,为海洋温度升高与海平面上升的长期趋势提供了动力基础。与此相关的是,北太平洋区域特别是在冬季出现了明显的陆地与海洋变暖,这亦对大气环流和气候系统的反馈机制产生深远影响。与此同时,该研究还指出了不同全球气候模型在模拟气溶胶-云相互作用上的差异,成为导致气候响应结果不一的主要原因。

云层反射性质及覆盖率的微小变化均会放大或减弱气溶胶排放变化的气候效果,这进一步表明气溶胶对全球气候的影响远不止单纯的辐射物理过程。除了气温升高和降水量变化,东亚气溶胶减少的背后还隐含着海气相互作用的复杂演变,特别是在太平洋地区。该地区海温升高可能促进局地与远距离气候事件的发生,包括极端天气和气候模式的转变,从而影响全球气候系统的稳定性。此类连锁反应使得气溶胶污染治理既带来环境和健康的福音,同时在气候层面呈现复杂的双面效应。将这些最新研究成果放在更宏观的气候变化背景下,我们发现东亚气溶胶清理对全球变暖速率的提升与其他人类活动因素交织共存。例如,甲烷浓度的持续增加和国际航运硫排放规制亦对能量平衡产生作用。

不同因素的相互影响凸显出气候系统响应的多重机制,对未来气候风险评估提出了更高要求。未来随着东亚气溶胶排放潜在进一步降低,其对全球气候的影响可能趋于减弱,但依然需要持续监测与评估气溶胶气候路径的非线性效应。此外,气溶胶与温室气体的联合调控策略将更加重要,以实现优化气候与空气质量的双重目标。全球气候治理应正视气溶胶的冷却作用与清洁空气的权衡,协调制定科学合理的减排政策,平衡环境健康与气候安全。对于公众和政策层面,东亚气溶胶治理成效令人欣慰,也提醒人们空气污染治理与气候变化之间的复杂联系不可忽略。研究表明,这种气溶胶清理引起的“全球变暖加速”并非某一区域孤立事件,而是全球气候系统响应亚区域人类活动变化的整体体现。

聚焦未来气候行动,综合调控气溶胶和温室气体排放,将成为实现碳中和和可持续发展的关键课题。可以预见,随着大气成分的动态变化和气候系统的不断反馈,东亚及全球气候格局必将迎来新的调整与挑战。通过现代化观测技术和先进气候模式的不断融合应用,科学界将更加准确地预测气溶胶污染治理对未来全球气候的长远影响。为了应对全球变暖带来的威胁,国际社会应倡导多维度多领域协作,支持科学研究与政策制定的无缝衔接,实现环境保护与气候稳定的双赢。总的来看,东亚气溶胶清理行动既体现了环境治理的积极成果,也揭示了气候系统复杂多变的本质。科学家们通过RAMIP模型的精准模拟,大幅提升了对空气污染变化如何影响气候的理解,为全球气候政策提供了重要参考。

公众对这些科学进展的关注有助于推动更加理性和整体的环境治理思路,促进绿色发展与气候韧性的建设。未来,我们期待通过全球协作,实现空气质量和气候系统的双重改善,共筑更加安全、健康的地球家园。