在数字创意领域,Adobe无疑是一个响当当的名字。作为Photoshop、Illustrator、Premiere Pro等软件的开发商,Adobe已经成为无数设计师、摄影师、视频制作人乃至普通用户日常工作和生活中不可或缺的伙伴。然而,随着时间的推移,Adobe也伴随着越来越多的争议,甚至被部分用户和业内人士批评为“邪恶”的象征。这种强烈的负面评价背后,有着复杂的原因和深刻的行业背景。本文将深入探讨Adobe为何被冠以“邪恶”之名,从技术、商业和用户体验等多个维度进行分析,旨在为读者呈现一个全面且平衡的视角。首先,必须承认,Adobe在推动数字创意工具的进步和普及方面发挥了巨大作用。

其软件功能强大,界面设计日趋完善,兼容性和跨平台支持使得创作者们可以高效地完成复杂的作品。然而,用户关于Adobe“邪恶”的指责多集中在其商业模式上。近年来,Adobe全面转型为基于订阅的服务模式,即Creative Cloud。这意味着用户不再能够一次性购买软件,而必须按月或按年支付费用才能持续使用。无疑,这种强制订阅模式给许多用户带来了经济压力,尤其是需要多个软件工具套装或者是个人和小规模创作者。这种持续不断的支出被用户形容为“勒索”或“绑定”,因为一旦停止支付,便无法使用工作中依赖的核心软件,造成严重的不便和损失。

此外,Creative Cloud的订阅价格普遍较高,且Adobe在价格策略上缺乏足够灵活的选择,这也增加了用户的反感情绪。另一项被频繁诟病的做法是Adobe的软件更新和性能表现。有些用户反映,每次软件更新不仅没有带来实质性的性能提升,反而伴随着程序臃肿、启动缓慢等问题。同时,某些历史悠久的软件版本被强制淘汰,限制了用户根据自身需求选择适合版本的自由。这种强制升级和功能更新令部分用户感到无奈和失望。安全和隐私问题也是Adobe受到批评的原因之一。

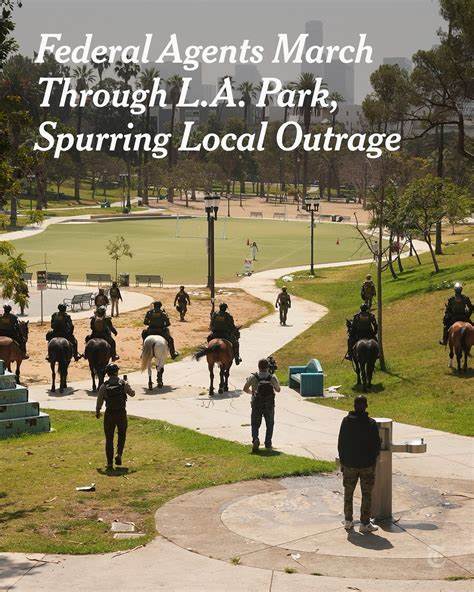

尽管Adobe不断加强数据保护措施,但其庞大的用户基础和云端存储服务也吸引了大量黑客攻击和数据泄露事件。近年来,Adobe曾多次曝出安全漏洞,为用户的数据安全敲响警钟。这使得部分用户对Adobe的安全能力和责任心产生怀疑,从而进一步加深对Adobe的负面印象。市场垄断和竞争限制也是值得关注的问题。作为行业领跑者,Adobe占据了数字创意软件市场的绝对份额,这在某种程度上抑制了创新和多样性发展。许多小型软件开发商难以与之抗衡,导致市场上缺少可替代选择。

用户在被迫依赖Adobe产品的同时,也被迫接受其高昂的价格和商业规则,形成一定的“买方困境”。此外,Adobe对于其产品生态的严格控制和集成方式,也限制了用户自由切换和多平台兼容的灵活性,这也成为用户批评的焦点之一。值得注意的是,尽管存在大量负面评价,Adobe依然拥有极其庞大且忠实的用户群体。许多专业人士依赖Adobe工具完成高质量创作,认为Adobe的创新和功能不可替代。对一些用户而言,虽然订阅模式带来了负担,但仍能享受到持续更新和云端协作的便利,这对工作效率有显著提升。因此,是否将Adobe视为“邪恶”,很大程度上取决于个人的立场和需求。

总结来看,Adobe被冠以“邪恶”的称号,更多反映了其商业策略和市场运作带来的用户体验和行业生态冲击。订阅制的强制推行、高价策略、软件更新问题以及安全隐患等,都成为用户愤怒和不满的导火索。然而,我们也必须看到Adobe在技术创新、软件生态建设和数字创作推动方面所作出的积极贡献。未来,Adobe如果能够更好地倾听用户声音,调整商业模式,优化软件性能和安全保障,或许能够缓解部分争议,重塑品牌形象。作为用户,也应理性看待市场环境和技术发展,结合自身需求做出最合适的选择。数字创意工具行业的健康发展需要厂商和用户共同努力,促进公平竞争和持续创新,而非简单地以“邪恶”标签定义单一企业。

。