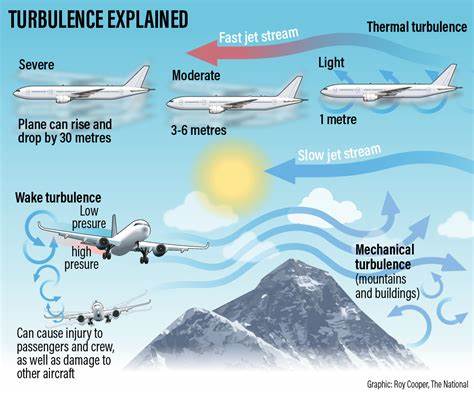

近几十年来,由于人类活动导致的气候变暖,全球气象环境发生了显著变化,其中清晰空气颠簸(Clear-Air Turbulence,简称CAT)频率急剧上升,给航空安全和飞行舒适度带来了严峻的挑战。多起因安全带未系引发的飞行事故逐渐引发公众关注,并促使航空工业投入大量资源研发应对方案,以减轻颠簸带来的不利影响。专家指出,自1979年以来,严重点的清晰空气颠簸事件已经增长超过五成,并且预计到2050年代,这一数字将增加三倍以上,尤其是影响东亚及北大西洋航线。颠簸不仅威胁乘客身体安全,还是航空公司成本增长的重要因素,频繁颠簸导致机体磨损加剧,飞行路线被迫调整,增加额外燃料消耗,进而加重碳排放,形成恶性循环。面对愈演愈烈的颠簸问题,航空业已开始探索创新解决途径,涵盖硬件设计改良、人工智能预测及新型传感器应用等多领域。诸如奥地利Turbulence Solutions公司开发的小型“扰流片”,安装于机翼边缘,可灵活调整角度来抵消来自气流的扰动,其设计灵感源自鸟类微调羽毛实现飞行稳定的自然机制。

此技术在小型飞机上已获初步成功,能够有效降低乘客感受到的颠簸强度80%以上,且有望扩展至大型商业飞机。航空工程师强调,与其被动接受颠簸并依靠加固机翼或系好安全带防范受伤,不如主动产生反向气流信号以中和紊乱的气流,显著提升飞行稳定性。与此同时,利用人工智能技术对颠簸预测和实时响应的研究取得了突破性进展。气候学及流体力学专家联合开发的深度强化学习模型,能通过模拟试错的方式优化对机翼周围气流的调控。例如,瑞典皇家理工学院的研究团队成功训练出AI控制的“合成喷气”装置,能够在模拟环境中优化气流流动,减少机翼受力不均导致的震动。相较于传统仅靠卫星和雷达监测的方式,人工智能能更迅速准确地识别空气流动中的微小变化,并根据实时数据做出动态反应,显著提升抗颠簸能力。

美国加州理工学院和英伟达合作的风洞测试也显示,AI传感和预测系统对无人机飞行中的极端颠簸具有很强的适应性。NASA兰利研究中心研发的低频次声波检测设备,则能在数百公里以外探测清晰空气颠簸的前兆,为飞行员预警争取宝贵时间。除此之外,激光雷达(Lidar)技术也逐渐被引入飞机监测系统。通过发射不同波长光束,创建三维空气密度图,帮助飞机提前“看见”可能存在的气流涡旋。虽然现阶段激光雷达设备因体积和功耗过大难以应用于商业航班,但随着技术进步,未来轻量化版本有望普及,对颠簸的提前侦测发挥关键作用。数据共享和精准气象预报同样是解决方案的重要组成部分。

目前,国际航空运输协会(IATA)推行的“Turbulence Aware”项目,实现了全球多家航空公司实时匿名共享颠簸数据,提升飞行路径的规划精确度。借助不断扩充的气象卫星网络、高性能计算能力和日益完善的气象模型,气象学家成功将颠簸预测准确率从20年前的大约60%提升至现今的75%。但专家普遍认为,受限于空气动力学数据缺失和数据购买成本高昂,颠簸预测仍有巨大提升空间。对普通乘客而言,智能手机应用如“Turbli”等也开始提供颠簸预报信息,虽然不能保证完全精准,但有助于做好心理预期和安全准备。值得注意的是,乘客心理上的恐惧与过去遭遇的颠簸经历息息相关,科学提升预报准确性和减少颠簸强度,势必降低公众的飞行焦虑感,鼓励更多人安心选择航空出行。未来航空业的发展趋势不仅仅是提升飞机结构的耐久性和颠簸应对能力,更侧重于打造智能化、主动调控的飞行系统,实现飞行过程中的全方位监测和动态调节。

AI与传感器的结合,将赋予飞机真正意义上的“预知能力”和“自我修正”机制。与此并行,航空燃料效率和环保压力促使行业加速研发更加节能环保的飞行技术,减少因绕飞颠簸区域而消耗的过多燃料,推动碳排放下降。总结来看,人类制造的气候变化加快了大气的混乱和不稳定,航空业被迫直面更频繁、更强烈的飞行颠簸挑战。在全球化对航空运输依赖日益加深的背景下,保障飞行安全和提升乘客舒适成为行业的当务之急。借助生物仿生设计、人工智能驱动的精准预测、尖端传感技术以及全球范围内的数据共享,未来航空器必将实现更加智能和稳定的飞行。通过持续科技创新与多方合作,航空业有望在21世纪下半叶克服气候变化所致颠簸困境,保障每一次飞行的平稳和安全,让飞行旅行不仅是速度与距离的较量,更成为科技与自然和谐共存的典范。

。