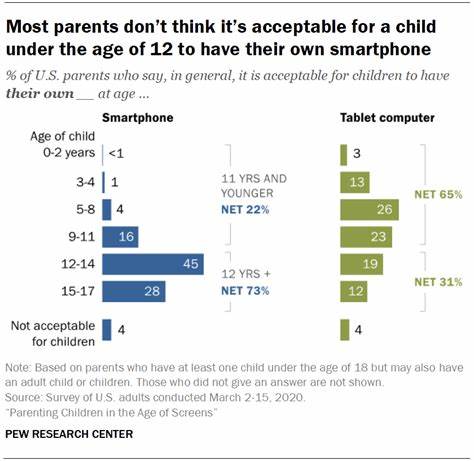

随着科技的飞速发展,智能手机已经成为现代生活中不可或缺的一部分。然而,关于儿童特别是13岁以下儿童使用智能手机的安全性和影响,却引发了广泛关注和激烈讨论。最新的科学研究表明,过早让孩子接触智能手机可能对他们的心理健康产生深远且负面的影响。本文将深入解析这一现象的背后原因,结合权威研究成果,为家长提供切实可行的建议,帮助孩子健康成长。 多项全球范围内的大规模研究显示,13岁以下儿童频繁使用智能手机与一系列心理健康问题密切相关。研究中的关键发现包括使用智能手机的儿童更容易出现自杀念头、情绪调节困难、自我价值感低下以及对现实的疏离感。

尤其是在女孩群体中,这些负面影响更为显著。专家指出,智能手机的使用,尤其是其中所包含的社交媒体应用,是导致这些问题的重要诱因。 这种负面效应的机制可以归结为几个主要方面。首先,智能手机让孩子们长时间沉浸在虚拟社交环境中,容易导致现实人际关系的疏远和家庭关系的紧张。其次,接触智能手机通常伴随着娱乐内容的过度刺激以及网络欺凌的风险。这些因素共同作用,削弱了孩子的情绪稳定性和自尊心。

第三,智能手机的使用严重干扰了儿童正常的睡眠周期,睡眠障碍进一步加剧了心理健康问题。 对每提前使用一年智能手机的儿童而言,心理健康与整体幸福感的评分都会明显下降。如此显著的关联性促使科学家们呼吁全球范围内建立和完善针对儿童使用智能手机的限制措施。具体而言,研究的首席科学家建议,应禁止13岁以下儿童使用智能手机及社交媒体平台,并对青少年接触数字环境的内容进行更加细化和严格的监管。 过去的研究多聚焦于焦虑与抑郁症状,但最新数据扩展了关注的范围,包括情绪自控与自我价值的研究,揭示了智能手机使用影响的多维度复杂性。对于父母和社会来说,这意味着应更加全面地认识到智能手机可能带来的隐患,而不是单一视角下的心理问题。

当然,研究主体多基于自我报告的数据,存在主观性限制,同时无法精准区分不同类型的智能手机使用行为所产生的差异。但无论如何,这些发现对防范儿童早期沉迷电子设备提出了重要警示。 针对社交媒体的使用,权威专家普遍建议孩子至少要等到16岁后再开始接触。英国的实证研究进一步佐证了社交媒体对处于青春期孩子生活满意度的负面影响,使用社交媒体的青少年在一年后普遍表现出较低的幸福感。社会心理学家Jonathan Haidt在其畅销书中也建议推迟青少年接触社交媒体,避免其对心理健康造成伤害。 虽然在当今数字时代,完全限制孩子使用智能手机似乎不现实,家长们仍然可以通过集体行动来应对这一挑战。

许多社区倡议组织家长签署共同承诺,约定至少在孩子完成初中阶段之前不让他们使用智能手机。这种邻里共同体的协作机制不仅减少了孩子之间的社交压力,也增强了家庭教育的有效性。 此外,家长还有必要积极参与学校层面的数字管理政策,推动制定和执行更严谨的校园手机使用规定。因为单凭个体家长的努力很难阻止孩子在校车、课后活动等场合接触到智能手机和社交媒体,只有制度和社区联动才是解困之道。 对于那些已经早早接触智能手机的孩子,家长不必恐慌,但应保持警觉。及时关注孩子的情绪波动、行为改变以及心理状态,若发现明显的焦虑、低自尊或情绪失控迹象,应寻求专业心理咨询和帮助。

同时,家长可以考虑逐步减少孩子的智能手机使用时间,采用家长控制软件,或者转向使用功能简化的手机设备,以降低电子产品的负面影响。 当作出限制智能手机使用的决定时,家长需要与孩子进行坦诚的沟通,解释科学研究发现和其背后的健康风险。理解和同情孩子的感受,避免强制剥夺造成的亲子关系紧张。家长自己也应当提醒自律,树立榜样,避免过度使用手机,促进家庭成员间的真实互动和情感连接。 综合来看,防止13岁以下儿童过早接触智能手机,是保障他们心理健康的重要举措。协同社区、学校和家庭的力量,共同构建健康、安全的数字环境,才能真正为下一代的成长保驾护航。

未来的社会应更加关注科技发展与儿童成长的平衡,以科学、理性的态度推动相关政策和规范的出台,使科技成为促进人类福祉的正面力量,而非风险源头。 让孩子远离智能手机,不仅仅是限制他们使用电子产品,更是守护他们健康成长,帮助他们在真实世界中建立自信和稳固的人际关系,塑造良好的身心素质。家长和教育者是这一进程中的关键角色,唯有携手努力,才能让下一代拥有更加美好和健康的未来。