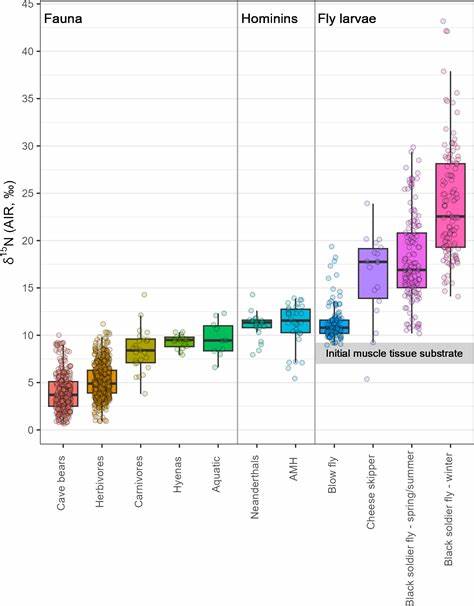

尼安德特人作为古人类的近亲,其饮食长期以来被认为主要是大型哺乳动物的肉食者,属于典型的超级食肉动物。然而,最新的稳定氮同位素(δ15N)研究对这一观点提出了挑战,指出尼安德特人饮食的复杂性远超以往的认知,其中蛆虫的摄入可能是导致其氮同位素异常高值的重要因素。这一独特视角不仅拓展了我们对史前人类饮食行为的理解,也为解析史前生态系统中人类与其他动物的关系提供了新的线索。稳定氮同位素作为生态学中常用的食物链位置指示器,能够有效反映古代生物体内蛋白质的来源和营养等级。传统观点认为,尼安德特人和其他大型食肉动物如狮子、狼处于食物链顶端,其骨骼中的δ15N值异常升高,表明它们主要以大型草食动物为食。然而,这个解释存在问题:人类生理结构限制了过量蛋白质的摄入,长期高蛋白饮食可能对健康有害,这使得完全依赖脂肪和肌肉肉食的观点难以解释尼安德特人的高氮同位素值。

最新研究通过分析蛆虫在腐败肉类上的δ15N值,发现这些来自三种蝇科昆虫的幼虫,其氮同位素值可以远远高于腐肉本身,甚至超过了食物链中的一个完整营养等级。这种现象归因于腐败过程中氮循环和微生物活动的复杂作用,导致蛆虫体内15N的高度富集。蛆虫脂肪和蛋白质含量丰富,是一种营养密度高且容易获得的资源。人类猎人在狩猎后会将剩余的肉类进行储藏,储藏过程中常常不可避免地招致蝇类产卵,幼虫随之孵化并大量繁殖。以往,腐败肉与蛆虫往往被现代人类所厌恶,但大量民族志资料显示,许多北方狩猎民族实际上将含蛆腐肉视为珍馐,甚至主动采集蛆虫作为重要的脂肪蛋白来源。在传统北极地区冬季漫长且食物资源有限的情况下,蛆虫成为弥补脂肪不足、维持能量平衡的重要食物来源。

研究还指出,根据爆料和实验数据,蛆虫的δ15N值远高于牛羊等草食动物,同时也超过了腐肉本身,显示它们可能是造成古代人类骨骼δ15N值异常高的关键因素。研究中采用法律人类学研究中心(FAC)提供的腐败人体肌肉组织作为模型,收集了不同季节、不同蝇科种类的幼虫样本,稳定氮同位素分析揭示了从原始肌肉组织到腐败过程以及最终蛆虫体内δ15N的逐步富集,表明蛆虫消费对高δ15N值的贡献显著。同时,这些发现重新定义了“食物链顶端”在古代人类中的含义,提出人类食糜动物不等同于单纯的超级食肉动物。人类的饮食结构需大量脂肪补充,过量蛋白摄入反而有害,这与非人类顶级肉食动物无法比拟。由此推断,尼安德特人可能通过储藏狩猎获得的大块肥肉及内脏,连同密集的蛆虫群体,形成高氮同位素的独特食物组合。此外,这一饮食模式符合古代环境中狩猎回报的不可预测性。

猎人们需要将多余的猎物储藏起来供后期消费,而腐败和蛆虫的出现几乎不可避免。这种储藏与消费行为使得饮食系统远比简单的生鲜猎物摄入复杂。研究还揭示,不同季节和体重的尸体对蛆虫氮同位素值影响有限,反而是腐败过程中氮循环和微生物活性驱动了蛆虫的显著15N富集。此外,蛆虫不同发展阶段(若虫、蛹等)可能导致体内氮同位素值呈现宽广分布,进一步增加了δ15N的复杂性。氮同位素和营养学结合的研究呼吁重新审视传统对史前人类饮食的单一解释,强调文化习俗、食物加工、储藏及烹饪等行为对同位素信号的影响。存放过程中放任腐败及伴随蛆虫摄入,可能为尼安德特人提供关键的脂肪与蛋白质来源,同时也塑造了独特的稳定氮信号。

蛆虫高脂高蛋白的营养成分为厌恶腐败食物的现代视角提供了反思,数百个民族志案例证明,蛆虫不仅在传统饮食中占有一席之地,还常被视为珍馐。未来研究方向应拓展样本多样性,涵盖更多蝇类及腐败形态,加强对营养代谢、氮循环及微生态的理解,并结合多元素同位素分析与宏观营养测定,共同解锁史前人类复杂的食物链结构和适应策略。通过系统研究蛆虫在食物网中的角色,将有助于揭示古人类如何在极端环境下灵活调配饮食,保障营养均衡,进而补充现有的人类进化与生态学理论。此外,这一理论框架有助于解释为何尼安德特人与现代人类在营养和生态位上呈现差异,提供洞察他们面对环境压力时选择性捕猎、储藏及加工猎物的智慧。综合稳定氮同位素数据与古生态证据,我们对史前饮食的认识正由单一的食肉者形象转向复杂的营养与文化融合体系,蛆虫作为一种被历史记录和科学分析同时支持的食物资源,成为理解尼安德特人饮食行为的关键纽带。