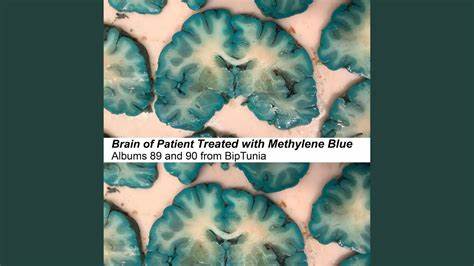

近年来,亚甲蓝作为一种古老却备受关注的化合物,再次引起了公众与科学界的广泛讨论。许多人将其誉为“万能大脑增强剂”,希望借助其改善记忆、提升能量、调节情绪,甚至对抗神经退行性疾病。然而,事实究竟如何?亚甲蓝对大脑到底能做些什么,又有哪些不可逾越的边界?本文将带你深入了解这款药物的药理特性、作用机制、临床研究成果及潜在安全隐患,帮助你理性看待亚甲蓝背后的科学真相。 亚甲蓝究竟是什么?亚甲蓝,全称为甲基蓝(Methylthioninium chloride),最早诞生于19世纪,是世卫组织基本药物目录中重要的一员。它最初用于治疗高铁血红蛋白血症,这是一种导致血红蛋白不能有效输送氧气的疾病。除此之外,亚甲蓝曾被用于治疗疟疾及氰化物中毒,但由于各种因素,目前这些用途已不再推荐。

宠物鱼爱好者或许也熟悉亚甲蓝,因其具备抗微生物和抗真菌功能,常作为鱼类水族箱的药物添加剂。从染料应用到医疗用途,亚甲蓝无疑是一种多功能化合物。 细胞层面的多重作用 亚甲蓝之所以备受关注,部分缘由在于它在细胞内部多个关键机制上发挥作用。需要注意的是,体外细胞实验的结果并不必然等同于人体内的效果,人体是复杂的生物系统,存在众多调控机制和反馈循环。 抑制单胺氧化酶(MAO) 单胺类神经递质,如多巴胺、去甲肾上腺素和血清素,在调节情绪、认知等方面都具有重要作用。单胺氧化酶则是分解这些神经递质的酶类,MAO抑制剂通过减缓神经递质分解,帮助抑制抑郁症等精神疾病。

亚甲蓝具有MAO抑制功能,意味着它可以调节神经递质水平,这也是其潜在抗抑郁作用的机制之一。 支持线粒体功能 线粒体通常被称为“细胞的能量工厂”,通过一系列电子传递链制造能量分子ATP。在线粒体电子传递链异常时,电子可能过早泄漏,产生大量自由基,损伤细胞。亚甲蓝可以充当电子的载体,绕过线粒体传递链中受损的部分,减少自由基生成,有助于保护细胞免受氧化应激。此外,亚甲蓝还能提升细胞中色素酶如细胞色素C氧化酶的活性和表达,从而增强细胞能量代谢能力,这被视为“增强线粒体”的重要线索。 抑制一氧化氮途径 一氧化氮是一种重要的生物信号分子,能够促进血管平滑肌松弛,进而扩张血管,增加血流量。

亚甲蓝能够阻断一氧化氮通过鸟苷酸环化酶的信号传导,产生血管收缩效应。这一机制使得亚甲蓝在某些低血压症状中具备潜在用处,但也带来血管收缩相关的风险。 药效呈现的剂量依赖性 值得注意的是,亚甲蓝具有所谓的“激发效应”,即低剂量时带来有益作用,高剂量则可能产生毒害。这种非线性的剂量响应关系使其使用变得复杂,需要严密控制剂量,避免过量导致细胞损伤或其它不良反应。 动物研究中的积极信号 在众多动物研究中,亚甲蓝在改善抑郁、焦虑、精神分裂症、脑外伤、脑卒中、帕金森和阿尔茨海默病等多种神经精神障碍中显示出一定疗效。实验动物的结果为亚甲蓝的临床应用提供了理论支持,特别是其对线粒体保护和神经递质调节的综合作用。

然而须知,人类的复杂生理状态远超过动物模型,实验结果不能简单外推。 人体临床试验现状 关于亚甲蓝在人类大脑疾病中的应用,已有部分小规模研究涵盖双相情感障碍、重度抑郁症、精神分裂症等领域。这些研究报告了一定程度的症状改善,但样本量普遍较小,通常只有几十人,证据力量有限。以亚甲蓝治疗轻中度阿尔茨海默病为例,早期的小规模II期研究显示积极效果,但随后一项包含近900名受试者的III期大型临床试验未能证实其有效性,宣告其临床疗效遭遇重大挫折。对于健康人群服用亚甲蓝提升认知能力的数据更是寥寥无几,科学依据不足。 使用风险与安全警示 亚甲蓝服用后最明显的副作用之一是尿液变蓝,虽无害但令人不适。

此外,可能出现膀胱刺激、恶心、呕吐和头痛等不良反应。更严重的是,有一种遗传性疾病G6PD缺乏症患者服用亚甲蓝可能诱发溶血性贫血,导致生命危险。亚甲蓝于单胺递质系统的作用还可能与选择性血清素再摄取抑制剂(SSRI)类抗抑郁药发生危险交互,产生潜在致命的血清素综合征。 自行服用的风险还在于剂量难以控制,市面上非处方的亚甲蓝补充剂多不受严格监管,吸收率和到达脑部的实际浓度存在差异,剂量过高时反而会抑制线粒体细胞色素C氧化酶活性,增加自由基生成,对细胞产生毒性。 科学探索的必要性 虽然当前证据尚不支持随意使用亚甲蓝作为认知增强或精神疾病治疗的靶向药物,但其多重分子作用机制令科学家们持续关注。如何有效且安全地利用其线粒体保护和神经递质调节优势,是未来神经科学和药物开发的重要方向。

谨慎的剂量设计以及大规模、严格的临床试验将是关键。 总结来说,亚甲蓝并非万能灵药,其在大脑中的积极作用伴随着显著风险和局限。公众在面对各种“神奇效果”宣传时应保持清醒认知,避免盲目服用,尤其是在无医疗监督的情况下。科学才是破解其潜力的唯一钥匙,而安全永远是探索的底线。