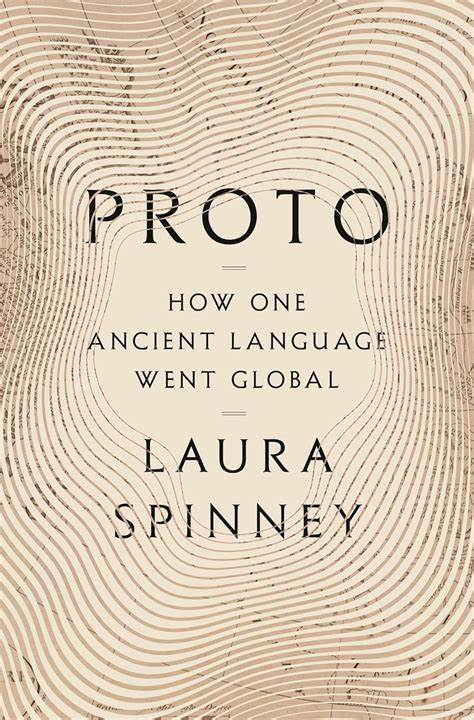

在人类历史的长河中,语言不仅是沟通的工具,更是文化传承和文明发展的基石。其中,印欧语系作为全球分布最广、影响最大的语言家族之一,其起源和传播过程引发了无数学者和爱好者的关注和研究。印欧语系的影响力覆盖了欧洲大部分地区、南亚部分区域,甚至远达中东和部分亚洲地区。它不仅孕育了多种现代语言,如英语、法语、德语、俄语、希腊语、波斯语和印地语,还深刻地影响了文学、哲学、宗教和文化多样性的形成。要揭示印欧语系怎样从一个古老的语言社区扩散到全球,必须回溯数万年前的史前时代。公认的学说认为,印欧语的祖先——原始印欧语(Proto-Indo-European,简称PIE)最初诞生于欧亚大陆的辽阔草原地带,尤其是现今乌克兰和俄罗斯南部的草原地带。

这一地区被称为“黑海草原地带”,在最后一次冰河时代逐渐消退后,迎来了适合人类定居和生存的温暖气候。原始印欧语随同居住在这片土地上的游牧民族一路向外迁徙。在随后的几千年里,语言随着族群的迁徙而分化,形成了各自独立却又相互关联的分支。考古学、语言学和最新的基因研究相结合,逐步拼凑出这幅语言扩散的全景图。首先是考古发现,草原上的“雅法文化”(Yamnaya Culture)被视为印欧语系祖先的代表。通过对墓葬遗址、陶器、工具和住所的研究,科学家揭示了这些早期游牧民族的生活方式以及他们为何具备强大的适应能力,能够横跨广袤区域。

语言学则为复原原始印欧语提供了理论基础。对比不同印欧语系语言的词汇、语法和发音规则,语言学家确定了很多相似点,也找到了从原始印欧语演变而来的共同元素。一组词汇上的巧合,例如表达“父亲”、“母亲”、“水”、“火”等基础词汇的相似性,成为辨认它们同源关系的重要线索。基因研究的进展则为人们理解祖先迁徙路径打开了新的窗口。通过分析现代人口与古代遗迹中人类DNA的对比,科学家们发现,印欧民族确实曾从东欧草原向西进军,渗透进欧洲各地,同时也向南推进,影响了伊朗高原以及印度次大陆北部的人群结构。语言随人类迁徙扩散的过程并非单一线性,而是充满了交织和冲击。

不同族群在相遇中融合或替代,语言也发生了混合和转变。这使得印欧语系内部多样性极富特色,也使得追溯其最原始形态变得复杂。原始印欧语的“破碎”形式,分化为今日语系中诸多分支。西欧主要是日耳曼语族、凯尔特语族、拉丁语族(衍生出罗曼语族),中欧和东欧则以斯拉夫语族为主,南亚有印度-伊朗语族。这些语言尽管相隔千里,然而在词汇、结构上都能找到千丝万缕的联系,正如古印度史诗《梨俱吠陀》和希腊神话中所保存的古语言遗迹。值得注意的是,印欧语系的扩展并非仅限语言交流,而是伴随着技术、文化甚至宗教观念的传播。

铜器和铁器技术的流动促使各族群生产力提高,社会结构愈加分化,形成了更为复杂的社会组织。同时,宗教符号、神话故事以及祭祀仪式的共有,促进了跨文化的认同感,进一步加快了语言的固定和传播。印欧语系对文学和艺术的贡献同样不可忽视。从公元前几千年的印度吠陀经典,到古希腊和罗马的史诗,再到中世纪的欧洲语言文学,直至现代世界的文化产品,原始印欧语的精神传承在字里行间延续着。它是一部跨越时空的文化史诗,连接了西方与东方文明。与此同时,现代语言学和考古学的结合让我们得以重新定义人类文明的起源。

它不仅是一段关于语言的历史,更是一段关于人类迁徙、文化交流和社会变革的史诗。而随着全球化和移民的趋势加深,语言的动态性再次成为现实。了解印欧语系的过去,能帮助我们理解如今语言如何演变、消亡和融合,也启示着未来语言文化的走向。总之,印欧语系的全球传播故事是人类智慧和适应能力的伟大见证。它从冰河时代边缘起步,经历多重分支与融合,最终成为全球数十亿人交流的桥梁。研究这段历史不仅加深我们对语言本质的理解,更彰显了文化联系与人类命运共同体的深刻意义。

随着更多考古新发现和基因技术的突破,印欧语系的故事还将在未来继续展开,诉说那些跨越千年的语言传奇。