随着加密货币市场的持续增长和主流金融机构对数字资产的兴趣不断提升,越来越多的银行开始认真考虑涉足加密货币托管服务。然而,这一新兴领域由于其固有的复杂性和不确定性,也带来了诸多风险和挑战。近期,美国三大联邦金融监管机构——联邦存款保险公司(FDIC)、货币监理署(OCC)及联邦储备理事会(Federal Reserve Board)联合发布了一份关于“银行机构加密资产保管”的文件,详细列举了银行如果选择进入这一领域时需重点关注的风险因素。措施尽管暂时不构成新的监管要求,该文件却为银行如何评估和管理加密资产保管风险提供了清晰框架,成为未来监管和行业实践的重要指导。首当其冲的风险是加密资产本身的复杂性和快速变化特性。数字货币不仅技术底层复杂多变,且市场价格波动剧烈。

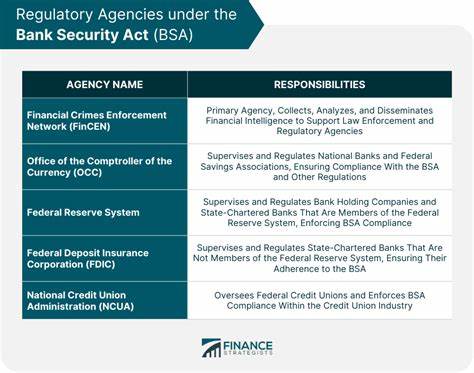

银行在担任托管人角色时,必须具备深入理解区块链技术、资产生成及转移机制的能力。此外,加密资产的安全保障尤为关键,任何细微的管理失误或技术漏洞,都可能导致资产丢失或被盗,进而引发巨额赔偿责任。文件指出,如果银行托管的加密资产遭遇安全事件,银行将承担直接的法律责任和客户信用风险,这对传统金融机构而言是前所未有的挑战。除了技术风险外,合规压力同样不可忽视。加密资产交易与托管涉及多项法律法规,尤其是《银行保密法》(BSA)及反洗钱(AML)法规,这要求银行必须构建强大的合规体系以监控交易活动,防范非法资金流通。监管机构提醒,银行不仅要确保自身合规,还需对所依赖的第三方托管服务提供商进行严格审查和监督,因银行对其委托的托管活动负有连带责任。

这意味着选择合作伙伴的风险管控能力和技术实力成为制约银行进入加密托管市场的关键因素。值得关注的是,文件强调了审计程序在加密资产托管中的重要性。银行需制定涵盖私钥生成、资产转移及结算控制机制的专项审计方案,并确保具备足够的专业人才进行监督。若银行内部缺乏相应资源,应积极寻求外部专业机构支持,确保审计的完整性和有效性。这样的要求不仅提升了银行的运营成本,也反映出监管机构对加密资产安全性和合规性的高度重视。另一方面,监管环境的逐渐优化为银行涉足加密托管提供了契机。

近年来,包括联储在内的多家机构已经开始调整相关政策,例如删除了对银行的“声誉风险”限制,允许银行在客户指令下买卖加密货币。此外,2025年FDIC通过“监管重置”进一步放宽了部分针对加密资产的限制,显示出更加开放和包容的态度。这些改变有助于降低银行进入加密托管领域的门槛,促进传统金融与数字资产行业的融合。市场上已有典型案例验证了银行涉足加密资产托管的可能性和实践路径。例如,顶尖资产管理公司黑石(BlackRock)就分别采用了Coinbase和Anchorage等专业托管机构为其比特币资产提供保障。美国历史最悠久的BNY Mellon银行也已经开始为客户提供数字资产托管服务,这表明传统银行正在积极拥抱区块链革命,并寻求在这个新兴市场中占据一席之地。

同时,一些原生加密企业也在尝试通过申请银行执照来转换身份,如Ripple和Circle都向OCC递交了银行牌照申请,目的在于借助银行身份更好地实现合规运营和市场拓展。这种由加密企业转向银行业务的趋势,也从侧面推动了银行业对数字资产托管的关注和投入。综合来看,美国联邦机构发布的这份风险指导文件,使银行明确了加密资产托管所面临的技术风险、法律责任和合规义务,提醒机构在进入该领域前必须做好充分的准备和风险管理。虽然加密货币市场仍存在诸多不确定性,但随着监管环境的完善和技术手段的进步,银行参与加密资产托管的前景逐渐明朗。未来,银行不仅可以为客户提供更丰富的金融服务,还能借助数字资产领域的创新机遇提升自身竞争力。对于广大投资者而言,银行介入加密托管意味着更高的安全保障和合规保护,有望促进整个行业的健康发展和规范运营。

然而,银行要真正实现安全可靠的加密资产托管,离不开完善的技术基础、严谨的风险管理体系以及与监管机构的积极沟通合作。只要能够在保障客户资产安全的同时,平衡创新与风险,银行涉足加密货币托管将为金融行业开启新的篇章,推动数字经济迈向更加成熟和可持续的未来。