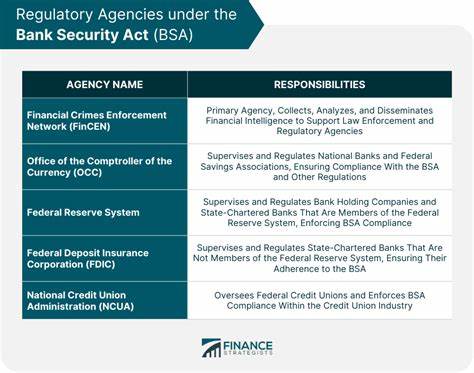

近年来,加密货币的普及和应用日趋广泛,成为全球金融领域备受关注的重要趋势。然而,伴随着数字资产市场的迅猛扩展,相关的安全问题也频繁出现,给金融机构尤其是银行带来了严峻挑战。美国联邦储备委员会(Federal Reserve)、联邦存款保险公司(FDIC)和货币监理署(OCC)在2023年初联合向银行机构发布了重要声明,明确警示加密货币领域存在的多重安全风险,强调银行在涉足数字资产服务时必须保持高度警惕和严格的风险管理。该声明既反映出监管层对加密市场的复杂性与不稳定性的深刻认知,也为银行业未来参与这一新兴领域指明了合规与安全的方向。加密货币市场的安全风险主要体现在多方面。首先,欺诈和诈骗事件频发,市场参与者中部分主体缺乏成熟的风险管控机制,容易成为攻击和非法活动的目标。

其次,整个行业的风险管理和治理实践尚处于不完善阶段,相较于传统金融体系,缺少足够的经验和工具来有效防范潜在的威胁。此外,网络攻击、系统中断、资产丢失或被锁定以及非法资金流动等问题,均增加了加密货币交易和持有的脆弱性。金融监管机构特别指出,加密市场的高波动性和系统性风险也可能对传统银行体系构成传染效应,尤其是稳定币的“挤兑风险”可能放大市场恐慌和流动性危机。这些风险如果传递至银行体系,有可能引发更广泛的金融不稳定。尽管如此,监管机构并未完全排斥银行向加密资产客户提供服务的可能性,而是强调应确保难以管控的风险不会扩散到银行体系中。为此,监管部门持续评估银行参与加密资产相关活动的安全可行性,推动制定详尽和切实可行的风险缓释策略。

关键在于银行需要建立健全的风险管理框架,包括董事会的监督职责、明确的政策和程序、定期风险评估、实施有效的控制措施、设置风险防线以及持续的监控机制。只有如此,银行才能及时识别、预防和应对加密领域的安全威胁,保障自身及客户资金及数据的安全。2022年和2023年间,加密货币相关黑客攻击和诈骗案件层出不穷,数字货币的普及加剧了攻击者的目标多样性和手法复杂性。例如,著名的加密交易平台币安(Binance)曾遭遇超过2亿美元的黑客盗窃,震惊业界。此外,明星名人相关的加密诈骗事件激增,2022年英国桑坦德银行(Santander)报告称此类骗局同比增长了87%,显示社会层面对数字资产安全意识的提升依然存在不足。网络安全专家警告,随着Web3及相关区块链技术的发展,相关安全风险将更加多样且隐蔽,攻击手段也趋向专业化和大规模。

专家呼吁行业应尽快完善加密货币安全标准,将其安全保护水平提升至与传统支付体系相当。例如,有建议加强加密货币安全标准(CCSS),参照支付卡行业数据安全标准(PCI DSS)的成熟体系,建立全面且严格的保护机制,从而有效防止黑客攻击、数据泄露和资金非法转移。金融机构应积极采用此类标准,建立系统性的安全防护体系,以抵御加密交易过程中的各类风险。同时,监管机构的监管框架也需保持与技术发展同步,形成清晰的政策指导,促使金融服务提供商在合规安全的轨道上开展工作。总体来看,美国监管机构的联合声明彰显了监管层面对金融创新与风险控制平衡的坚定立场。在数字资产浪潮下,银行作为传统金融体系的重要组成部分,应主动承担起安全防护的主体责任,将风险管理融入业务全生命周期。

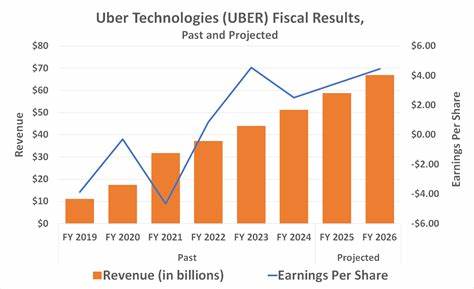

只有深化对加密货币本质和潜在风险的理解,强化内部治理结构,提升技术防护能力,银行才能在开放创新的同时保障客户利益和金融稳定。展望未来,随着监管政策的逐步明晰和行业安全标准的完善,加密货币和传统银行业的融合将呈现更加安全和稳健的发展态势。金融机构积极引入区块链及加密技术创新的同时,更需坚持风险优先原则,在安全合规框架内稳步推进战略转型。与此同时,公众和投资者也应加强财务知识普及,增强风险防范意识,共同构筑健康的数字资产生态环境。加密货币的创新潜力不可小觑,但唯有以安全为基石,才能保障数字经济的可持续繁荣。美国主要金融监管机构的警示为银行业指明了前进路径,促使整个行业在数字货币新纪元中实现稳健合规的跨越发展,保障金融市场的整体稳定和客户资产的安全。

。