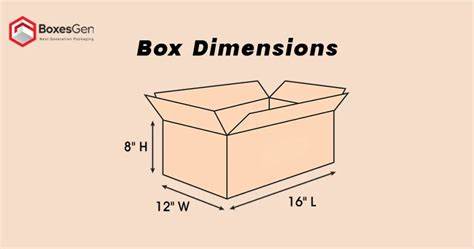

在数字技术高速发展的今天,软件工具和编程语言却面临着一个根本性的问题——你被困在一个无形的盒子里。这个“盒子”既是程序的边界,也是程序设计者所设定的限制。长久以来,程序尝试着不断扩展自身功能,但同时却因缺乏灵活的互操作性和过高的切换成本,形成了无法突破的壁垒。理解这种“盒中之人”的现象,是解开未来200年计算机设计瓶颈的关键。 从早期的计算工具到如今复杂的软件生态,我们一直都在追求“一站式”解决方案。无论是语言、框架还是开发环境,都声称能够一体化处理各种需求。

然而这种看似便利的承诺,实际上隐藏着沉重的切换成本。一旦开发者选用了某种工具,放弃它代价极高,继而产生了工具的过度膨胀和复杂化。丰富的功能使得原本专注的工具越来越臃肿,失去了其原有的灵活和高效。用经济学的视角来看,这与商业的繁荣与萧条周期如出一辙,工具的爆发式增长最终只能走向停滞。 唯一能够摆脱这种困境的路径是降低切换成本和增加工具间的互操作性。通过设计具有兼容性和开放接口的标准,开发者能更轻松地结合多种工具,形成灵活的“生态系统”。

这种多样而协同的环境使得工具不再需要涵盖所有功能,而是专注于各自的核心能力。维护向后兼容性成为重要策略之一,比如许多现代编程语言延续了C语言的语法结构,使得新旧语言之间切换更加平滑。而标准协议的制定,比如大范围应用的网络协议,保障了工具之间能够可靠交流。 然而互操作性的实现并非易事。许多高性能计算框架隐藏了底层实现,诸如CUDA的二进制格式未公开文档,使得跨语言交互变得复杂甚至不可能。为了打破这层障碍,外部函数接口(FFI)应运而生。

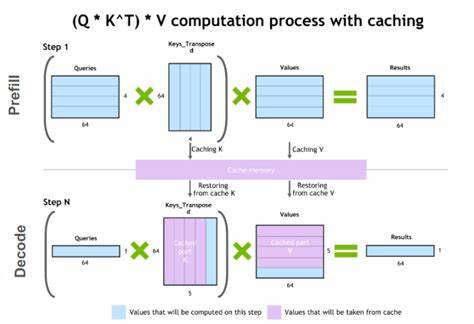

FFI允许不同语言的函数在同一进程内互调,节省大量跨进程通讯开销。但FFI通常需要繁琐的绑定代码以及对不同语言运行时特性的调试,尤其是在类型和内存管理极为不同的语言之间交互时面临巨大挑战。 另一种思路是通过进程间通信(IPC)和Unix Shell等传统技术实现工具组合。Shell环境灵活强大,能将多个小工具以管道方式连接,形成复杂的数据处理流水线。例如,利用git、sort、grep和tail等组合命令链,完成诸如寻找代码库中最大文件的任务。这样的设计体现了极致的组合自由和轻量级实现方式。

然而,这种组合方式也有限制,管道数据传递通常是单向的且没有结构化,无法实现复杂的交互和协议协商,导致程序间沟通容易受阻于格式差异和交互复杂度。 为了提升IPC的表达能力,现代Shell如PowerShell和Nushell引入类型系统和结构化数据替代纯文本数据流。它们提供了内置的解析机制,可将数据转换为本地类型,极大地改进了数据传输的可理解性和处理能力。这是几十年来Shell系统罕见的创新,帮助开发者更方便地操作复杂数据。但这种做法仍有局限。同一系统内不同Shell之间无法互操作,缺乏标准化的输出模式和自描述协议,使得每个工具的输出都必须针对特定Shell单独适配。

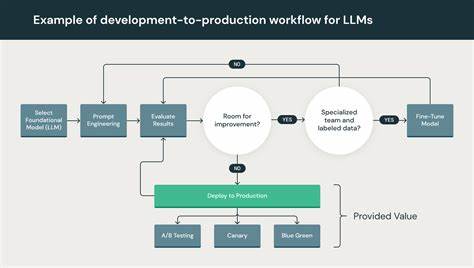

为了绕过这些问题,PowerShell依托于.NET运行时架构,天然支持.NET对象流,但这也限制了其跨平台和跨语言的普适性。 更进一步,远程过程调用(RPC)为程序通信提供了定义明确且带有协议规格的接口,是实现程序间有序、结构化数据交换的有效方案。RPC不仅适用于网络远程调用,也广泛应用于本地程序间通信。它保证了类型及API的一致性,减少了各语言直接交互时复杂的手动绑定工作。针对不同语言开发者只需实现对应的RPC绑定即可。然而,采纳RPC框架通常需要在项目代码层面进行深度整合,包括按框架要求重构数据结构和代码组织,以保证性能和兼容性。

若不如此,则可能面临反序列化负担加重、运行时开销增加等问题。 透视这些层层挑战,我们可以发现核心所在:程序本质上是被困在一个封闭的“盒子”里的。这意味着程序内部的数据、逻辑被严格限制,任何超出设计边界的尝试都会被阻断或损失。即使是进行外部通信,都会通过狭窄的接口通道,不符合协议或格式的数据很容易被丢弃。这个封闭环境既是程序结构的限制,也是开发者体验的桎梏。不同盒子的存在形成了“护城河”般的壁垒,诸如JVM让同类别语言内部互通无碍,但跨出JVM体系又是一道厚重的墙。

而像LISP和Racket这类强调语言自定义扩展的平台,也不能轻易让非LISP语言融入其中。 还有一点值得关注,部分大型软件厂商并不积极提供更开放和灵活的环境,反而利用各种锁定策略加强用户依赖,形成强制性的工具依赖与切换障碍。这种现象极大削弱了用户自主选择工具的能力,使他们长期受制于单一环境和程序作者的意愿,不得不在局限的“盒子”中岁月如梭。 未来的计算机体系必须打破此类封闭、单一的限制。降低切换成本,推动工具间的无缝互操作,推行开放标准和协议,让数据和功能自由流动,从而构建更加灵活且互相补充的生态环境是当务之急。只有实现真正的跨语言、跨平台、跨工具的合作,才能开启软件工具的新纪元,让开发者不再受限于“盒子”,拥有更多选择与创新的自由。

接下来,关于如何实质性地逃出“盒子”的思考与实践将更为关键,并值得所有关注计算机发展未来的从业者深入探讨与参与。