航天事业的飞速发展离不开对航天员生命安全的高度关注。航天任务复杂且充满未知风险,尤其是在紧急情况下,如何确保航天员安全逃生成为航天工程设计的关键环节。航天飞机乘员逃生系统便是在这一背景下衍生出的创新装置,体现出 NASA 在重大事故后不断提升安全保障能力的努力。乘员逃生系统不仅是技术上的突破,更是航天安全理念的具体体现。航天飞机自其投入使用以来,执行了多次关键任务,但1986年挑战者号事故的惨痛教训,促使 NASA 对航天员的紧急逃生装备和机制进行了重新审视和革新。乘员逃生系统作为直接关系到生命安全的保障装置被安装于航天飞机内。

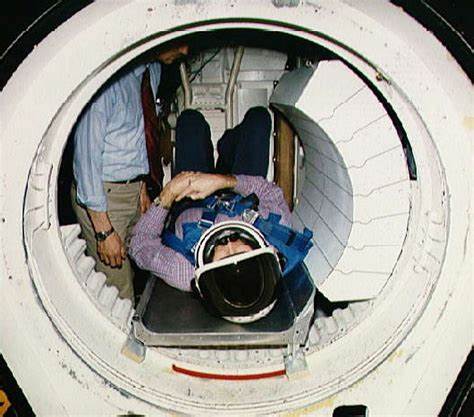

这个系统由两个弹簧加压的伸缩杆组组成,杆体安置于航天飞机中层舱顶部的弧形外壳内,结构设计紧凑且富有实用性。伸缩杆末端装配有一个包含八套滑动钩和系索组件的弹匣,确保每位航天员都能快速获得逃生装置。紧急情况下,航天员通过打开侧舱门,部署伸缩杆,连接到一个系索,即可沿杆滑出机舱,从而实现逃生。滑出后的航天员会利用降落伞与地面分离,完成安全着陆。逃生系统的设计目标明确且现实,它仅应用于航天飞机处于受控滑翔飞行状态,且由于机体损坏无法飞回预定跑道时的紧急逃生。当航天飞机无法返回跑道,且继续飞行高度和姿态有限时,该系统提供了高效安全的逃生通道,使航天员避开不可生还的海面迫降或恶劣地形着陆。

这种逃生方法既保证了航天员快速脱离险境,也最大限度地提高了幸存几率。乘员逃生系统体现了漫长的航天发展史中勇于面对风险与挑战的精神。挑战者号悲剧之后,这套设备成为所有在轨航天飞机上的标准配置,为航天员的生命多了一道保障。随着航天飞机项目的完成,象征性的逃生设备也经历了拆卸和再装置,例如在“发现号”结束其STS-133任务后,NASA拆除高张力弹簧以确保安全,并将其暂时保存。逃生系统主体杆体随后重新安装,向公众展示了航天历史中的安全技术遗产。这套系统不仅代表了工程技术的结晶,更是人类对生命价值的尊重。

制造逃生系统的材料包括钢、铝、凯夫拉和诺美克斯纤维材料,这些材料均具备高强度、耐热、抗磨损的特性,保证逃生过程中系统的可靠性和持久性。系统整体尺寸为321.9厘米长,宽约8.9厘米,重量接近113公斤,其中主要伸缩杆长约185厘米,另有81厘米的延伸部分,为快速滑动提供了理想的轨道长度。乘员逃生系统的设计兼顾了空间紧凑性和紧急操作的简便性,确保航天员在压力极大的情况下依然能够操作自如。这也反映了 NASA 在航天安全理念上的不断进取,力求通过科技手段预测和规避潜在危险。尽管航天飞机退役多年,该系统的设计与理念依然为现代载人航天器的安全保障提供了宝贵参考。随着中国载人航天等项目的快速发展,如何设计高效且安全的逃生系统成为工程师们努力的方向。

未来登月、火星探测任务中,更加先进的乘员逃生系统必将以更优的可靠性和操作便利性保障航天员的生命安全。航天员乘员逃生系统也折射出人类探索宇宙道路上“安危相依”的真谛。它象征着科技进步带来的安全保障,同时提醒我们航天事业不可避免的风险和挑战。NASA在全球航天安全管理领域树立了不可替代的标杆,乘员逃生系统正是这一成就的见证。综上所述,航天飞机乘员逃生系统不仅是航天安全技术的里程碑,更是航天员生命保障的最后防线。它的存在使直面太空风险的航天员拥有希望,为航天事业的持续推进增添了强有力的安全保障。

未来随着技术进步和载人航天任务的增多,这种逃生理念将进一步完善,成为确保每一位航天员平安归来的重要保障装备。