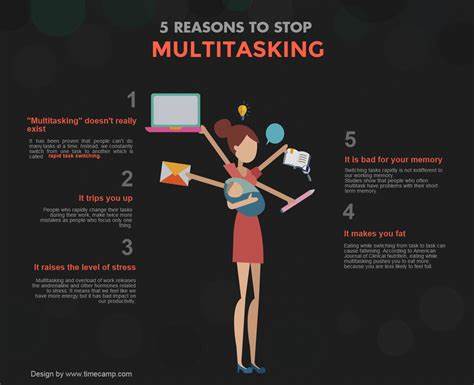

在现代数字化时代,多任务操作已成为职场和生活中的常态。无论是在电脑前处理工作邮件,还是在手机上回复消息,频繁的任务切换似乎成为不可避免的选择。然而,多任务操作真的能够提升效率吗?为何我们如此难以摆脱这种看似分散注意力的行为?通过深入研究和实地访谈,可以揭示多任务操作的背后隐藏着更为复杂的心理机制和社会需求。多任务行动看似降低工作效率,但实际上它反映了人们追求安全感、信任感和归属感的内在渴望。在职场环境中,人们面对的信息通知和即时反馈,往往激发出对自我认同和价值的保护需求。例如,员工可能因担忧被忽视或能力受质疑,导致他们时刻关注消息提醒,迅速回应以展示专业性和敬业态度。

这种行为虽非刻意分心,但却成为维系自身形象和团队协作的重要途径。频繁的任务切换对大脑的认知能力构成巨大挑战。每一次中断都需要重新调整注意力焦点,等待心理状态的重新适应和工作记忆的更新。这不仅使思维速度变慢,还大幅增加了心理疲劳。研究表明,持续的多任务操作使大脑处于高度紧张状态,导致情绪波动和压力累积。许多人在被打断后往往携带着情绪残留。

这包括焦虑、沮丧甚至轻微的恐慌感。尤其是承担高强度、责任重大的工作者,他们面对突发情况时,往往需要迅速应对,难以抽出时间平复情绪,造成情绪和认知上的双重负担。这种带有“情绪负荷”的中断,往往加剧了后续任务的难度,使人难以顺畅恢复早前的工作状态。面对中断后的困境,许多人采用了“简易记事法”作为心理支撑。通过快速书写备忘录、在桌面上贴便签或草拟邮件草稿,他们构建了一种简易的认知支架,帮助自己在恢复工作时快速找回之前的思路。这种方法强调简单易用、临时性和无负担,远比复杂的项目管理工具更适合个人高效切换和信息承载。

实际上,传统生产力工具虽然功能强大,但往往因过于繁复、操作繁琐而被用户拒绝。许多职场人士更倾向于使用简单易操作的工具,避免增加额外维护负担或学习压力。多任务的本质并非个人能力不足,而是应对复杂环境的生存策略。在信息爆炸和即时通讯盛行的当下,完全避免多任务已经变得不切实际。组织文化和工作模式往往要求员工具备迅速响应和灵活切换的能力,促使多任务成为工作流程的一部分。不过,这并不意味着多任务无法被优化。

减少认知负担和情绪消耗,提升恢复效率,才是改善体验的关键。技术和工具需要进一步贴合用户实际需求,提供更人性化且富有理解力的支持。例如,浏览器和应用程序可以设计为更好地追踪用户任务进度,帮助用户轻松回到中断点,减少重复思考的压力。同时,营造宽容和支持氛围,避免因多任务而产生的自责和内疚,有助于心理健康和整体生产力的提升。多任务现象的持续存在,反映了我们在现代工作环境中承受的多重压力和社会关系的微妙平衡。理解并尊重这种行为背后的复杂性,有助于制定更加有效的个人管理策略和组织干预措施。

通过结合心理学、认知科学和技术创新,我们有机会将多任务操作的不利影响降至最低,帮助人们以更健康、更高效的方式适应信息时代的挑战。追求专注固然重要,但理解和接纳人类自然的行为模式,同样是不容忽视的智慧所在。唯有如此,才能真正实现工作与生活的平衡,提升整体幸福感和成就感。