在人类认知科学研究的广阔领域中,记忆的巩固与再激活一直是理解大脑如何存储和提取信息的核心课题。记忆不仅仅是孤立的个体片段,而是包含多种元素、相互关联的整体事件和场景。近期的研究表明,通过对已巩固记忆的再激活,不仅能强化被直接提取的目标记忆,还能间接增强与该记忆共享同一获取上下文的相关信息。这一发现为医学、教育及脑科学开辟了全新的视角,揭示了记忆系统的关联性和动态变化性。 记忆的再激活是指通过某种内部或外部提示,使得特定记忆痕迹在神经网络中重新被唤起,这一过程可能引发所谓的“再巩固”。在“再巩固”期间,记忆一度变得不稳定,具备被修改或加强的潜力。

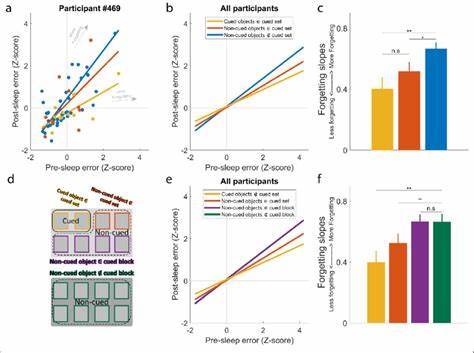

传统观点多聚焦于目标记忆的再激活及随之而来的强固或更新效应,忽略了与目标记忆情境相关的非直接目标记忆的命运。最新实证研究挑战了这种狭隘视角,发现在共享空间-时间获得环境中的记忆元素可以通过目标记忆的再激活被显著强化。 在多个实验中,研究者让参与者在第一天学习关联面孔与姓名的目标记忆,同时无意识获得伴随的日常物体(外围记忆),这些外围记忆与目标记忆处于共同的时空背景中。第二天,一部分参与者接受目标记忆的不完整提醒进行再激活,另一部分则接受控制提示。第三天,针对目标和外围记忆分别进行测试。结果显示,经过再激活组目标记忆表现显著提高的同时,外围记忆的识别敏感度和准确率也得到提升,而未共享相同获取上下文的外围记忆并未表现出明显增强。

这些发现展现了记忆的整体结构和联结特性。在真实生活环境下,记忆不单是孤立的事实记忆,而是依托于情境、人物、地点和时间等多维度信息的结合体。再激活促使大脑通过模式完成技术在海马体和相关脑区进行片段补全,使得不仅仅是直接检索的内容,更有其情境关联的细节亦被激活和强化。由此,记忆呈现出一种上下文驱动的联结网,任何片段的活跃都可能波及关联部分。 与此同时,研究中的再激活干预设计巧妙,利用不完整的提示引发适度预测误差,打破参与者对任务的既定预期,从而引发更强烈的记忆重组反应。相比之下,缺乏这种结构性“出乎意料”的控制干预在记忆强化效果较弱,暗示预测误差作为再巩固启动的关键因素之一。

此机制与传统的测试效应有所交叉,但更强调激活后的神经可塑性窗口。 此外,研究强调情境在记忆强化中的决定性作用。实验操作中,若外围记忆的获取被刻意置于与目标记忆不同的上下文,诸如更换背景、干扰任务插入、时间间隔拉长等,外围记忆便失去连带强化效应。这表明记忆的联结不仅依赖于内容上的关联,更重视时间与空间的同步性与共现性。 记忆系统的这些特征揭示了多样且复杂的认知资源分配和竞争现象。当目标记忆和外围记忆在同一时点交替呈现,注意力资源倾向聚焦于任务重点内容,导致外围信息编码受限,记忆表现整体下降。

反之,分离的学习和再激活情境减少了内部认知干扰,为外围记忆的巩固提供更优环境。 从理论视角看,记忆的间接强化现象与行为标记假说相符。该理论认为,记忆再激活标记了一组相关的神经路径,使得非直接激活但关联紧密的信息也能捕获持续的蛋白质合成与神经可塑性资源,提升其稳定性。这种机制促使记忆体系变得高度动态,可在后续时段中整合新信息,实现记忆的更新与延展。 现实应用层面,认知训练、教育干预甚至临床记忆康复均可借鉴此类发现。通过设计针对性的再激活环节,尤其是在共享学习环境下,不仅能加强主要学习内容,也带动对相关辅助信息的记忆保持,提升整体学习效率和广度。

对于记忆受损群体,借助环境与情境线索结合的再激活策略,有望促进多面信息的连带恢复,增强认知功能。 不过,当前研究也存在限制。具体的神经机制尚需通过脑成像等技术予以揭示,不同记忆类型和再激活操作的普适性仍待深入验证。此外,实验样本虽具代表性,但进一步扩展多样人群、不同文化背景及生活场景的研究将有助于提升结果的广泛适用性。 总体上,间接强化通过上下文记忆再激活体现了人类记忆系统的复杂联结与灵活适应。它突破了传统认为记忆再巩固仅限于直接激活对象的视野,阐释了共享情境要素对于记忆间接影响的重要性。

如若未来进一步纳入神经机制研究和临床实验,该理论与方法无疑将成为认知科学领域内的重要突破,广泛推动学习科学、神经康复和人工智能等相关领域的发展。