约6500万年前,地球经历了一场巨大的灾难,标志着恐龙时代的终结,这就是著名的白垩纪—古近纪大灭绝。科学家普遍认为,导致这一灾难性事件的主要原因是位于如今墨西哥尤卡坦半岛的奇克苏鲁布陨石坑发生了一次巨大的小行星撞击。这一撞击事件不仅改变了地球的生态格局,也深刻影响了生物进化的进程。奇克苏鲁布小行星撞击事件作为现代地质学和古生物学的重要研究对象,通过多学科的交叉验证,为我们揭示了大灭绝的成因和机制。奇克苏鲁布撞击坑的发现始于20世纪90年代,科学家通过地质勘探和钻探采集了大量的岩石样本,这些证据显示撞击坑直径约为180公里,是地球上最大的撞击陨石坑之一。撞击产生的高温高压环境造成了特殊的矿物质变形和熔岩流动现象,这些特征在全球多个地质层中均有对应,成为确认撞击事件时间和规模的关键证据。

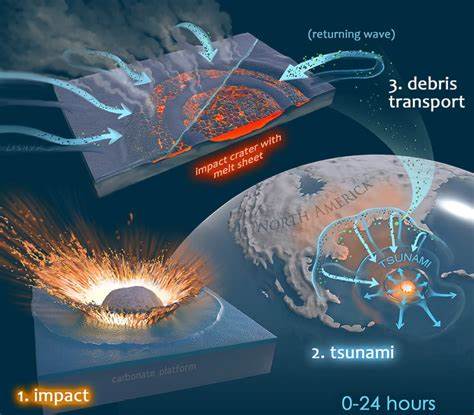

此外,全球地层中广泛分布的铱异常层为撞击论提供了重要支持。铱是一种稀有的金属元素,地球表面含量极低,然而陨石中铱的含量远高于地壳,科学家在白垩纪—古近纪边界层中检测到极高浓度的铱,表明伴随小行星撞击,大量外来物质被释放到地球大气层。撞击产生的巨大能量引发了毁灭性的环境效应。强烈的冲击波掀起全球性的海啸,火灾和爆炸引发的烟尘遮蔽阳光,导致地球表面温度骤降,光合作用大幅受阻。海洋中浮游植物和其他初级生产者的大量死亡引发了生态系统的连锁反应,鱼类、无脊椎动物及海洋哺乳动物纷纷灭绝。与此同时,陆地生态系统也遭受严重打击,恐龙等大型爬行动物的灭绝为哺乳动物崛起提供了生态位。

科学模型显示,撞击后数年内,全球气温经历了剧烈波动,先是因巨量硫化物释放导致的全球寒冷期,随后火山活动和温室气体的积累促使地球进入温室效应,气候变化的剧烈和复杂性进一步加剧了生物的灭绝压力。虽然除小行星撞击之外,印度的德干玄武岩大规模喷发也可能对当时环境造成影响,但撞击事件的地质年代与大灭绝同步性更强,这使得撞击成为主导因素的地位得到广泛认可。众多古生物学研究证实,白垩纪—古近纪边界前后,海洋和陆地生物群的多样性急剧下降,多数大型生物种类消失,生态位发生重大改变。凋零的植物化石和孢粉记录显示生态系统的恢复过程漫长且不均衡。最新的研究采用高分辨率地层学、同位素地球化学和古环境模拟相结合,进一步揭示了撞击事件后环境变化的具体机制及其对生物演化的影响。随着科研手段的发展,包括国际深海钻探计划和高性能计算模拟,对撞击过程及其后果的认识日益深入,使得奇克苏鲁布撞击事件成为理解地球重大转折点的典范。

通过整合全球范围内的地质证据,科学家不仅重建了撞击的震撼场景,也揭示了灾难带来的生态灾变和适应进化的复杂过程。这一研究领域不仅让我们回顾了地球生命史上的巨大浩劫,也为现代生物多样性保护和灾害应对提供了重要的历史借鉴。未来,随着对撞击遗址和大灭绝生物记录的进一步探讨,科学界期待能够更加精准地揭示事件的细节,深化对生命演化和地球系统变化的理解。奇克苏鲁布小行星撞击事件及其引发的白垩纪—古近纪大灭绝,作为地球历史上的关键节点,展现了宇宙与地球生命不可分割的联系,也警示着人类对地球环境变化的关注和应对。