数字化与人工智能技术正深刻改变我们理解和探索文化遗产的方式。特别是计算机视觉,作为人工智能的重要分支,正在为博物馆藏品的研究和展示打开新的维度。2020年,科学博物馆集团的一项重要研究利用计算机视觉技术对其数字藏品进行了全面分析,揭示了藏品在颜色、形状和纹理上的丰富信息,并探索了这些视觉特征与历史背景之间的关联。科学博物馆集团囊括了包括伦敦科学博物馆、布拉德福德国家科学与媒体博物馆、约克国家铁路博物馆、曼彻斯特科学与工业博物馆以及希尔顿的Locomotion博物馆在内的多个重要机构。通过对超过七千幅不同类别日常及熟悉物品的影像进行深度解析,该研究不仅提升了博物馆数字藏品的搜索功能,更为文化遗产的多维度展示树立了新的典范。计算机视觉技术如何赋能博物馆藏品的深入解读?藏品颜色随时间的变化揭示了哪些历史故事?本文将围绕这些主题展开详细阐述。

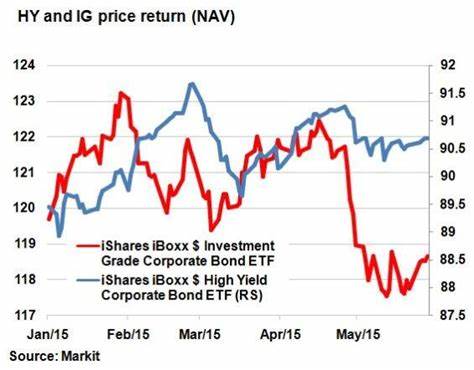

线上博物馆藏品是连接公众与文化遗产的重要桥梁,尤其是当大部分实体藏品常年存放于库房,无法直接展出时,在线资源为公众提供了更广泛的访问途径。科学博物馆集团的数字图像库囊括了从摄影技术、计时工具、照明设备、印刷写作工具、家用电器到导航设备等二十一类物品,为研究人员提供了丰富的视觉数据。每件藏品的高清照片不仅捕捉物体本身,也反映了其材质、设计风格和历史演变。从这些大量图像中,计算机视觉算法提取了颜色分布、形状轮廓及表面纹理等特征,使得对藏品的形态和美学属性的整体理解成为可能。最引人注目的是关于颜色变化的发现。在分析的七千多件物品中,深炭灰色是出现频率最高的颜色,超过八成的物品含有这种颜色,尽管在单幅照片中的比例不一定大。

随着时间推移,藏品中的颜色趋势表现出显著的变化:灰色系颜色的使用逐渐上升,而棕色和黄色则呈现下降趋势。这种色彩转变反映了材料选择的演进,尤其是从传统的木制品向塑料等新型合成材料的转换。1960年代开始,强饱和度颜色的使用也有所增加,展示了设计审美的多样化与时代精神的转变。通过计算机视觉对颜色的细致分析,更发现了一些传统工艺中隐藏的色彩秘密。例如,十九世纪的怀表中微量的蓝色像素令人兴奋,这种蓝色来自于“蓝钢螺丝”的工艺——通过高温氧化形成的防锈蓝色氧化层。此类小色块在目视观察中往往难以察觉,但通过计算机视觉的像素级分析得以揭示。

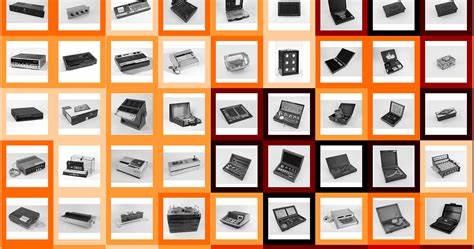

这种方法国际视野下尤具创新价值,不仅促进博物馆藏品细节的深入挖掘,也为材质年代、工艺技艺等提供新颖的证据。色彩分析之外,计算机视觉在形状与纹理识别方面同样出色。通过采用卷积神经网络(CNN)模型,例如VGG16,研究团队提取照片特征向量,结合主成分分析(PCA)和t-分布随机邻域嵌入算法(t-SNE),实现了藏品的自动分类和可视化。结果呈现出形态邻近物件自然聚合的“博物馆地图”,展现出形状与纹理相似的藏品群体。这张地图揭示了“方盒子”形状成为近现代物品的主流,例如电视机、电脑游戏、香烟盒和手机等均归属其中。令人兴味的是,形态独特的旧物品,如早期资金箱,乃至现代笔记本电脑,顶格于这一形状类别,显示出跨时代设计的形态传承。

地图上突出的一些“岛屿”还包括打字机群,其复杂的机械构造和特征性设计使其在计算机视觉的识别中极为独特。此外,透光材质制成的玻璃器皿和装饰品也形成了独立的聚类,这些物件通常形态多变、色彩柔和,体现了材料多样化与工艺灵活性。利用此类技术,博物馆研究者不仅可以寻找群体间的视觉共性,还能甄别极具个性和独特性的单品。例如,有些家用器具如柑橘切割器、回收废热的加热装置和旋转式芝士刨刀等鲜明地脱颖而出,展现了设计的匠心独运。更有趣的是,一块人工草皮和蓝色玻璃碎块这两件与回收再利用主题紧密相关的物品,同样因其独特的视觉特征被计算机视觉算法识别为独到存在。该研究的技术路线也凸显了数字藏品分析的挑战。

背景纯色的照片更利于色彩识别,因此研究中排除了背景复杂或照片中物体触及边缘的图片,以确保数据的准确性。颜色识别时需要去除背景色近似的像素,避免对物体颜色的污染。形状和纹理比较面临的难题则包括来自拍摄角度、光线条件和物体尺寸差异的影响。尽管如此,通过严格的机器学习和降维处理,大幅提升了对藏品间视觉关联的捕捉能力。这些挑战提醒我们,在数字技术赋能文化遗产的同时,也要注重数据的质量和模型的精度。展望未来,随着计算机视觉和人工智能技术的不断提升,博物馆数字藏品的潜力将被进一步挖掘。

自动化的色彩、形状和材料识别将推动馆藏的智能标签化、智能推荐及沉浸式展示。观众能够通过多维度的视觉特征探索藏品,加深对展品历史、工艺与文化价值的理解。除此之外,跨馆藏的可视化对比和相关物件的数字聚合也将促进跨文化、跨时间的综合研究。科学博物馆集团的研究案例彰显了这一趋势的前沿实践意义,它不仅丰富了馆藏的数据形态,也为公共文化服务提供了创新的数字交互框架。对于全球文化机构而言,积极拥抱人工智能与数字技术,是实现藏品价值最大化和公众参与度提升的关键路径。总的来说,计算机视觉技术为探索和理解博物馆藏品带来了革命性的工具和视角。

颜色成为讲述历史变迁、材料替代和设计演进的关键线索,形状与纹理则帮助我们识别设计语言和工艺特色。利用智能算法,藏品不再是静态陈列,而是活跃于数字空间的多元数据体,为文化研究和公众教育提供了前所未有的可能。随着技术成熟,更多元、更精准的视觉分析手段将引领文化遗产数字化进入新的黄金时代,实现博物馆与公众的深度连接,也助力传承与创新并行,为文化记忆带来永续发展的动力。