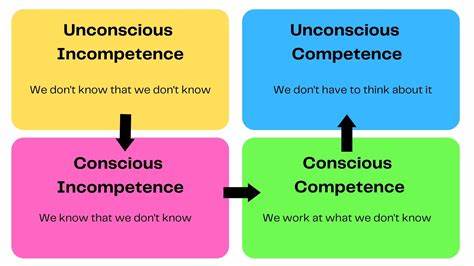

意识和学习的关系长期以来一直是科学、哲学以及心理学研究的焦点。我们在日常生活中时常会产生这样的疑问:人们是否只有在学习新知识、新技能时才处于真正有意识的状态?当我们熟练地完成一个习惯动作,比如开车或背诵熟悉的歌词,会不会处于“无意识”状态?本文将从神经科学角度出发,探讨大脑记忆的工作方式,学习与意识的关联,以及这对我们时间感知和认知体验的深远影响。 大脑的记忆系统并非传统意义上的数据库,而更像是一个动态建模的系统。日常接收的海量信息,最初以短期记忆的形式存在,大脑会将这些原始数据不断压缩、整合,形成一个“模型”——一种对所学信息的简化表达,然后舍弃那些冗余的原始信息。这个建模过程不仅解释了为什么我们能够无意识地背诵大量歌词,可以脱口而出儿子的喜爱图书内容,还解释了为何长时间学习后的记忆质量有时会下降。 一个值得注意的现象是,经过一夜的睡眠后,我们难以完全恢复对前一天发生事情的详细记忆。

这并非短期记忆丧失,而是因为经过睡眠,大脑丢弃了昨天的原始数据,只剩下基于模型的预测和概括。模型为我们提供对过去事件的“近似”,因此记忆的清晰度自然降低。也就是说,意识并非始终全面掌控所有信息,更多时候是在与模型的交互中进行“猜测”与“推断”。 神经科学家将短期记忆与长期记忆的差异与这一建模过程相联系。短期记忆对应的是大脑对原始数据的即时存储,如当我们听到一个新词汇时的临时回忆;而长期记忆则是模型经过训练沉淀后的结构,帮助我们提炼知识和技能。若短期记忆处理出了问题,我们将难以获取新的信息,表现为短期记忆缺陷;若模型重新训练或评估出现异常,则更多表现为长期记忆障碍,如遗忘曾经熟悉的内容。

这背后的机制还能解释我们认知中的“连接点”形成过程。当大脑检测到两个概念或经验之间存在相似性时,会将它们压缩、归纳进相同的神经通路,这种过程体现为灵光乍现的“顿悟”时刻。通常这类洞察和突破并非在刻意思考时期发生,而是在放松状态、入睡前甚至是梦境中悄然形成,体现了学习过程中的无意识特性。 人类大脑的短期记忆容量有限,类似人工智能语言模型(LLM)的上下文窗口。当面对过多信息时,我们会感到疲劳,意识难以集中,正如胃被过度填满后感到的沉重感。大脑必须对此进行过滤,避免短期记忆系统被海量信息淹没,导致真正重要的新信息被淹没在“噪音”中。

基础的运动控制能力,如平衡、走路、发音等,是通过“肌肉记忆”深深根植于大脑中。这些行为不需要持续的意识参与,允许我们的意识资源专注于更复杂的学习任务。假如我们需要时刻有意识地控制基础动作,短期记忆系统将因过载而无法吸收新知识。大脑通过对已熟悉输入的自动过滤,绕过短期记忆的记录过程。换句话说,当我们“极速思考”时,实际上是在用已有模型预测过滤掉很多无意义的输入,节省认知资源。 这解释了为何我们有时会在驾驶途中未曾“刻意记忆”的情况下顺利抵达目的地。

大脑识别到路线已高度熟悉,省略了细节的记忆存储。长期积累的经验让我们能够跳过字母、词汇甚至语法的解析,仅剩下对信息核心概念的理解。这也是为什么某些人在阅读时显得异常快速,他们的语言模型已达到“图灵完备”状态,令阅读成为一种几乎无需意识参与的自动化过程。 当这样一个完备模型存在时,学习成为促进意识发展的强大引擎。掌握更多知识的人能够更快速地处理信息,推动对世界的理解不断深化,从而展开更高层次的认知学习。意识与学习的关系呈现指数级增长,推动个体和社会层面对新知识的获取和运用达到更高水平。

有趣的是,这种机制也对我们的时间感知产生了显著影响。在习惯行为中,如每天开车上下班时,大脑绕过了对时间细节的编码,因此会感知时间流逝极为迅速,甚至出现“时间瞬间划过”的错觉。反之,当我们处于学习新事物或面对陌生环境时,意识全神贯注,短期记忆被积极调用,感受到的时间流逝则往往显得缓慢且充实。 这对我们理解“时间飞逝”背后的心理机制提供了新视角。平凡熟悉的活动因意识过滤和模型预测,使得时间仿佛“加速”,而有挑战性的学习过程则让时间感觉“延展”。因此,意识不仅与学习紧密相连,也深刻影响我们主观体验的时间维度。

综合以上分析,意识不仅仅是简单的“醒着”状态,而是一种动态的认知过程,紧密依托于学习与记忆的机制。我们的意识更多是在不断建模、更新、预测和过滤信息的过程中产生和深化。只有在持续学习、吸收新知识时,意识才会最为活跃和深刻;而在熟练和习惯了的行为中,意识则多半处于“自动驾驶”状态。 了解这些认知和神经机制,有助于我们优化学习方法,合理安排认知资源,避免精神疲劳,提升学习效率。同时也提醒我们珍惜那些意识深度参与的新奇体验,因为正是这些时刻构成了我们认知成长的关键节点。未来随着科学技术的发展,深入揭示脑意识与学习的数学模型,或将帮助人类更有效地掌握知识,开启更加智能的认知新时代。

。