在自学编程的过程中,许多人被告知要通过“做项目”来提升技能。然而,仅仅做项目往往只能带来有限的进步,更多是增加技能的细节打磨,而难以实现能力的跨越式提升。深入理解理论知识和积累实际操作经验的平衡,对于任何想要快速进步的程序员来说尤为关键。本文将围绕一个具体案例展开——将著名的《用Go编写解释器》项目用Rust语言重新实现的过程,探讨这种移植方法如何成为高效学习的捷径。为什么选择写解释器作为学习项目?解释器是编程语言的核心组成部分,理解其设计与实现可以帮助开发者更好地掌握语言的底层机制,从而提高编写代码的质量与效率。像teachyourselfcs.com这类自学资源也强烈推荐学习编译器和解释器技术,认为这是开拓计算机科学视野的重要一环。

通过自行从零实现一个解释器,可以完全打破对编程语言黑箱的迷信,更加深入地理解代码的执行流程及其背后的原理。相比之下,《用Go编写解释器》一书为读者提供了一条清晰的路径,既涵盖了词法分析、语法分析、抽象语法树构建等理论,也快速切入实现细节,帮助读者建立理论与实践的完整闭环。它在平衡讲解和动手之间做得尤为出色,适合想要快速上手的学习者。移植到Rust语言的动机源自于作者对Rust的浓厚兴趣及希望提升该语言能力的诉求。Rust因其独特的所有权管理和借用检查机制,在系统编程领域备受推崇,但学习曲线较陡峭。通过移植项目,不仅要理解原Go代码的设计逻辑,还需将其转换为Rust版的等效实现,这其中既包含语言特性的转换,也有思路和体系结构的调整。

这样的过程促使学习者必须认真思考每一行代码的含义和设计,从而避免了照搬复制的麻烦,同时锻炼了代码审视和重构能力。Rust的borrow checker是学习过程中最具挑战之处之一。它要求程序员明确代码中数据的所有权和使用时长,杜绝悬垂引用和数据竞态。与Go语言灵活的指针和引用机制不同,Rust的严格限制会在移植时暴露许多潜在设计缺陷或不合理逻辑。为了在Rust中实现原有Go代码中的共享数据访问,必须借助Reference Counted(Rc)和RefCell等类型来实现引用计数和内在可变性。这不仅加深了对Rust内存管理理念的理解,也促使编写更健壮的代码。

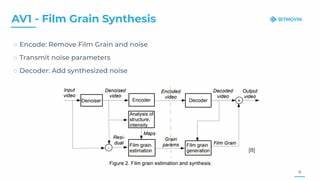

除此之外,Rust的Option和Result枚举类型使得函数返回值和错误处理显得尤为规范和严谨。相比Go语言的隐式错误检查,Rust的类型系统会强制代码设计考虑异常情况,降低运行时错误的风险。这种严谨的类型约束使得程序员在不同场景中更细致地设计函数接口和异常流程,既减少了bug,也促使思维逻辑更清晰。移植项目还涉及了词法分析器(lexer)、语法解析器(parser)、抽象语法树的构建以及最终的表达式求值器的实现过程。每个阶段都需要兼顾理论知识和实践操作,相当于一次对计算机科学核心概念的全面复习。通过Rust的静态类型和所有权机制,项目代码的正确性和健壮性得到了有力保障。

移植过程中的另一个意外收获是对Rust的生态和工具链有了更深入的认识。调试器、测试框架以及文档生成工具的使用效率均较Go有所提升,整个开发流程变得更加严谨与高效。这也让学习者逐渐适应Rust作为现代系统级编程语言的优势和魅力。整体来看,将《用Go编写解释器》项目移植到Rust是一场理论与实践、旧技术与新知识的交融体验。不仅加深了对解释器设计的理解,也锻炼了Rust语言的项目开发能力,同时培养了严谨的编程思维。对于希望在编程道路上快速成长的学习者而言,这种跨语言移植的学习策略值得借鉴。

未来,作者计划继续挑战难度更高的项目,如移植《用Go编写编译器》,并实现简易虚拟机等功能。这样的学习路径将不断推高认知门槛,帮助积累更扎实且全面的计算机科学素养。同样,广大技术爱好者也可以借鉴这一路径,根据自身情况挑选适合自己能力范围内但略有挑战的项目,加以改写和重构,不仅有趣且成效显著。总结来说,跨语言移植项目作为一种学习黑科技,能够帮助程序员同时理解理论底层和锻炼实际编码肌肉。发挥此策略,要做到选题合适、手把手有指导但又足够开放,最终才能达到知识储备与开发实践的双重提升。与单纯理论学习或单纯项目复制相比,这种方式更具沉浸感和成就感。

正如本文主角所体验的,通过用Rust重写《用Go编写解释器》项目,掌握新语言的同时,也收获了宝贵的计算机科学认知和编程思维,为后续更高阶的编程之路打下坚实基础。