近年来,随着数字媒体的迅猛发展,尤其是社交平台和短视频应用的普及,传统的深度阅读正在经历前所未有的衰退。这一现象不仅影响着个体的认知方式,更引发了学者和专家对政治生态潜在隐忧的深刻反思。阅读习惯的改变,是否正在从根本上影响我们的政治文化和社会治理?这是当前社会必须深入探讨的重要议题。 深度阅读,一种集中注意力、沉浸于长篇文字中的行为,早已被认定为促进理性思考和抽象思维的重要手段。神经科学研究表明,当人们全神贯注于一部书籍或长篇文章时,脑部语言和认知区域被激活,从而促使读者将文本内容与自身知识背景相联结,形成独立见解。这种高阶认知活动不仅有助于培养批判性思维,更促进了对复杂事实和多元观点的包容理解。

然而,现代社会中,人们的时间和注意力被碎片化信息所占据,社交媒体和各种短暂刺激成为主流。美国统计数据显示,成年人的书籍阅读量降至历史最低,青少年群体中每天为娱乐阅读时间的比例骤减,这种趋势并非偶然。数字化的内容消费模式固然丰富多样,却难以提供深度沉思的土壤。快速滑动、速读短文已成为常态,导致思维更趋碎片化和表层化。 这一变化背后,学者们提出了“数字口头文化”的概念,指当代社会正经历一种认知方式的回归,类似于人类史前的口头传播时代。不同于书面文字文化强调的逻辑连贯和抽象表达,口头文化往往依赖记忆和重复,交流多半具备情绪化和对抗性的特征。

在这样的文化氛围中,信息的传播速度虽快,但深度和广度常被牺牲,理性的语境也日渐稀缺。 这一论断得到了媒体理论家和历史学家的关注,他们指出,印刷术的普及曾为自由民主和科学进步奠定认知基础,而如今的数字浪潮或许正动摇着这些基石。深度阅读的衰退可能削弱公众对于普世价值、法治精神以及多元包容的认知能力,政客和舆论操控者借助简短有力、易于记忆的口号和言论,取代了曾经依赖理性辩论的政治交锋。 但这一观点也遭遇了质疑和反思。一些研究表明,阅读能力与政治态度之间的因果关系并非简单直接,许多极端和权威主义的思想拥护者本身也不缺乏广泛的阅读背景。此外,数字媒介对民主运动的促进、公共监督的加强亦不可忽视,例如电视和互联网在推动民权运动、信息公开上起到了积极作用。

更为重要的是,书面文化与口头文化的界限并不像理论上那样泾渭分明。现代数字交流结合了语音、视频和文字,多维度信息传递正在形成新的认知模式。尽管存在深度阅读减少的事实,但公众依然拥有史无前例的信息获取渠道和表达平台,这为理性讨论和政治参与创造了条件。 政治极化和公共理性的衰退,或许不能简单归因于阅读量的减少,而应看作多重社会、经济、技术因素交织的结果。例如,媒体环境的碎片化加剧了信息茧房效应,算法推动的内容推荐机制放大了偏见和极端声音,社会信任的下降也使得理性对话更加困难。在此背景之下,如何提升公民的媒体素养、鼓励深度思考和包容交流,成为重中之重。

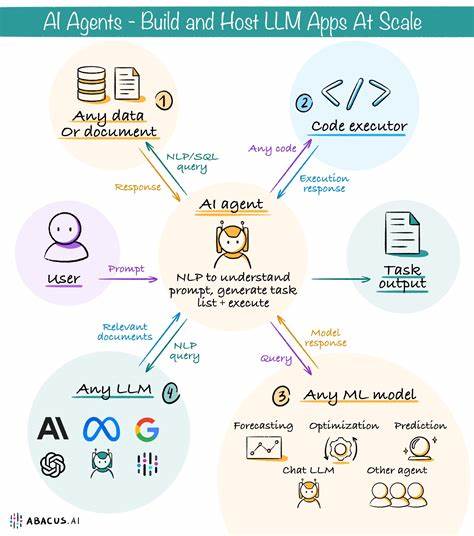

未来,人工智能和生成式技术的介入,更可能对阅读和思维方式产生深远影响。虽然这些工具在减轻认知负担、拓展知识边界上具有潜力,过度依赖则可能削弱批判性分析和独立判断能力。教育体系与社会文化应积极应对这一挑战,重视阅读的重要性,培养下一代的深度理解力和信息甄别能力。 综上所述,阅读的衰退确实在一定程度上影响了公众思考的深度和政治文化的风貌,但这只是复杂社会变迁中的一个方面。数字时代带来了新的认知工具与传播方式,我们需要理解其利弊,积极塑造更健康、更具包容力的政治交流生态。只有如此,民主才能在信息爆炸的时代保持应有的理性与活力,社会才能迎来更加公正与繁荣的未来。

。