在人机交互的历史长河中,有许多革命性的发明塑造了我们今天使用电脑的方式。其中,计算机鼠标的发明无疑家喻户晓,而与之紧密相连、但鲜为人知的伴侣便是五键键盘(Keyset)。这项由Doug Engelbart及其斯坦福研究所(SRI)团队于上世纪60年代中期率先研发的设备,标志着人机输入界面的创新突破,也奠定了后来操作快捷、高性能交互方式的基础。五键键盘的设计理念是为了让用户能够用一只手方便高效地输入命令和文本,另外一只手则配合鼠标指点,从而实现无缝且直观的信息空间导航。Engelbart巧妙地借鉴了电报操作员和速录员的设备使用习惯,通过五个按键的不同组合,模拟传统键盘的所有输入,同时利用鼠标按钮作为辅助修饰键,扩展了输入的灵活性与表达力。这种设计不仅显著提升了输入速度,也保证用户视觉能够持续聚焦于屏幕,达到了类似驾驶员在驾驶时操作车辆的自然流畅度。

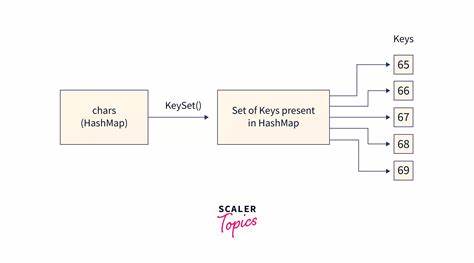

五键键盘的每个按键由手指对应,通过单独按压或组合,形成功能多样的键码,例如按下拇指称为“a”,食指对应“b”,拇指食指同时按下则为“c”,几乎涵盖了英文字母表所有字母及更多符号。Engelbart更进一步,结合鼠标上的不同按键来担当“Shift”“Command”等修饰功能,让用户可以打出大写字母、数字以及标点符号,实现了对传统键盘的完全功能覆盖。尽管从纯粹打字的角度来看,传统键盘依旧在双手高速输入方面占优,但五键键盘却在需要一手操作鼠标、另一手快速输入命令的场景中表现出无与伦比的效率优势。它结合了自然语言的动词-名词命令结构,使编辑操作如“切换两个单词的位置”成为一系列简单快捷的按键与点击动作,让熟练用户操作起来游刃有余。Engelbart的设计强调高性能用户界面的构建,提倡给用户一条从新手到高手的成长路径,超越当时以及现代许多图像化界面“降低门槛但限制深度”的设计思路。通过五键键盘,用户能够精确且迅速地执行复杂命令,极大提升工作效率和交互流畅度。

学习五键键盘的门槛相对较低。Engelbart经常采用简洁且富趣味性的教学方法,比如用数字标注手指分别对应的数值(拇指=1,食指=2,中指=4,无名指=8,小指=16),基于二进制进位逻辑,帮助用户理解组合按键的原理。简单的数学规律让用户能够快速记忆各组合对应的字母及其他字符。许多使用者甚至认为它如同一种“秘密密码”,激励年轻用户尤为积极尝试。实验表明,即便是临时代替的录入人员,在短短两个小时的培训后,就能熟练操作五键键盘。而在实际文本编辑和复杂命令输入时,五键键盘与鼠标的组合效率甚至超过传统键盘操作。

这一创新不仅在SRI的研究团队内部得到广泛应用,也随成员迁往企业如Tymshare以及著名的Xerox PARC扩散开来,影响了个人电脑人机界面设计的未来格局。回顾历史,五键键盘不仅是硬件设备的革新,更是Doug Engelbart宏大愿景中的核心组成部分。他不满足于技术的单纯发明,而是致力于打造强化人类智慧的工具,推动知识工作的升级和社会生产力的飞跃。五键键盘与鼠标的结合,体现了他对互动计算的前瞻思考——让人机协作达到前所未有的自然与高效,为后代输入设备和界面设计树立了标杆。随着时间推移,虽然五键键盘并未成为普及型主流输入设备,其理念与设计理念却深深植入众多现代输入法与快捷命令系统中。今天的键盘快捷键、多模态输入和语义化命令界面,无不受益于当年Doug Engelbart团队的创新探索。

更值得一提的是,通过观看1968年被称为“所有演示之母”的历史视频演示,我们可以亲眼目睹五键键盘和鼠标协同工作的魅力,感受那个时代科研人员对未来计算交互的无限憧憬。五键键盘的发展,提醒我们技术创新的道路充满智慧与坚持,更让人期待未来人机交互带来的全新可能。