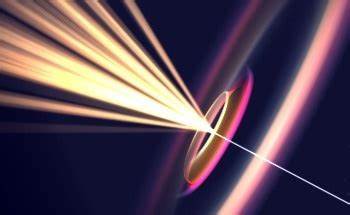

时间的精确测量是现代科学技术的基石,自20世纪中期以来,秒作为国际单位制中时间的基准,主要依赖铯原子钟的定义。铯原子钟利用铯原子微波跃迁频率作为“秒”的计时标准,这一传统已经使用了数十年,支撑了全球导航系统、通信网络、金融交易等多项关键基础设施的正常运行。然而,随着科技的进步,尤其是光学技术的突破,科学家们通过光学原子钟实现了对时间测量精度的革命性提升,催生了重新考虑和定义秒的必要性。光学原子钟以其激光激发原子的精确跃迁频率作为计时周期,这些跃迁频率远高于铯钟的微波频率,使得光学钟的频率更加稳定和统一,测量误差显著降低。最新研究显示,光学原子钟的准确度比传统铯原子钟高出约100倍,其计时误差甚至可以缩小到数十亿年才累积一秒,极大地推动了时间和频率测量的科学极限。最近,一项跨国协作的科研突破则将光学原子钟的实力更进一步。

这项研究由多国科学家组成的团队完成,他们共同操作和比较了分布在六个国家内的十台不同类型的光学时钟,通过卫星信号与光纤连接技术实现了时钟间的高精度同步和频率对比。这是迄今为止最全面、最协调的光学钟网络比较实验,数据涵盖38组频率比测量。此次比较不仅覆蓋了多个重要的光学钟类型,更首次完成了四组直接远程测量,证明了通过网络协作进行大尺度时钟比较的可行性和高可靠性。全球光学时钟网络的建立体现了国际计量界迈向下一代时间标准的决心和技术能力。著名机构如英国国家物理实验室(NPL)、意大利国家计量研究院(INRiM)、芬兰VTT MIKES研究中心等均参与了此项目,展示了跨区域协作及技术整合的新高度。研究人员运用了两种主要技术链接分散的时钟系统,在整个网络中实现了频率信息的高精度传输。

一是通过全球卫星导航系统(GNSS)传输无线信号,这一方法覆盖范围广泛但存在一定的噪声和不确定性;二是使用光纤传输超稳定激光信号,它可提供比卫星传输高出百倍的测量精度,但光纤连接的地理限制使其目前仍主要应用于欧洲部分国家间的连接。除此之外,某些国家内多个时钟采用短距离光纤直接比较,进一步降低了测量不确定性。科学家指出,协调十台高性能光学原子钟同步运行,加上跨国的链接同步,技术和组织上的挑战颇多。测量结果虽大体符合预期,但部分数据存在细微偏差,促使研究团队更深入分析潜在误差源,并为未来改进提出明确方向。研究负责者强调,光学时钟的高性能本身要求对应的测量与传输技术也要不断优化,只有在满足极致稳定性与可重复性的前提下,才能建立起国际认可的时间标准。尽管目前距离将秒重新定义为基于光学原子钟还有若干科学和技术门槛需攻克,但这项网络实验无疑是关键里程碑。

它不仅证实了多样化光学时钟系统能通过现代通信手段互联互通,还展示了全球统一时钟体系的技术可行性。未来,该网络或将发展成为分布式科学实验室,不仅定时与频率测量更精确,更能够支持基础物理学研究,包括检验物理基本定律的普适性,甚至探测暗物质等新型物理现象。此外,光学原子钟技术的广泛应用前景令人期待。随着时钟精度的极大提升,卫星导航定位精度将显著增强,尤其对自动驾驶、航空航天、地震监测等领域带来深远影响。金融领域依赖的高速交易系统也可通过更精准时间戳优化协议和风险管理。未来在电网管理、通讯同步、互联网时间服务等方面,光学时钟亦有望实现性能革新及成本效益平衡。

总结来看,前所未有的跨国光学原子钟网络成功搭建,为国际单位制的时间基准—秒的重新定义奠定了技术和科学基础。该成果标志着计量科学进入了全新的光学时代,将对人类社会的科学研究与技术应用产生深远影响。随着相关技术和标准的不断完善,光学原子钟必将在全球时间体系中发挥核心作用,携手构建更加精确、稳定和可信赖的现代计时世界。