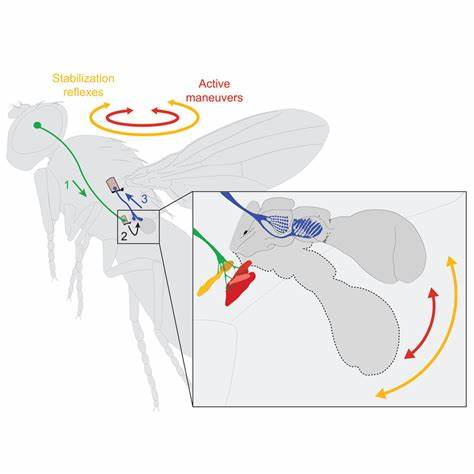

在飞行昆虫的世界里,果蝇以其灵巧的飞行能力令人称奇。支撑其精准飞行的关键器官之一便是被称为“翼柄”的小型生物陀螺仪——一个位于主翼后方,负责飞行姿态稳定的特殊结构。关于翼柄的形成机制,科学界长期以来存在多种假说,然而近期由西班牙国立科学研究委员会(CSIC)与米格尔·埃尔南德斯大学(UMH)联合体神经科学研究所的研究团队带来了令人振奋的发现。其研究成果发表于《Current Biology》杂志,为我们揭示了这一微型飞行稳定器如何从细胞层面生长与塑形的细节,这不仅深化了对昆虫发育生物学的理解,还为未来的生物模拟和工程应用提供了新思路。 果蝇的翼柄乍看之下是一个简单的小器官,类似缩小版的翅膀,但它所扮演的角色却至关重要。翼柄本质上充当了飞行时的陀螺仪,感测飞行中的旋转和振动,帮助果蝇迅速调整身体姿态,实现稳定飞行。

过去科学家普遍认为翼柄是中空的结构,这种设计符合陀螺仪需要轻便但灵活的形象。然而,最新研究通过先进的电子显微镜和活体成像技术证实,翼柄内部并非空洞,而是拥有一套复杂的细胞连接网络,将其表面紧密联结,形成稳固的内部框架。 研究团队的负责人何塞·卡洛斯·帕斯托尔·帕雷哈(José Carlos Pastor Pareja)解释道,这些内部连接就像建筑中的支索系统,发挥着拉紧并固定结构形状的作用。研究发现,翼柄两侧的细胞通过纤细的细胞投射彼此相连,而这些细胞投射内包裹了一种称为层粘连蛋白的蛋白质,构成了生物学中的张力系统。该系统有效抵抗来自外部的形变力量,确保翼柄保持其关键的圆形形态。缺失这些内部连接的果蝇变异体展示出翼柄形态扭曲和拉长,导致其飞行稳定功能严重受损。

在果蝇由幼虫转变为成虫的变态发育阶段,翼柄与翅膀均由一层薄细胞膜发育而成。研究进一步揭示,最初分隔翼柄上下两表面的胶原蛋白丰富的细胞外基质会被逐步降解。这一过程极为重要,降解后的空间允许细胞投射伸出并穿越原有的细胞外基质,建构起跨越两表面的内部细胞连接网。这种动态降解与构建的平衡,塑造了翼柄独特的力学结构,确保其既具有足够的强度,又保持灵活度,适应飞行中不断变化的力学需求。 更有趣的是,研究还发现翼柄并非完全静止,而处于持续的受力张力当中。一种拉力源自翼柄的基底部,另一种锚定力来自连接外部昆虫表皮的结构。

内部由细胞及其投射构成的张力系统精妙地平衡了这些相反的力,维持了翼柄的形态稳定与功能完整。失衡时,翼柄会变形,必然影响飞行稳定性,表明生物力学张力对器官形状与功能的塑造具有核心意义。 该研究成果的重要意义不止于揭示果蝇翼柄的生物学本质。首先,它拓宽了发展生物学领域对器官形态形成机制的理解。恒定的张力与细胞网络共同构建稳固结构这一发现,可能适用于解释众多动物器官的生长及形态控制,从眼睛到心脏等复杂器官均依赖类似的力学与分子机制。此外,研究中的技术手段如高精度电子显微镜和活体成像促进了细胞级别动态观察,提供了未来生物组织和器官发育研究的有力工具。

此外,这项研究对组织工程领域也具有巨大的启示作用。了解如何通过细胞间力学张力以及基质降解与重构,指导器官形成,为人工制造功能性组织提供了理论依据。同时,这种由细胞投射形成的内在张力网络概念,为仿生设计注入了灵感,例如在构建微型飞行器或机器人陀螺仪等领域,借鉴生物结构的稳定机制,实现轻质而坚固的设计。 科研团队与中国清华大学、塞维罗奥乔亚分子生物学中心及阿利坎特大学的专家联合攻关,彰显国际协作在推进生命科学研究中的重要性。果蝇作为典型模型生物,其发育和基因改造技术为深入解析生物功能提供了理想的实验平台,与跨学科的物理和工程方法相结合,促进了科技的跨界融合发展。 未来研究将致力于进一步探讨翼柄结构形成中的分子调控网络,识别调节细胞投射生长及组织张力的关键基因和信号通路。

此外,研究人员还计划扩展到其他昆虫和生物的飞行及形态稳定器官,验证是否存在共通的生物力学机制,为整体生命科学和生物工程提供更丰富的知识积累。 综上所述,果蝇翼柄的形成机制不仅是一场关于生物结构如何维持形态的科学探索,更是对自然界精妙设计的再认识。透过精细的细胞连接和动态的张力系统,这一微小器官实现了飞行稳定的绝妙功能。该研究不仅深化了我们对飞行昆虫生理的理解,还加速了生物材料科学和仿生工程的创新步伐。在未来,借助科学的视角和技术的力量,人类或能创造出更加高效、灵活且功能强大的飞行装置,从而迈向更加智慧的技术新时代。