准晶体的发现曾被科学界视为颠覆传统晶体学理论的震撼事件。20世纪80年代,以色列科学家丹尼尔·谢赫特曼发现了一种剪切无法复制但依旧有序排列的材料结构,打破了传统晶体只能拥有周期性重复排列的共识。准晶体独特的非周期性但具长程有序的排列方式,使其既不像传统晶体,也不同于无序的玻璃体,处于这两者之间的“奇异中间态”。谢赫特曼因这项开创性的发现于2011年获得诺贝尔化学奖,但准晶体如何稳定存在,一直是物理学与材料科学领域的重大未解之谜。近日,密歇根大学的研究团队通过创新的量子力学模拟技术,首次揭示了准晶体为何能稳定存在的本质原因,这一突破性成果发表在权威期刊《自然物理学》上,极大推动了人们对材料本质的认识。传统的密度泛函理论(DFT)是研究晶体稳定性的重要量子力学方法,但它依赖于晶体结构的无限周期性,准晶体无周期性的原子排列使得以往方法难以直接应用。

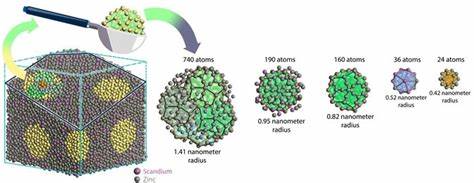

为解决这一难题,研究团队采用了一种独特的“纳米球切割”模拟方法,即从大块准晶体中随机选取具有确定边界的纳米颗粒,利用量子力学计算单个颗粒内部的能量。通过对不同尺寸颗粒的能量计算进行反复模拟,团队成功外推得出大块准晶体的整体能量及稳定性。该方法突破了传统依赖周期性的限制,首次实现了对准晶体稳定性的量子力学级别的精准评估。研究结果显示,准晶体的稳定性主要来源于焓的最小化,意味着其独特的原子排列确实代表了能量的最优状态,而非由于熵的增加(即无序度提高)而临时稳定。这一发现翻转了之前认为准晶体类似玻璃、属于熵稳定材料的传统看法,揭示其本质上是一种焓稳定的有序相。研究中涉及的两种经典准晶体,分别是镓锌合金和镱镉合金,两者均展现了稳定的能量特性。

这不仅验证了准晶体可以作为固态材料长期存在的科学基础,也为未来材料设计提供了理论依据。此次模拟技术的另一突破在于计算效率。从纳米颗粒到大体积系统的扩展,传统算法的计算时间随原子数目以立方倍数增加,极大限制了模拟规模。团队通过采用邻近处理器通信和GPU加速,开发出效率高达传统方法百倍的新算法,大幅提升了模拟的可扩展性和实用性。这种技术的推广,将促进包括玻璃、非晶态材料和晶界缺陷在内的复杂材料的量子力学研究。准晶体的独特结构不仅具有深刻的科学意义,也在实际应用中展现出巨大潜力。

其非周期性结构赋予材料优异的硬度、耐腐蚀性和低导热性,使其在航空航天、电子器件和耐高温涂层等领域倍受关注。随着稳定性机理的揭示,科学家们能够更有针对性地设计和合成功能化准晶体,推动相关高性能材料的产业化进程。来自印度阿格拉伊特玛德乌达拉宫上的伊斯兰传统镶嵌艺术提供了对准晶体结构的形象类比。其不规则但规则重复的图案正如同准晶体原子排列,体现了非周期性但局部有序的完美结合。这一文化与科学交汇的视角,为理解准晶体的几何复杂度提供了生动的启示。回望科学发展历程,准晶体的研究无疑丰富了对物质状态的认知框架,扩大了人类对材料稳定性和结构多样性的理解。

此次基于量子力学的突破,标志着材料科学正迈入一个通过理论与计算推动实验和应用相结合的新阶段。未来,随着计算能力的持续提升和模拟算法的不断创新,预计更多亟待解开的材料科学谜题将被揭示。准晶体作为桥梁,连接了晶体与无序固体之间的空白,为新型功能材料的研发提供了宝贵线索。科学家们相信,本研究成果不仅在基础科学层面具有划时代意义,同时也为解决现实工程问题和推动相关产业发展奠定了坚实基础。探索准晶体稳定性的量子力学模型不仅解答了长久的科学难题,更为人类利用微观结构控制宏观性能指明了方向。随着这些先进方法的推广,更多传统意义上“不可思议”的材料有望被发现和应用,从而引领未来材料科学进入一个更加丰富多彩的发展新时代。

。