在现代商业环境中,企业尤其是处于早期阶段的创业公司,为了迅速获取业绩和市场反馈,往往倾向于追求“快速胜利”。快速胜利指的是那些低投入、短期内能见到效果的营销举措,旨在立刻提升流量、转化或品牌关注度。然而,尽管这种策略能为团队带来急速的成就感和动力,但潜藏在背后的成本和风险却常常被忽视。本文将深度剖析快速胜利的利弊,结合实例说明其背后的隐形代价,并探讨企业如何通过合理的策略设计,避免陷入“快胜”的陷阱,实现长期可持续发展。 快速胜利为何如此诱人?首先,快速胜利满足了现代创业者和团队在压力环境下追求即时回报的心理需求。从资金有限、市场变幻莫测的创业角度来看,一项能在数周甚至数日内产生成果的措施,能够缓解团队焦虑,增强信心。

其次,这类举措通常不需要复杂、深入的战略规划,也能借助市场热点、社交媒体趋势实现病毒式传播,进一步激励团队保持热情。但现实是,快速胜利往往只是一种短暂的“糖衣”,不能替代长期且系统的增长策略。 企业陷入不断追求快速胜利的循环时,常常表现出几个明显的问题。首先,团队注意力分散,资源被分割成多个小项目,从而缺乏对核心品牌形象和产品持续改进的投入。其次,因无序的紧急任务叠加,营销负责人容易陷入“生存模式”,缺乏空间进行深度思考和规划,导致创新和协作变得被动与低效。此外,频繁依靠快速胜利的模式会吸引大量的散客或偶然用户,难以建立稳定的忠实客户基础,从而增加客户流失率,影响生命期价值(LTV)。

举例来看,一家初创电商公司为了提升短期销售额,决定参加热门社交媒体上的促销活动,通过限时折扣和网红直播带货迅速吸引大量流量。短时间内数月销售额激增,公司团队也沉浸在“成功”的喜悦中。然而,促销后流量和订单迅速回落,用户留存率低,且品牌价值并未显著提升。为此,公司不得不付出更多营销费用来维持基本流量,进一步加剧财务压力。通过此案例可以看到,快速胜利并非真正的增长,只是表面现象的扩大化。 快速胜利不是全然错误的战略选项,而是需要建立在明确的业务和营销目标基础上,并与整体战略保持一致。

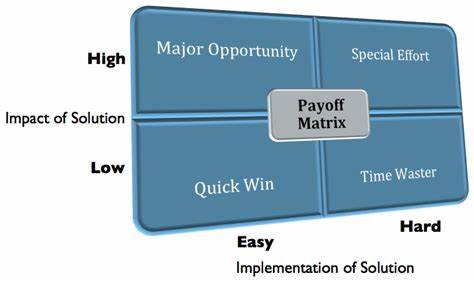

真正有效的快速胜利,应当具备明确的假设检验机制和量化的贡献指标。企业需要先定义当前阶段最重要的核心目标,比如增加用户激活率或者提高转化率,然后围绕目标设计快速试验。通过估算投入产出比和预期作用机制,理性评估快速举措是否值得执行;若能明确快速行动的前置条件以及推迟的代价,企业能避免盲目追随“流行”而失焦。 为了帮助团队更好地筛选和设计快速胜利,可以借鉴如下思路:首先,要表述清楚快速举措背后推动的核心目标是什么,确保其能够对总体战略产生实质贡献。其次,明确资源需求与团队承担能力,避免因短期项目过多造成执行力下降。再次,设定合理的时间节点和预期效果,保证快速试验可以被及时评估。

最后,更重要的是,在启动前进行“为什么现在”的思考,防止因盲目恐慌而仓促行动。通过这些步骤,快速胜利才能成为影响积极的战术点缀,而非掩盖战略短板的权宜之计。 在企业实践中,拒绝无效快速胜利也同样重要。高效的营销领导者应具备系统思考能力,坚决说“不”同时以建设性的方式提出替代方案。优质的沟通技巧能够帮助其在团队或高层提出不合理的快速举措时,提出合理质疑,强调资源有限时必须做出优化选择。比如,可以提出探讨该举措如何影响核心指标、在哪些项目需要暂停或退一步,让决策建立在客观权衡的前提下。

成熟团队普遍认可“聚焦即是竞争力”,懂得为战略挖掘足够的时间和资源,而非推崇“忙碌即是效率”。 反思快速胜利,我们不难发现,真正的业务增长是渐进而有机的过程。它没有惊天动地的流量激增,而是由多次小步前进,持续积累品牌口碑、产品价值和用户忠诚度共同推动。这种增长不易被大众感知,常被误认为“缓慢无趣”。但其复合效应在数月乃至数年后展现出强大生命力,构建起公司在市场竞争中的核心护城河。而快速胜利带来的表面繁荣,往往随着时间推移显露出漏洞,最终导致增长停滞甚至倒退。

如何找到快速胜利与长期增长的平衡点?答案在于将快速行动锚定在明确的战略框架内。例如,企业可以将快速胜利视为验证假设的工具,通过一系列小规模可控实验,探索用户需求和市场反应,从而为后续的大规模战略布局提供数据支持。同时,将积累的经验转化为系统化的增长模型和内容引擎,逐步构建起基于用户价值而非单次流量的增长生态。借助AI和自动化工具优化内容创作与推广流程,也能在节省成本的基础上提升长期产出质量。 总结来看,快速胜利并非坏事,适当结合策略应用,能够带来即时成效和团队士气激励,但必须注意它们不是替代品,而是整体增长路径中的组成部分。忽视战略倾向于追逐短期效应的企业,终将面对资源浪费和增长停滞的风险。

企业若想实现真正稳健的商业成功,应以核心战略为基石,科学选择和设计快速胜利,不断累积长线资产和用户忠诚,最终引领品牌走向持续繁荣的未来。快速胜利是激发前行动力的燃料,而非变革之源,唯有脚踏实地,方能妙笔生花。