在软件开发的世界里,缺陷报告无疑是连接用户与开发者之间的重要桥梁。它们不仅帮助开发团队识别和修复潜在的问题,也反映了用户在实际使用中遇到的困难和痛点。然而,编写一份好的缺陷报告固然重要,但如何有效地阅读和理解这些报告,确保问题被准确捕捉和迅速解决,同样值得深入探讨。一份冗长复杂的报告可能让人望而却步,而缺乏关键信息的报告又难以推动故障排除。如何在这两者间找到平衡,是提升缺陷管理效率的关键。缺陷报告的始终本质是一种反馈,是用户对产品的真实体验和改进建议的体现。

作为开发者,当我们接触这些报告时,应以一种尊重和感激的心态对待它们,将每一个报告视为提升产品的机会。反馈的价值不应被忽视,每一条报告都是用户为产品付出的时间和精力的体现,也是推动软件不断优化的动力来源。保持及时有效的回复同样重要。许多开发团队可能会忽略那些看似不起眼的小问题或者罕见的边缘情况,但恰恰这些问题往往折射了特定场景下用户的真实需求或潜在风险。无论问题的优先级如何,都应给予适当的关注和回应,这不仅仅是对用户的尊重,更是建立品牌信任的关键。缺陷报告中包含的信息繁杂而多样,从简单的错误描述到复杂的环境配置,再到复现步骤和日志文件,这些内容如果没有系统的整理和筛选,很容易导致信息过载。

阅读者需要具备一定的领域知识,通过有条理地梳理信息,抓住核心要点,才能快速定位问题根源。值得注意的是,开发者不应期望用户提供完整且专业的报告。毕竟,用户的职责是发现问题,而非执行诊断。过高的报告门槛可能抑制用户反馈的积极性。因此,开发团队应提供友好且简洁的报告模板及引导,辅助用户准确描述问题,同时内部构建高效的诊断工具,帮助缩短沟通链条,提升问题解决速度。处理不够礼貌甚至带有情绪的缺陷报告往往是令人头疼的部分。

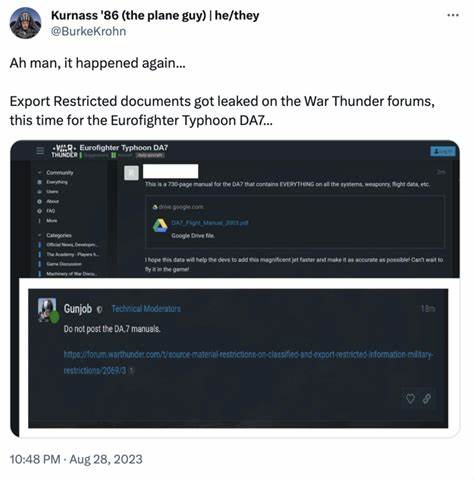

面对这类反馈,专业的态度显得尤为重要。冷静、细致地分析问题,尽量以技术细节回应,既能彰显专业素养,也有助于缓和紧张氛围,防止误解升级。积累并保存常见回复的标准模板也能大大提升处理效率,为团队节约宝贵时间。从更广泛的角度看,通过缺陷报告我们能够洞察软件不同版本之间的差异对用户体验的影响,发现新的兼容性问题,乃至推动产品设计的优化调整。案例中,苹果内部的技术支持人员通过繁复、细致的测试实验,将问题细化和定位,为开发者提供精准的修复方向;但亦有经验丰富的工程师强调简单且关键信息的重要性,因为过多冗余数据可能无意间阻碍了问题的迅速解决。这样鲜活的实例提醒我们,合理的信息筛选与表达同样是高效缺陷报告阅读的要点。

与此同时,技术工具的进步为缺陷管理带来了新的可能性。自动化日志收集、智能错误分类、问题复现环境模拟等手段,日益被引入到流程中,极大地提升了缺陷定位和处理的效率。软硬件紧密结合的测试体系,也使得复杂环境下的问题分析变得更加直观和精准。开发团队应保持开放视野,不断引入先进技术,优化缺陷反馈渠道和处理流程,真正实现从用户反馈到问题解决的闭环。此外,构建积极的用户沟通机制和反馈文化同样关键。开放和透明的沟通让用户感受到其意见被重视,激励更多主动反馈。

与此同时,内部团队应定期复盘和总结,分享缺陷处理经验,形成知识库,为未来的开发和维护奠定坚实基础。通过不断完善反馈机制,缩短响应周期,软件开发过程中的质量保障能力得到全面提升。总而言之,阅读和处理缺陷报告不仅仅是技术活,更是一门艺术。关注用户声音,合理筛选信息,保持尊重和耐心,积极借助技术手段和经验积累,是提升软件质量管理成功的秘诀。每一份报告背后都是用户对产品的期待和信赖,只有珍惜这些反馈,做到精准解读和快速回应,才能在激烈的市场竞争中脱颖而出,赢得用户的持久支持和肯定。