在现代科技高速发展的环境中,创意和想法层出不穷,但真正能够将这些初步想法成功转化为具体且可执行的规格方案,进而推动项目落地和产品实现的人却并不多。很多时候,因缺乏科学的思路和方法,灵感仅停留在脑海里,无法形成有效的行动指导,最终导致时间浪费和资源浪费。因此,掌握将原始想法转变为明确规格的技巧,成为了现代创新者、研发人员及项目管理者的核心能力之一。本文将深入探讨如何有效地把零散的想法一步步整理成详细的规格文件,确保每一步都有据可依,产品开发能够有的放矢。原始想法往往是片段化的,是模糊的构思、灵感的闪现,如何避免“空中楼阁”的状态?关键在于对想法进行系统性的梳理和结构化。首先,需要将宽泛的概念拆解成具体的目标。

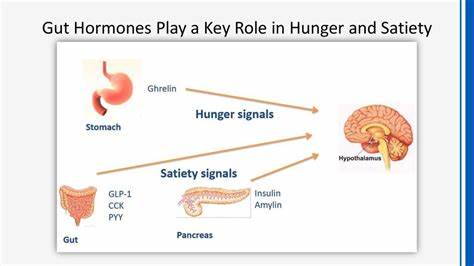

目标要清晰且具备可衡量性,例如产品的核心功能是什么?解决了什么用户痛点?在确定最终目标的基础上,可以围绕目标提炼出关键需求点。消费者的需求、市场趋势、技术可行性等因素都应考虑其中。其次,将需求细化成具体的功能模块,明确每个模块的作用及其相互关系。例如,如果要开发一款记忆辅助的人工智能产品,那么就需要划分数据存储模块、查询模块、算法模块等,并界定每个模块的输入输出。转化过程中的关键一步是制定规格标准。规格应该包含详细的参数要求、性能指标、兼容性需求以及用户交互设计等内容。

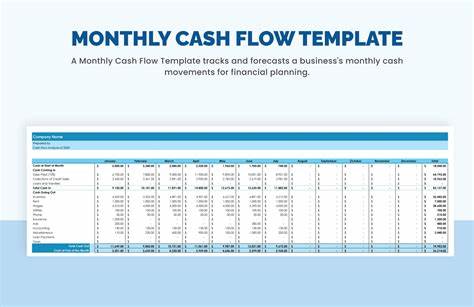

详细明确的规格不仅有利于开发人员理解需求,还便于团队成员之间沟通协作。为了避免后期反复返工,规格文档还需包括验收标准,即如何判断开发完成的成果符合预期效果。例如,某功能响应时长不能超过1秒,或者系统存储容量必须达到多少等。与此同时,做好技术评估和风险预判也是不可忽视的一环。评估技术可行性可以在早期排查潜在障碍,风险预判则能够帮助团队制定应急预案,降低项目失败几率。除了内容本身的完整与详实,将原始想法转化为规格还需通过多轮迭代打磨。

团队协作是关键,设计者、技术实现者、产品经理以及用户代表都应参与到规格制定过程中,通过持续沟通消除歧义,调整方案,使其更加贴合实际需求。近期,随着人工智能技术的迅猛发展,如何管理和运用海量信息成为新的挑战。例如,讨论区中有人提到“大家都在尝试用向量和图来做AI记忆,但我们又回归了SQL”,说明不同技术路径的选择和思考对规格制定至关重要。将技术趋势与团队现状结合考虑,是制定切实可行规格的保障。实践中,也存在不少典型问题影响想法向规格的转化。想法过于泛泛,没有重点聚焦;需求不断变化,规格难以稳定;缺少有效沟通,导致各方理解不一致。

这些都需要通过科学的项目管理手段加以解决,例如采用敏捷开发理念,快速形成原型,逐步调整完善规格,形成正向反馈机制。有效的信息记录方式也非常重要。清晰的文档记录可以保证信息的统一性与连续性,便于追踪历史变更和决策过程。采用结构化模板和工具,有助于提高规格编写效率与质量。同时,注意与相关利益方保持紧密连接。产品的终端用户、市场营销人员、技术支持、法务等部门都可能对规格内容提出宝贵意见,整合多方观点能够令最终方案更稳健和全面。

总的来说,将原始想法转化为可执行的规格需要诸多环节的共同作用。它不是单一行为,而是集项目规划、需求分析、技术评估、团队协作于一体的系统工程。掌握相关方法论,结合实际项目灵活应用,将显著提升创新效率,降低项目风险,为企业和团队赢得竞争优势。初步想法的背后往往蕴含巨大潜力,只有把模糊的灵感稳扎稳打转化成精准且具体的方案,才能真正释放其价值,实现从创意到成果的蜕变与飞跃。