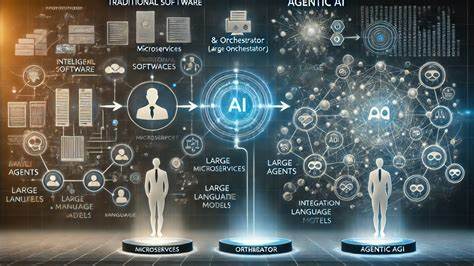

随着人工智能和智能代理技术的兴起,软件行业正经历着前所未有的变革。智能代理不仅能够自主决策,还能根据环境和用户需求动态调整行为,这一能力使它们被广泛视为未来软件架构的关键组成部分。然 而,伴随这一趋势,传统的软件系统,尤其是以按钮界面和函数调用为核心的简单系统是否仍有一席之地,成为业界和开发者关注的热点问题。 传统软件系统因其明确的功能和稳定的架构长期支撑着各种实际应用。从企业内部管理,到在线服务平台,再到嵌入式设备,依靠固定接口和确定性逻辑完成任务的简单系统以高效、可靠著称。它们通过清晰的输入输出逻辑和相对简洁的代码结构,使得维护和升级变得可控且效率较高。

但随着智能代理的兴起,这种模式面临着诸多挑战,同时也迎来了变革的机遇。 在智能代理成为趋势的当下,许多软件系统开始探讨如何借助智能代理提升用户体验与系统自适应能力。智能代理的优势在于其具备推理、学习和自主任务执行的能力,能够根据真实环境变化调整策略,从而实现自动化和个性化操作。这种柔性的智能行为模式超越了传统软件的静态逻辑,满足了复杂动态业务场景的需求。 许多人忧虑传统软件系统的“简单性”可能导致它们逐渐被淘汰,特别是在需要复杂决策和高动态性的任务中,只有智能代理才能表现出优越性。然而,事实上,传统软件和智能代理并非不能兼容。

实际上,许多智能代理系统的底层依然依赖传统软件架构。传统系统提供了稳定、可预测的功能模块和服务接口,智能代理则在其上层实现动态的智能决策和任务管理。两者共生,能够实现强大的综合能力。 此外,传统系统的简单性依旧是一项宝贵资产。在许多应用场景中,复杂度越低,系统的稳定性和安全性往往越高,易于排错和维护。例如,在金融、医疗等对安全性要求极高的领域,传统软件系统的确定性和可控性依然不可替代。

智能代理虽然带来灵活性和智能化的优势,但它们的决策过程有时缺乏透明性,难以完全满足某些领域的合规要求。 未来的发展可能会呈现出一种融合模式,智能代理作为上层智能层,其功能依托于传统软件系统的基础平台。传统软件提供底层数据处理、接口访问和业务逻辑实现,而智能代理则通过人工智能算法,对输入的数据进行分析和推理,进而作出决策和执行任务。这种分层设计不仅保留了传统系统的稳定性,还赋予了系统智能化的执行能力,是实现复杂多变业务需求的有效方式。 随着人工智能算法和自动编程技术的不断成熟,AI系统将具备更强的代码生成和优化能力,甚至能够生成字节码或底层机器语言,进而自动构建和调整系统架构。这一趋势预示着未来的软件开发将更加自动化和智能化,开发者在系统设计中将更多关注于定义目标和策略,而非具体的代码实现。

但在这过程中,传统软件系统设计理念仍有其指导价值,尤其是在模块化、可维护性和安全性方面。 还有一个需关注的现象是,许多所谓的“智能代理”其实建立在大量的传统代码基础之上。它们使用Python等动态语言快速开发,但核心算法和运行时环境依然依赖底层的成熟技术栈。短期内,完全由智能代理自动生成复杂系统的情景尚未成熟,传统软件开发仍是支撑智能代理落地的重要基石。 综上,目前和未来的一段时期内,传统软件系统与智能代理技术将更多呈现协同发展态势。传统软件提供成熟、稳定的技术支撑,保障系统的基础功能和运行效率;智能代理则用以增强系统的智能水平和适应性,提升用户交互体验和业务创新能力。

二者并非相互替代,而是互为补充,共同推动软件技术迈向智能化的新时代。 对于开发者而言,理解两者之间的关系尤为重要。保持对传统软件架构设计原则的掌握,同时积极学习智能代理相关技术,探索二者的最佳融合路径,将成为未来软件工程师的必备能力。软件行业也需在人才培养、研发投入和技术布局上做出相应调整,推动智能代理与传统技术框架的深度结合。 最后,用户体验的多样化需求也要求软件系统具备多种形态。并非所有应用都需要复杂的智能代理介入,简单的按钮界面和明确的功能调用依然满足大量场景的需求。

智能代理可以作为辅助,提升效率和响应能力,而非完全取代现有系统。因此,传统软件系统依然是未来软件生态的重要基石,智能代理则为这一基石注入新活力,推动软件向更加智能和自适应的方向发展。