当前,全球范围内关于教育质量和效率的讨论日益频繁,然而这些声音中鲜少有人提出具体可行的替代方案。传统教育体系的问题逐渐显露,它依然坚持着标准化和时间驱动的教学方式,大量学生被迫通过统一程序和节奏完成学业,忽视了个体的差异性和不断变化的学习风格。学习被僵化为教师中心的单向传授,师生互动有限,学生的主动性和创造力难以充分发挥。最核心的问题或许在于系统假设学习者的学习风格是固定不变的,却忽视了每个人在不同阶段和环境下可能展现出完全不同的学习方式。面对知识爆炸和社会多元发展的新时代,我们迫切需要一种更加灵活、包容和个性化的教育结构。想象一种教育生态,其中不再有死板的12年基础教育加上固定模式的大学经历,而是尊重每个人不断演变的兴趣和能力。

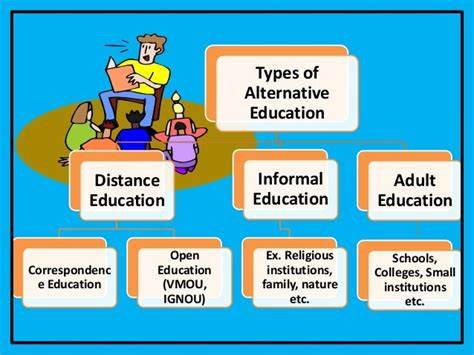

六岁时,孩子们可以从父母和生活中获取基础知识,九岁时培养成为博识的自学者,借助网络资源探索多样知识领域,十四岁时则转向专业化和协作型项目,加入团队共同攻关。这样的教育不设固定学制,也没有统一轨迹,学生自主制定学习节奏,依好奇心驱动成长。脱离传统学校、大学、固定课程和学期,我们可以将教育拆解成模块、导师、实验室以及教育路径等共生要素。模块是教育系统的核心,用以承载特定主题或技能的学习周期,它们不是单调的课程,而是具有生命力、能够激发探究和灵活调整的学习单元。模块结束时,每位学习者都会呈现真实成果,或是制作项目,或是形成洞察,甚至经历认知的转变。模块的提供来源广泛:可能是知名公司、顶尖学府或行业领军人物,也可以是学习者自行设计的独立计划。

无门槛入学、随时退出,抛弃传统的成绩排名机制,让学习回归本真与自由。导师则不像传统意义上的老师,他们是同行者,经历过相似成长道路的人,是指引方向的明灯。导师的角色更像是对话伙伴,偶尔以发人深省的问题开启思考,而非冗长讲授。他们的价值在于提供精准视角和思维引导,他们可能是行业大咖,也可能是热心的普通人。实验室环境是实践和合作的场所,是理论与实践碰撞的“游乐园”,鼓励尝试和创新。学习者在这里组建多元团队,参与黑客马拉松、社区项目或跨地域合作,有的人编码,有的人设计,有的人负责记录,甚至有些人挑战规范。

失败不仅被容忍,更被视作进步的催化剂,是实验精神的体现。教育路径取代传统陈旧的简历,成为个人成长的动态展示窗口。它记录了模块经历、导师交流、合作实验和真实产出,呈现学习者的完整进化轨迹。观者可以随时深入到某段时间和经历,解析协作者及成就,捕捉进步与挑战。它不只是陈述过往,更表达“我是如何学习和成长的”,“我正在思考和追寻什么”。“季节”则代替传统学期,每个学习者根据自身需要设定学习阶段,时间灵活多变,有些为期三周,有些持续三个月。

每个季节都围绕深入的模块、定期导师指导和轻松的实验合作展开,也可以是沉淀休整的静默期。不同于固定日程,学习者自由安排,确保节奏符合自身状态和目标。这种教育变革体现了从标准化到个性化、从时间驱动到以掌握为核心、从教师主导到学习者自主的巨大转变。它不是单一模式,而是由无限多样化演化路径构成的生态系统,每个人都可以谱写独特的学习历程。这究竟会带来怎样的挑战和机遇?失败应该鼓励实验还是惩罚失误?如何确保这种开放体系不会演变成另一种精英主义?谁能承担起建设这套系统的责任?这些问题亟待深入探讨。然而,我们或许必须像这位坦然承认自己并非“聪明者”的作者一样,既自信又带着质疑去颠覆传统。

教育不应是攀登阶梯的枯燥过程,而应是一个令人流连忘返、充满探索的广袤世界。未来的教育,值得我们共同去想象和打造。